安禄山手下到底是汉人多还是胡人多?答案让很多人意外汉人占多数,胡人反倒是少数派。

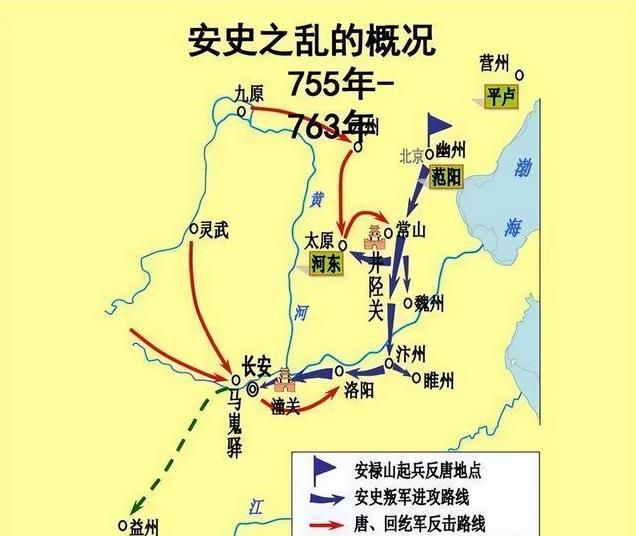

安禄山,这位唐朝历史上搅得天翻地覆的“反骨仔”,不光是个粟特胡人,还是个一人三职的大忙人——范阳、平卢、河东三镇节度使都归他管。

18.4万的总兵力,全掌握在他手里。这三镇,就是他后来发动安史之乱的底气。

很多人以为他手下的军队都是他“自己人”,也就是胡人,毕竟他是粟特胡人出身,又特别喜欢用胡人当将领。但真相有些复杂从总人口比例到兵员来源,这支叛军的主力其实是汉人。

【为什么会这样呢,我认为有以下几个原因】

1. 唐朝的兵源结构决定了汉人占大多数

安禄山的三镇兵员主要来自唐朝的募兵制,而募兵制的主力对象就是那些失去土地的流民农民。唐朝当时人口超过8000万,其中绝大多数是汉人。

胡人呢?在幽州、营州这些安禄山的老巢,也不过占总人口的14.6%。你说他从哪找那么多胡人来填满十几万军队?所以,安禄山的士兵大还是从汉人里招的。

这些人没地种、没活干,被招去当兵至少能混口饭吃。胡人虽然在军队里地位高,但人数一直是少数。

2. 安禄山的“胡人偏爱”,是为了拉拢亲信

虽然士兵里汉人多,但安禄山特别喜欢提拔胡人当将领。比如他一次性任命了32个胡人将领来取代汉人将领。

这事放在公元755年2月的历史记录里清清楚楚他还特意派副将何千年到朝廷请求批文,唐玄宗居然还答应了。安禄山这么干,目的很明显他要用自己人来“站队”。

毕竟胡人跟他出身相似,更容易忠心。汉人将领虽然能力强,但未必死心塌地跟着他。

所以,安禄山叛乱前,胡人将领比例迅速上升,但底层士兵还是汉人为主。

3. 战争损耗后,胡人比例反而越来越高

安史之乱爆发后,安禄山的15万大军南下攻打中原。

战争一打,人死得快,损耗的兵员需要补充,这时候胡人的比例开始上升了。为什么?他的主要补充来源是幽州、营州等地那些散居的胡人,这些人原本是唐朝安置的降胡,一旦叛乱爆发,这群人就被他“一股脑儿”拉入叛军。

这也是为什么后来唐军打到河北时,颜真卿手下的汉人兵员多,而安禄山的叛军里胡人比例越来越高。胡人骑兵像同罗精骑、曳落河部队,虽然人数不多,但战斗力特别强,成了叛军的精锐主力。

安禄山手下的军队从头到尾都不是“胡人一边倒”。从士兵到将领,从战争初期到后期,汉人始终是主力,因为人口基数摆在那里。

但胡人将领和精锐军队的存在,确实让这支叛军显得“胡气十足”。安禄山的用人策略,既是他成功叛乱的原因,也埋下了他失败的伏笔汉人多是被逼参军的,真正愿意为他卖命的,还是那少数的胡人亲信。