声明:本文内容均引用网络资料结合个人观点进行撰写,请悉知。

有些故事读起来像一场梦,短暂却震撼人心。1936年的东北,白雪皑皑,荒山之间,一群疲惫不堪的抗日战士正在艰难突围。

他们饥寒交迫,脚步沉重,但依然保持着警觉,不时回头查看身后是否有敌人追来。

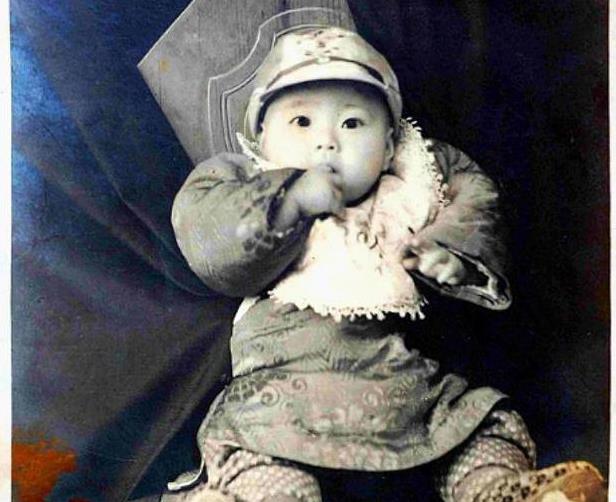

就在这样的困境中,一个五岁的小男孩,胖嘟嘟、脸蛋冻得通红,紧紧依偎在母亲怀中。

他的名字叫小金子,出生在密营,长在枪林弹雨间。

他的玩具是弹壳,他的世界是山林。

只是,他可能并不知道,自己短暂的人生正走向最残酷的结局。

这一切的开始,源于一场背叛。

那一年,日伪军发动了针对东北抗联的“大扫荡”,而叛徒的出卖让游击队的秘密粮仓暴露,物资被洗劫一空。

队伍被迫分散突围。

王凤阁,这位第十九路军的指挥官,带着妻子张氏、儿子小金子和十几名战士一路转移,几经生死,却依旧难逃敌人的搜捕。

大雪封山,粮尽弹绝,队伍里的每个人脸上都写着一个字:绝望。

就在这样一个夜晚,王凤阁一家和几名战士被日军包围了。

战斗激烈且短暂,最终他们被俘,押解至通化。

被捕后,日伪军一边威逼利诱,一边展开酷刑。

王凤阁被钉在磨盘上,日军试图用这种残忍的手段让他屈服。

他的妻子张氏,也成了敌人撬开他意志的工具。

可是,这一家人面对敌人的凶残,却比敌人更“狠”。

无论是糖果饼干的引诱,还是鞭打的折磨,换来的都只有一句话:“我们是中国人,不吃亡国奴的饭!”

最震撼的是小金子,这个五岁的孩子。

他的身体瘦弱,声音却铿锵有力。

面对敌人递来的饭团,他喊出了令人难以置信的话:“我不吃满洲饭!”连狱卒都愣住了。

一个孩子,怎么会有这样的骨气?但事实就是如此,骨气是从父母那里传给他的,是从他们的抗争中学来的。

相比起牢狱中的抗争,等待他们的结局更加残酷。1937年4月24日,清晨,日军决定将王凤阁一家处决。

刑场选在通化城东的柳条沟,距离监狱不过三里地,但日军押解他们走了整整一个小时。

沿途百姓默默注视着这一家人。

王凤阁昂首挺胸,张氏神情平静,而小金子则紧紧牵着母亲的手。

他似乎隐约明白接下来会发生什么,却表现得异常镇定。

抵达刑场后,日军命令挖了两个土坑。

王凤阁被押到其中一个坑边,刀光一闪,鲜血溅在雪地上。

他的身躯倒下了,却没有发出任何声音。

小金子看着父亲的遗体,眼中没有恐惧,只有茫然。

他抬头望向母亲。

张氏抱起他,慢慢走向另一个土坑。

她的脚步很稳,仿佛一切都在她的掌控之中。

就在她抱着孩子走到坑边时,枪声响起,子弹从她的后背穿透而过。

她倒下了,手却依然紧紧抱着小金子。

小金子挣扎着哭喊,但很快,枪声接连响起。

他的小手被打伤,小腿中弹,直到第三枪击中要害,哭声戛然而止。

这个五岁的孩子,躺在母亲的怀里,结束了他短暂的一生。

周围的百姓哭了,呜咽声此起彼伏,充满了无力和悲愤。

有人可能会问,张氏为何不让孩子活下去?她完全可以求情,甚至让儿子送给别人抚养。

但这位母亲的选择是“狠心”的,她抱着孩子走向死亡,是为了不让敌人利用他,甚至为了不让这个孩子在将来成为某种“工具”。

她用自己的生命教会了孩子什么是尊严,用一家人的牺牲换来了无数后代的觉醒。

她或许没有给孩子一天的幸福,但她给了我们一个关于母爱的最深刻注解。

这场悲剧的意义,远远超出了一个家庭的范围。

王凤阁一家用生命诠释了什么是中国人的骨气。

正如有人说:“他们的牺牲不是为了死,而是为了让更多的人活得有尊严。”

(免责声明)文章描述过程、图片都来源于网络,并非时政社会类新闻报道,此文章旨在倡导社会正能量,无低俗等不良引导。如涉及版权或者人物侵权问题,请及时联系我们,我们将第一时间删除内容!如有事件存疑部分,联系后即刻删除或作出更改!

致敬英雄[祈祷][祈祷][祈祷]致敬小烈士[祈祷][祈祷][祈祷]