重庆地处西南关键位置,军阀割据时代,它始终是军事争夺的焦点。

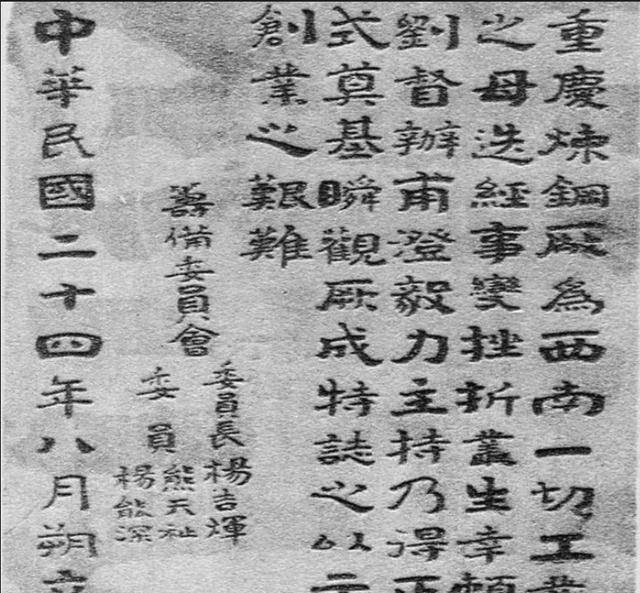

自1919年起,四川地区的军事领导人熊克武,以及后续的刘湘,均曾有意愿在重庆地区建设一座服务于军事工业生产的钢铁厂。然而,这些计划最终都未能得以实现。

1937年,抗日战争全面爆发后,国民政府军政部兵工署采取行动,设立了“军政部兵工署重庆炼钢筹备机构”,并正式接手重庆电力炼钢厂。自此,该厂转而专注于生产军工所需的钢材。

1939年,该机构被正式更名为国民政府军政部下属的“第二十四兵工厂”。

抗战时期,该厂的钢产量峰值超过4000吨,并涉足航空炸弹、手榴弹、掷弹筒及轻型武器的制造。它是国民政府在后方的核心兵工钢材生产基地。

历经八年的抗日战火,该地点遭受了日军八次有针对性的轰炸,但它依旧坚固存在,持续为抗战前线提供武器弹药支持。

那时,它被誉为西南地区工业发展的基石。

解放后,该炼钢厂被划归西南工业部管理,并更名为102厂。随后,其管辖权转移至重庆,再次更名为重庆第二钢铁厂。

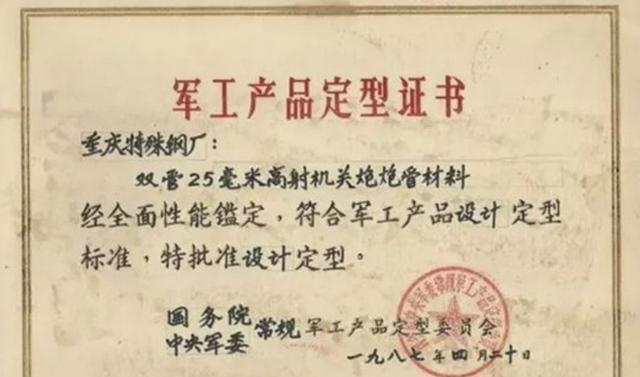

1978年,该厂更名为重庆特殊钢铁厂,人们通常称之为重庆特钢,其对外通信使用的代号为2307信箱。

昔日,重庆特钢占据重要地位,在其鼎盛时期,机械工业部下辖的八家工厂均依赖于重庆特钢提供的特种钢材。

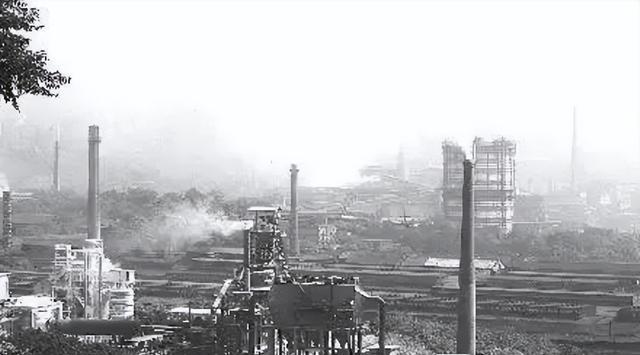

重庆特殊钢铁厂的厂区覆盖范围广泛,涵盖了童家桥、磁器口、双碑、井口及詹家溪等多个区域,故而有了“十里钢厂”的称号。

特钢厂不仅包含厂房、办公楼、餐饮区和住宿楼,还配备了学校、医疗机构、运动场地,甚至拥有电影院,俨然形成了一个位于重庆城郊的小型工业社区。此外,重庆特钢还具备专属的小型铁路系统。

那个时代,特钢企业的员工福利相当优渥。在重庆地区,流传着这样一首儿歌:“小姑娘快快长大,长大了嫁到特钢家;时常吃肉不稀奇,隔周还有大肉块。”这反映出当时该企业的繁荣景象。

随后,特钢企业持续增设新的生产厂房与员工住宅,规模日益扩大;这一变化带动了人口的增长,高峰时期,员工及其家属总数攀升至3万人。区域内不仅设有工厂,还涵盖了住宅区、教育机构、医疗机构及运动场地,并且拥有两家电影院,满足居民的文化娱乐需求。

步入90年代,特钢厂的困境逐渐浮出水面。其厂房设施老化,加之企业承担的社会责任繁重,导致教育、医疗等服务开支庞大。至1997年,拥有72年历史的重庆特钢,因债务累积过高,最终被重庆钢铁集团合并。直至2005年,重庆特钢宣告破产,其辉煌的历程画上句号。

过去的特钢员工,多数依旧居住在昔日的员工住宅区,诸如双碑街道周边区域。这些地方的住户,以往多为特钢厂的员工,他们彼此间相当熟络,大致上还保留着往昔那种工厂小型社区的人际关系。

昔日特钢工人常聚的俱乐部,现今依旧热闹非凡,许多老员工闲暇时会来此打上几局牌,聊聊天,很是自在。他们在这里消磨时光,享受轻松愉快的氛围。

出处:三线建设地区职工子女在偏远的山区里,三线厂的子弟们度过了一个与众不同的童年。他们的父母为了国家的工业建设,远离繁华都市,扎根于这片土地。这些孩子们,从一出生开始,就与大山为伴,与工厂为邻。他们的生活环境虽然简朴,但充满了乐趣。每天放学后,他们会聚在一起,在广阔的厂区里追逐嬉戏,捉迷藏、踢毽子,欢声笑语回荡在每一个角落。在那个没有电子游戏和网络的时代,他们依靠自己的创造力,发明了许多小游戏,让每一天都充满了新奇和惊喜。三线厂的子弟们不仅玩得好,学习也很刻苦。他们的父母深知教育的重要性,尽管工作繁忙,也会尽力为孩子们创造良好的学习环境。晚上,昏黄的灯光下,孩子们埋头苦读,父母则在一旁默默陪伴,这种场景在当时的三线厂区里随处可见。除了学习,三线厂的子弟们还会帮助父母分担家务。他们年纪虽小,但已经懂得生活的不易,学会了做饭、洗衣等日常家务。这些经历让他们从小就养成了独立自主的好习惯。随着时间的流逝,三线厂的子弟们逐渐长大。他们有的离开了这片养育他们的土地,去往更广阔的天地闯荡;有的则选择留下来,继续为这片土地贡献自己的力量。无论身在何处,他们都不会忘记自己三线厂子弟的身份,以及那段在山区里度过的纯真岁月。如今,虽然三线厂已经成为了历史名词,但那些子弟们的成长故事,依然在人们心中传颂。他们用自己的努力和奋斗,书写了一段段属于自己的精彩篇章。