1991年,日本的房地产泡沫破得稀里哗,房价像坐了过山车一样往下掉,成千上万的人扛不住压力选择了自杀。

这场灾难不仅毁了无数家庭,还让整个社会明白了一些道理,这些道理直到现在还在影响着日本人的生活。

我们就从头说起,看看这场危机是怎么来的,又是怎么把普通人逼上绝路的,最后大家又悟出了啥。

二战刚结束的时候,日本那叫一个惨,满地废墟,经济基本瘫痪。但人家硬是靠着美国的扶持和自己的拼命干劲爬起来了。

50年代朝鲜战争爆发,美国在那儿打仗需要物资,日本正好抓住机会,靠着便宜的劳动力接了不少订单,制造业一下子就起来了。

到了60年代,东京办奥运会,日本的钢产量超过英国,汽车和电子产品开始卖到全世界。

80年代的时候,日本已经牛到不行,人均GDP都快追上美国了,成了世界第二大经济体。那时候东京街头到处是新建的写字楼,地价跟火箭似的往上窜。

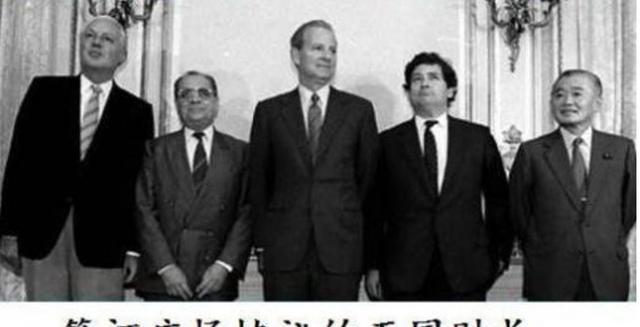

1985年,美国看日本这么猛,心里有点慌,就搞了个《广场协议》,逼着日元升值。

这一下可把日本出口企业坑惨了,日元从250兑1美元涨到120兑1美元,丰田的车在美国卖不动了,利润直接腰斩。

出口不行了,钱就流回国内,日本政府一看经济要凉,赶紧把利率降到2.5%,还鼓励银行放贷款,连“零首付”这种房贷都出来了。

老百姓一看,买房好像不要钱似的,反正地价一直在涨,买了就赚。

于是乎,大家都开始借钱买房炒地皮,东京、大阪的地价涨得离谱,有的地块比整个加州的地还贵。房地产公司也跳出来喊:“东京地价永远不会跌!”这话听着多耳熟,很多人就真信了。

比如有个普通上班族,叫铃木良太吧,他在1988年把家里的老宅子抵押了,借了1.2亿日元,在东京中野区买了套公寓。

他媳妇儿那时候还挺高兴,觉得五年后房价能翻倍,连街边便利店的店员都在聊“地价神话”。银行那边也松得很,贷款额度从月收入5倍放宽到10倍,风险评估啥的根本没人管。

到了1989年,日本央行看通胀有点失控,开始加息,想踩踩刹车,可惜已经晚了。炒房炒地的热潮根本停不下来,东京股市的日经指数年底冲到38957点,松下的股票一天能成交1000万股。

大阪有个建筑公司老板,1990年花30亿日元买了块地,结果一年后那块地只值6亿了,血亏。

1990年,日本央行终于下狠手,出台了个政策,要求银行把房贷规模砍掉20%。这下房地产市场彻底凉了。

1991年1月,东京市中心的公寓一个月跌了15%,银行开始发现有人还不下贷款了。那一年,日本有4万人自杀,其中不少人留下的遗书里都写着“欠了太多钱”。

神奈川县有个52岁的公务员,借了一堆钱买房,结果房价一跌,债台高筑,最后在遗书里跟家人道歉,说自己对不起他们。

普通人遭殃的不止这一个。1992年,神奈川县还有个45岁的电器销售员,因为还不上房贷被银行告了,他老婆在法院门口崩溃了,直接拿刀抹了脖子,没抢救过来。

这种事在90年代初多得吓人,日本官方数据说,1991到1993年,自杀人数从3.2万涨到3.5万,好多人提到自己是因为“欠债”或者“投资砸了”才走这条路的。

企业也好不到哪儿去,大阪有家建筑公司因为手里攒了一堆不值钱的地,欠债高到200%,最后倒闭了。工人没拿到工资,在公司楼下抗议,有个50岁的老员工气得心脏病发,当场没了。

银行这边也慌了。1993年,日本的住宅金融公库坏账堆到10万亿日元,相当于GDP的2%。

有个地方银行的老板在记者会上急得直吼,说他们放出去的贷款,现在连抵押物的五分之一都收不回来。

普通人的投资更是惨不忍睹,静冈县有个退休老师1991年花1300万日元买了块地,想着养老用,结果26年后只卖了10万日元,还倒贴了11万手续费。

他后来跟中介说:“当年大家都说地价不会跌,现在才知道那是瞎话。”

这场大崩盘让日本付出了血的代价。1995年,有个东京大学的教授写书说,企业把地当宝贝屯着,不干正事儿,导致整个经济都歪了。

后来政府出了个“土地神”法案,逼着公司把土地的真实价值亮出来,还不许拿地价上涨当利润算。

金融监管也收紧了,1998年出了个《金融再生法》,银行每季度都得查房贷坏账,贷款比例也从80%降到50%。这些招儿虽然晚了点,但总算给后来的经济稳住了点儿底。

现在回头看,日本的房地产市场早就不是当年的样子了。2020年,东京市中心的地价只有泡沫顶峰时的30%,政府搞了个机构专门给普通买房的人低息贷款,不鼓励炒房。

房地产公司也学聪明了,三井不动产2021年就说,他们现在主打租房生意,不攒地了。这些变化,都是从1991年的教训里硬生生熬出来的。

这场危机不光毁了房子,还逼着日本整个社会变了个样。90年代初,政府看经济太依赖地产不行,开始推“科技立国”。

1995年,通产省改成经济产业省,把钱砸在半导体、新能源这些地方。索尼花2000亿日元搞出了新电池,后来给特斯拉供货;松下转去做OLED屏幕,2000年就出了全球第一款17英寸的OLED电视。

这些公司靠技术翻身,多少顶住了地产崩盘的冲击。

服务业也起来了。1998年,711的母公司搞了个“深夜食堂”计划,在全国开了300家24小时营业的小饭馆,帮了不少失业的人找活儿。

大阪有家超市的员工说,那时候公司让他们学英语,因为中国游客来买东西多,会英语的工资还能涨15%。到2005年,日本零售业的就业人数比1990年多了12%,成了救命稻草。

金融这边修起来费劲,1998年政府接管了10家快垮的银行,三和银行跟住友信托合并时,砸了13万亿日元的公款才救活。

2003年,东日本银行坏账太多被重组,高管集体降薪40%,老板说他们用了20年才明白“稳健”比“扩张”重要。

普通人也在想办法活下去。东京有个公务员家庭1997年拿房子抵押贷款1.5亿日元,投了股票,靠慢慢攒到2007年赚了点,他们闺女后来跟记者说,家里不借钱炒股,全靠工资攒出来的,现在养老不愁了。

但更多人不敢冒险,大阪有个主妇2000年把别墅改成民宿,在网上接外国游客,年入400万日元,她说比起盼着房价涨,还是踏实赚钱靠谱。

政府也开始帮刚需的人买房,2005年东京搞了个“空屋银行”,让房东把空房子交给机构管,租金还能抵税,租房空置率从18%降到12%,还带火了些租赁公司。

文化这边倒是意外开花,1997年吉卜力的《幽灵公主》票房190亿日元,2004年任天堂的《任天狗》卖了2300万台,日本游戏出口2005年就到1.2万亿日元。

有个大阪动漫老板说,年轻人不买房了,都去做创意,这反倒让文化产业火了。

到了2010年代,日本经济完全变了样,制造业占比从25%掉到19%,服务业占了72%。2015年政府推“观光立国”,放宽签证,中国游客一年花了3万亿日元,大阪的免税店五年翻了三倍。

当年炒房的铃木良太2008年破产,把房子卖了还债,到2019年72岁时靠养老金和儿子接济活着,说好歹没坑下一代。

那个1991年自杀的公务员的儿子2015年写了本书,说他妈花20年还清债,就是不想让人家戳脊梁骨。

现在的日本年轻人想法也变了,2023年调查说,25到34岁的人里只有12%想买房,68%打算一直租房。

东京的二手房有45%被改成办公室或者养老院,这跟当年炒地完全反着来。

从数据上看,日本2023年GDP是556万亿日元,没回到1995年的顶峰,但人均GDP有4.2万美元,科技出口占全球18%,比1990年还高。

东京地价涨到泡沫时的70%,但政府现在逼着开发商把交易数据公开,炒房基本没戏了。

这场1991年的惨剧,教会了日本三件事:经济不能全靠地产撑着,技术才是真本事,普通人的直觉有时候比政策还准。

东京有个教授2020年说,他们用30年把“地价永涨”的梦换成了“科技长青”的实。这教训太沉重了,但也值,或许对所有经济热得发烫的地方都是个警钟。

三十年过去,东京地价回升了70%,但没人再信“永不下跌”那套鬼话了。日本用一场大劫换来的经验,别的国家是不是也在重演?在钱满天飞的年代,咱老百姓该咋守住自己的日子,你觉得?

1、日本泡沫经济研究文献综述:1993-2010——《日本研究》 CSSCI 2011年第1期33-39,共7页

2、日本房价暴跌的教训——《北京房地产》 2007年第9期98-100,共3页