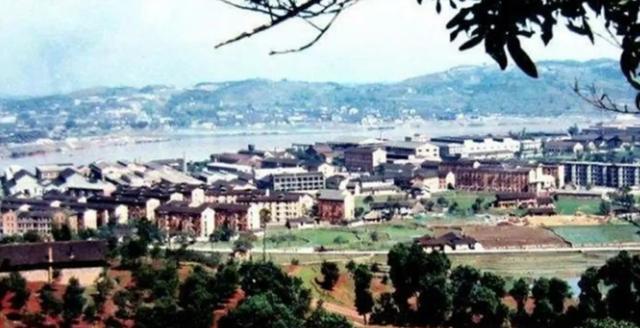

四川泸州在三线建设期间,拥有三家机械制造企业,当地人习惯将它们合称为“长三厂”。这三家企业分别是:长江挖土机厂、长江吊装机械厂以及长江液压装置厂。实际上,在内部管理中,它们被统一视作泸州工程机械总厂的一部分。这三家机械制造企业共同构成了这一重要工业基地。

泸州在上世纪80年代构建了其机械工业的根基。当时,它跻身全国九大工程机械生产基地行列,并成为全国大中型液压起重机与挖掘机的主要制造地,以及高性能液压元件的生产中心。在长江沿岸的城市中,泸州工程机械的生产规模仅次于上海。

长江工程机械制造公司,源自辽宁抚顺的挖掘机制造厂,经过全面迁移至此地。

长江起重机械公司起源于1965年,当时北京起重机械厂的一部分员工迁移至此地建立。这家工厂的建立涉及约1000名职工,他们集体乘坐一列绿皮火车,历经三天两夜的旅程,从首都北京迁往四川泸州。这次搬迁不仅包括了员工本人,还有他们的家属,以及各式各样的生活用品,如铺盖、厨具等,几乎带上了所有的家当。

那时,泸州的基地正处于初创阶段,众人居住的是简易的土坯房,墙体仅由单层砖块堆砌,再以石灰粗略粉刷,室内通风虽好但不够保暖。炊事设施需两家合用,而卫生设施则需四家共享。

1966年6月,面对重重困难,长江起重机厂宣告正式运营。当月,首批20台旧型5吨机械式汽车起重机顺利下线,标志着四川省开始具备汽车起重机的生产能力。到了1974年,长江起重机厂取得新突破,成功开发出5吨液压起重机,率先在全国范围内,成为专注于液压起重机生产的厂家。

长江液压制造公司是在泸州通用机械制造企业的基础上进行扩展而建立的,承担其援建任务的是上海建工机械厂。

1964年,上海工程机械厂液压元件车间的首批65名员工,携同家属,历经长途跋涉,乘坐轮船从上海抵达泸州。据说,当他们抵达泸州码头时,受到了通机厂众多员工及其家属的热情迎接,他们排列在道路两旁,以示欢迎。

抵达泸州的三家工厂,不仅为当地引入了工业发展,而且由于它们配备了完善的设施并拥有众多专业人才,对泸州的教育与医疗领域也产生了显著的促进作用。

有传闻以往泸州的中学常常会邀请工厂里的工程师前来为学生授课,原因是这些工程师中有很多人毕业于诸如北京理工大学和同济大学这样的知名学府。

这也是一种文化的交汇。来自不同地域的员工汇聚于三大厂,他们中有北京人、上海人以及东北人。因此,在厂区内,大家普遍使用普通话交流。然而,随着三大厂开始在泸州本地招聘员工,带有浓重四川口音的泸州人也逐渐加入了这个大家庭,厂区的文化环境开始发生变化,形成了多元文化的交融。

语言、风俗与饮食习惯均经历了变迁,最终孕育出独特的厂矿文化氛围。东北人的餐桌上出现了糖醋大排,成为了新宠;而上海人若一日不品尝些麻辣食物,便会感到少了些什么。就连泸州的员工,也开始讲起了标准的普通话,不过其中夹杂着东北的口音。

许多曾在北京、上海工作的老员工,退休后返回家乡尝试生活,但往往仅待一个月后,他们便选择重返泸州。他们纷纷表示,泸州已成为他们的第二个家。那里的生活方式他们已经习以为常,反倒是回到家乡,感到诸多不适应。

在20世纪80年代,三线工厂进行了体制改革,众多“长三厂”相继从城市中心迁移到工业园区,并落户于泸州国家级高新技术产业区。这些企业的核心成员,有很大一部分原本就是“长三厂”的员工。

2002年,长江挖掘机厂在四川创立了邦立重机有限责任公司,该公司成功制造出了首台全液压挖掘机。该挖掘机拥有最大的斗容量,技术达到了国际标准。

2002年,四川长江液压件有限责任公司由长江液压件厂改制而成。该公司研发的产品被广泛应用于国家重要项目中,包括卫星飞船发射塔架、三峡工程、北京奥运会场馆建设以及上海世博会设施等。在变革过程中,长江液压件厂不仅未被淘汰,反而在其后继者,即第二代和第三代员工的共同努力下,实现了更为显著的发展壮大。

出处:三线建设时期的职工后代在那个特殊的历史时期,三线厂承载着国家的战略重任,而在这片土地上成长起来的孩子们,便是三线厂子弟。他们自小便在工厂的环境中生活,伴随着机器的轰鸣与工人的忙碌,度过了无忧无虑的童年。这些子弟们的生活与工厂紧密相连。每天清晨,伴随着第一缕阳光,他们便在父母的陪伴下,或是独自步行,或是乘坐厂里的班车,前往学校。学校往往就设在厂区内,或是附近,方便职工子女就近入学。课余时间,他们会在厂区内的空地玩耍,捉迷藏、踢毽子,或是围坐在父母身边,听他们讲述过去的故事。三线厂子弟的童年,虽没有繁华都市的喧嚣,却也有着别样的乐趣。他们亲近自然,常常在厂区的后山探险,或是在小溪边嬉戏。春天,他们会采摘野花,编织花环;夏天,则会在树荫下乘凉,听蝉鸣声声;秋天,金黄的落叶铺满了小路,他们会踏着落叶,感受秋天的气息;冬天,雪花飘落,他们会在雪地里打雪仗,堆雪人。随着岁月的流逝,三线厂逐渐退出了历史舞台,但那些在三线厂度过童年的子弟们,却将那段时光深深刻印在心中。那段岁月,不仅塑造了他们的性格,更成为了他们人生中最宝贵的回忆。如今,他们已长大成人,分布在全国各地,但每当提起那段三线厂的日子,心中总会涌起一股暖流,那是对过往岁月的怀念,更是对那段纯真时光的珍惜。