乾隆五十六年(1791)冬萃文书屋摆印本《新镌全部绣像红楼梦》(世称程甲本)问世后,各地书坊竞相翻刻。东观阁系统本作为这些翻刻本中的最大一支,曾引发不少误判。

东观阁梓行《红楼梦》

如两部嘉庆十六年本,一部扉页题“嘉庆辛未重镌/东观阁梓行/新增批评绣像红楼梦”,一部扉页题“嘉庆辛未重镌/东观阁梓行,文畬堂藏板/新增批评绣像红楼梦”,后者多“文畬堂藏板”五字,有研究者遂认为前者系东观阁初评本,后者是据前者翻刻的。

其实,东观阁系统本的初评本是文新堂本《萧闲山房评点绣像红楼梦》[1],东观阁并未刊行《新增批评绣像红楼梦》,这两部嘉庆十六年本也是同版刷印的,它们之间除了各配扉页和先后刷之别外[2],并无实质性的版本差异。因这两部刻本皆已影印出版,流布甚广,特将相关考察介绍如下,以供同好参考之用。

为有所是正,暂将所谓的东观阁初评本径称为嘉庆十六年本,以便指称时区别于同为嘉庆十六年本的文畬堂本。

文畲堂藏板《新增批评绣像红楼梦》

一、文畬堂和文畬堂本文畬堂本《新增批评绣像红楼梦》,扉页题“嘉庆辛未重镌/东观阁梓,文畬堂藏板/新增批评绣像红楼梦”,扉页背面有“东观主人识”相关内容。首程伟元序,末署“小泉程伟先识”(“元”误作“先”);次高鹗序,末署“铁岭高鹗叙并书时乾隆辛亥冬至后五日”;次目录;次绣像二十四叶,前图后赞[3]。正文页十行,行二十二字,有圈点和侧批。

文畬堂曾被孙殿起著录:“《羊城古鈔》八卷,首一卷,顺德仇池石撰,嘉庆十一年文畬堂刊。”[4]文革红先生则明确指出文畬堂是顺德书坊。[5]顺德今属佛山,旧属广州,故林子雄先生又将文畬堂径称为“清嘉道年间广州著名书坊”[6]。

日本早稻田大学所藏《羊城古鈔》则在扉页题“嘉庆十一年镌……听松阁藏板”。听松阁是温汝能的书斋。温汝能(1747-1811),字希禹,一字熙堂,晚号谦山,顺德龙山人,乾隆五十三年举人,后授内阁中书(后高鹗亦授内阁中书,故两人曾同朝为官。另,温汝能也是张问陶的好友),嘉庆四年冬告归,卜居于莲溪,藏书数万卷[7]。

听松阁藏板《羊城古鈔》

听松阁刻书不少(参下表),故《羊城古鈔》应是温汝能代其幕僚仇池石刊行的家刻本。究竟是坊刻本,还是家刻本?这,不外乎两种可能:一是听松阁原刻,文畬堂翻刻;二是温汝能委托文畬堂刊行,且双方各配扉页。

笔者倾向于后者。文畬堂为降低刊刻成本,常将两块细长木条拼接,再截断后制作书版,以物尽其用,在这样的情况下,初印本就可能有断板现象。这部《羊城古钞》或亦如此,细察听松阁本的断版情况,应非“书板吸墨膨胀,墨干收缩,反复刷印,遂至开裂”,而是因为将两块木板拼接制作书板,遂自带裂缝。

至广州大賫堂据此书板再刷,断版处又有磨损,遂致“意”“意”“存”“毕”“乎”“居”诸字残缺不全,这才是反复刷印的结果。

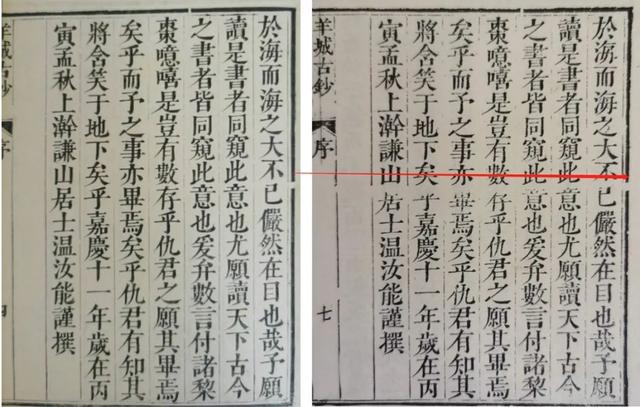

左听松阁本书影,右大賫堂本书影

古时书坊为扩充稿源,常与当地文人合作,如书业德和当地士人叶氏的合作即其中一例[8]。温汝能编刻书籍的时间,也和文畬堂有所交错,如下表所示:

书名

编撰者

出版者和出版时间

依样葫芦

徐昴发撰

嘉庆九年文畬堂刊

谦山诗钞、谦山文钞

温汝能撰

嘉庆九年或十年听松阁刊

陈巖野先生全集

陈邦彦撰

嘉庆十年听松阁刊

孝经约解

温汝能编

嘉庆十年听松阁刊

孝经古文宋本

温汝能编

嘉庆十年听松阁刊

孝经古文

温汝能编

嘉庆十年听松阁刊

孝解刊误本

温汝能编

嘉庆十年听松阁刊

孝经题辞

温汝能编

嘉庆十年听松阁刊

孝经古今文

温汝能编

嘉庆十年听松阁刊

孝经古今文考

温汝能编

嘉庆十年听松阁刊

龙山乡志

温汝能编

嘉庆十年,刊者不详

陶诗汇评

温汝能

嘉庆十一年,刊者不详

东坡和陶合笺

温汝能

嘉庆十一年听松阁刊

羊城古钞

仇池石撰,温汝能序

嘉庆十一年文畬堂、听松阁刊

情史

嘉庆十一年文畬堂刊

古文析义合编

林云铭评注

嘉庆十一年文畬堂刊

方舆类纂

顾祖禹撰,温汝能编

嘉庆十三年文畬堂刊

学庸说文

李凯编

嘉庆十五年文畬堂刊

丹方汇编

钱峻辑

嘉庆十五年文畬堂刊

粤东诗海

温汝能辑

嘉庆十八年文畬堂刊

后红楼梦

文畬堂刊,刊年俟考

绣象第八才子笺注

文畬堂刊,刊年俟考

粤东笔记

李调元辑

文畬堂刊,刊年俟考

从上表可知,嘉庆十一年是一个分水岭——虽然此后温汝能仍编撰了《方舆类纂》《粤东诗海》,却再无听松阁刻本,而是交由文畬堂刊行。合理的解释是,温汝能著述颇多,遂被文畬堂认定为优质而稳定的稿源,而温汝能编书既多,也需借助外力来缓解经济压力,于是双方一拍即合,温汝能开始委托文畬堂刊行。这样的合刻本,交给温汝能的书题“听松阁藏板”,由文畬堂自销的书题“文畬堂刊”,各得其所。

共用书板,各制扉页,是小书坊的惯用手段。也有空出堂号,等合作书坊自行加盖木戳的。文畬堂就是这样一间常与其他书坊合刻且各制扉页的小书坊。这个判断,为我们判断文畬堂本《新增批评绣像红楼梦》和嘉庆十六年本《新增批评绣像红楼梦》的同版刷印的版本关系,提供了依据。

《东观阁梓行文畬堂藏板本新增批评绣像红楼梦》,学苑出版社2019年2月影印出版。

二、同版刷印的文畬堂本和嘉庆十六年本文畬堂本和嘉庆十六年本的版式和笔迹高度一致,这是一眼可见的,然覆刻本、影刻本也能做到版式和笔迹高度一致,因此,要证明两本是同版刷印的,仍需从两本相同的断版现象着手。

事实上,这两本相同的断版现象是大量存在的。以十三叶总目为例,两本皆在第5、6、7、8、9、10、11、12、13叶的同一位置断版(这里应该是以“两块细长木条拼接”,再截断为9块书板),断版的比例不可谓不高。正文的断版情况也不遑多让,暂举以下几例略加说明。

例一,第22回第2叶,两本皆在每行第9字和第10字之间断版,且“辦”“遍”“黛”“内”四字皆被截断。再,第1行的“纔”简写为“”,第3行的“做生日”误刻为“故王日”,第12行的“婆婆”误刻为“波婆”,第17行的“戏文”误刻为“戏支”,第5行的“霉爛”、第11行的“算”、第15行的“定省”、第18行的“过夜”、第20行的“内院”也被误刻,两本并无二致。

第22回第2叶书影,上为嘉庆十六年本,下为文畬堂本

例二,第56回第1叶,两本皆在每行第11字和第12字之间断版,第4行的“丫”“壸”误刻为“了”“ ”,第10行的“刚”误刻为“刚终”,第14行的“自然”误刻为“日然”,第16行的“拿着”“找我”误刻为“拿者”“我人”,第18行的“找人”误刻为“我人”,两本亦无二致。

”,第10行的“刚”误刻为“刚终”,第14行的“自然”误刻为“日然”,第16行的“拿着”“找我”误刻为“拿者”“我人”,第18行的“找人”误刻为“我人”,两本亦无二致。

第56回第1叶书影,上为嘉庆十六年本,下为文畬堂本

例三,第62回首叶,两本皆在每行第12字和第13字之间断版,第4、19行的“鼓”误刻为“皷”,第10行的“空子”误刻为“空于”,第11行的“擔”误刻为“儋”,第14行的“菜”误刻为“莱”,第15行的“全”多刻了一点,第19行的“垂头”误刻为“重头”,第6行侧批“即时撤委”第三字误刻,两本亦相当一致。

第62回第2叶书影,上为嘉庆十六年本,下为文畬堂本

例四,有必要说明的是,文畬堂本该叶书影模糊,或因扫描技术,或因刷印过程中纸张略有移动,不代表它是后刷本,查汪显清先生所藏文畬堂本,该叶字迹清楚,远胜笔者用来截图的电子版。

综上,文畬堂本和嘉庆十六年本确系同版刷印。至于同版刷印而各配扉页,则有以下几种可能:

一,书板转让,转让后抽换扉页;

二,因文畬堂规模小,有铺无坊,遂将刻印业务外包,承刊者有自己的销售渠道,遂逐利加印,并抽换扉页以删去文畬堂标志[9];

三,文畬堂和某书坊合刻且各配扉页[10],某书坊因某种原因未题写堂号;

四,另一家书坊借版刷印或代理经销时抽换扉页以删去文畬堂标志,如书业德和文兰阁拣选嘉庆十九年本《绣像红楼梦》发售时即撕去扉页,以掩藏出版信息,可见经销商有其考量,不希望顾客看到原出版商的信息。究竟是哪一种情况,俟集诸本比较其先后刷之差异后再作判断。

三、文畬堂本的拼配文畬堂本的正文虽源自文新堂评点本,其绣像则绕开文新堂系统本直接脱胎于程印本,故程印本、善因楼本和文畬堂本是曲角版框,自成一系;东观阁白文本和文新堂评点本则是直角版框,另成一系。

绣像内容也颇有差异。如第13幅秦氏像,程印本、善因楼本和文畬堂本版心题“秦氏”,墙上有“海棠春睡图”“嫩寒锁梦因春冷”字样(间有讹字);东观阁白文本和文新堂评点本版心题“秦可卿”,墙上无“海棠春睡图”“嫩寒锁梦因春冷”字样。

第14幅薛宝钗像,善因楼本和文畬堂本有“绛芸轩”匾额,其中一只仙鹤低头;东观阁白文本和文新堂评点本无“绛芸轩”匾额,两只仙鹤皆未低头。

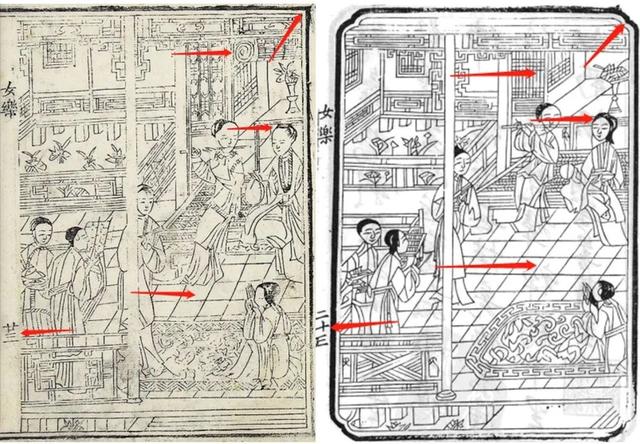

左为文新堂本书影,右为文畬堂本书影

第23幅女乐像,程印本、善因楼本和文畬堂本版心题“二十三”,右上角窗格无同心圆,右侧人像的头发高于桌面,中间地板格数较多;东观阁白文本和文新堂评点本版心题“廿三”,右上角窗格有同心圆,右侧人像的头发低于桌面,中间地板格数较少。

要之,虽然诸本绣像皆源自程印本,但东观阁白文本和文新堂评点本因改动较大而自成一系,善因楼本和文畬堂本因改动较小而另成一系。

不仅如此,文畬堂本的扉页亦绕开文新堂系统本脱胎于东观阁白文本。文畬堂本扉页背面题:

《红楼梦》一书,向来只有抄本,仅八十卷。近因程氏搜辑刊印,始成全璧。但原刻系用活字摆成,勘对较难;书中颠倒错落,几不成文。且所印不多,则所行不广。爰细加厘定,订讹正舛,寿诸梨枣,庶几公诸海内,且无鲁鱼亥豕之误,亦阅者之快事也。东观主人识。

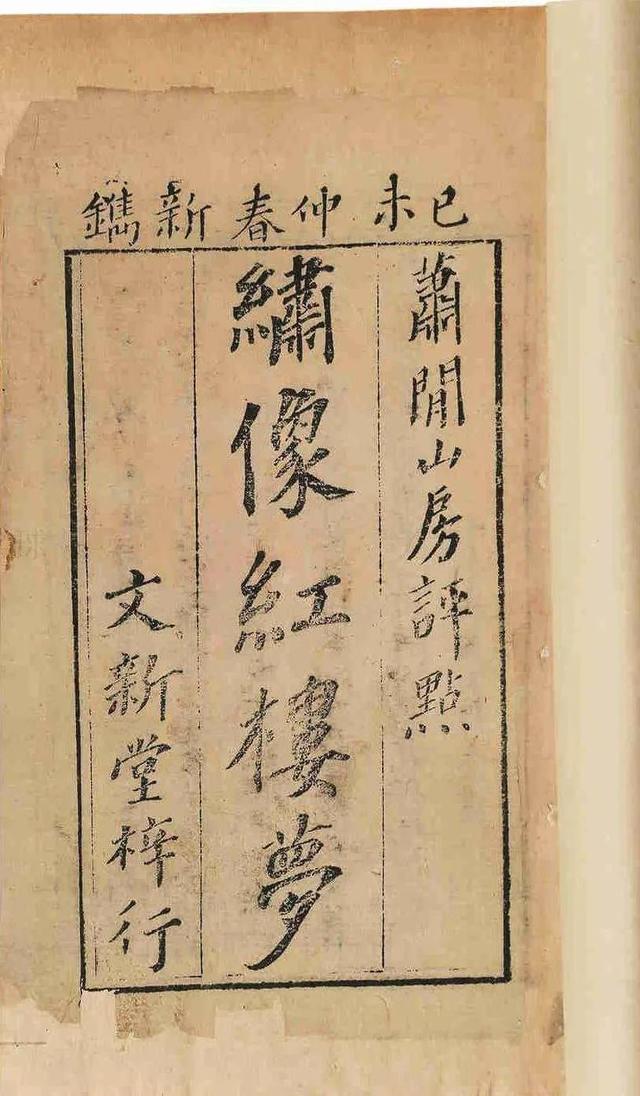

该题识和东观阁白文本全同。文新堂本《萧闲山房评点绣像红楼梦》的扉页题“己未仲春新镌/萧闲山房评点/绣像红楼梦/文新堂梓行”,扉页背面则题:

文新堂刊本《红楼梦》

《红楼梦》一书,向来只有抄本,仅八十卷。近因程氏搜辑,始成全璧。但系用活字,勘对匪易,书中错落颠倒。复又王东观氏刊刻印刷,颇云成书。然其中绝无一字之评。兹本坊又将东观刊本细加厘正,批点文义,校订讹舛,寿诸梨枣,公行海内,阅者珍之。己未暮春文新主人识。

知文畬堂本的题识和东观阁白文本同而异于文新堂本。

至于扉页正面,翻刻本一般有两种处理办法:一是一仍其旧,彻底盗版;二是更新信息,予以改刻。

予以改刻又分四种情况:

一是既注明翻刻者,也注明原刻者(如文畬堂本);

二是只注明翻刻者,不注明原刻者(如善因楼本《批评新奇绣像红楼梦》《批评新大奇书红楼梦》);

三是不注明翻刻者,只注明原刻者(如嘉庆十六年本);

四是既不注明原刻者,也不注明原刻者(如嘉庆十九年本《绣像红楼梦》)。

文畬堂本的扉页脱胎于东观阁白文本而有所改刻,主要体现在两方面:

首先,为体现评点本的版本性质,将书名从“新镌全部绣像红楼梦”改为“新增批评绣像红楼梦”;其次,将“东观阁梓行”五字从左侧下方移往右侧上方,并在右侧下方注明“文畬堂藏板”五字,以区别原刻者和翻刻者。

综上,知文畬堂本的扉页、绣像和正文分别来自不同底本,确属拼配本,且其拼配是发生在刊刻过程中,不是发生在售藏过程中。

三让堂藏板《绣像批点红楼梦》

事实上,因“翻刻必究”等原因,翻刻本常使用移花接木、数本拼配的障眼法。如三让堂本《绣像批点红楼梦》的15幅绣像脱胎于藤花榭本《绣像红楼梦》,正文源自文新堂系统本,就是这种情况。

文畬堂本的正文脱胎于文新堂评点本,扉页绕开文新堂系统本脱胎于东观阁白文本,绣像绕开文新堂系统本直接脱胎于程印本,也是这种既省时省力又能在一定程度上规避“翻刻必究”风险的障眼法。

文畬堂本的扉页脱胎于东观阁白文本又有所改刻,明乎此,就可以讨论东观阁白文本在左栏下方题“东观阁梓行”和文畬堂本在右栏上方题“东观阁梓行”的区别了。

试以商务印书馆摹印藤花榭本《说文解字》为例,藤花榭原本扉页题“仿北宋小字本说文解字/嘉庆丁卯年开雕,藤花榭藏板”,“藤花榭藏板”五字在扉页下方;商务印书馆据此摹印时乃将“藤花榭藏板”移往扉页上方,题作“仿北宋小字本说文解字/藤花榭藏板,商务印书馆摹印”(图七)[11],相当于注明了原刻者和翻印者。

左为藤花榭本《说文解字》扉页,右为商务本《说文解字》扉页。

商务印书馆据将“藤花榭藏板”五字从扉页下方移往扉页上方,恰和文畬堂将“东观阁梓行”五字从扉页下方移往扉页上方的情况一致。

基于此,东观阁白文本在扉页左栏下方题“东观阁梓行”,代表着新刻者;文畬堂本在扉页右栏上方题“东观阁梓行”,代表着原刻者。同样五个字,因落款位置不同导致其指向不同,其区别在此。

既然如此,文畬堂本所题“嘉庆辛未重镌”之“重镌”二字如何解释呢?早前的解释,是东观阁先刊行了白文本,此后又重刊了这个评点本,故“重镌”二字是针对同一家书坊而言。

其实,明清刻本所题“重镌”“重校”“重订”,十有八九是指后人在前人所镌、所校、所订的基础上重镌、重校、重订,故此处“重镌”也是指文畬堂在旧本基础上的重新刊刻——因为没有得到旧本的书板,所以只能重镌新的书板。

四、文畬堂本的形近而讹文畬堂本的形近而讹之例不胜枚举,前文已举数例,下面再借助张青松先生惠赐的文新堂本书影作进一步考察。如下表所示(22V1A2L表示第22回第1叶A面第2行,依次类推):

综上,文畬堂本的形近而讹确实是大量存在的,且有的形近而讹之例恰可揭示其版本源流。如善因楼本《批评新大奇书红楼梦》第5回总目“玉”字之一点勾连上下两横,致“玉”字颇似“五”字,文畬堂本遂形近而讹误刻为“五”;善因楼本《批评新奇绣像红楼梦》第56回首页第10行“刚”二字,文畬堂本形近而讹刻作“刚终”。

左善因楼本《批评新大奇书红楼梦》总目书影,第6回总目“玉”字之一点未勾连上下两横,文畬堂本遂不误。右汪显清先生所藏文元堂本扉页。

以上两例,说明文畬堂本源自善因楼系列本[12]。查诸本绣像,善因楼本和文畬堂本自成一系,东观阁白文本和文新堂评点本另成一系,也充分说明文畬堂本和善因楼本的亲近关系。

文畬堂本和善因楼本的亲近关系,还可从总目的共同异文得到佐证:

异文位置

东观阁白文本

善因楼本

文畬堂本

嘉庆十九年本

30V总目

借扇机带双敲

借腑王带双敲

借腑王带双敲

借扇机带双敲

69V总目

杀人……自逝

杀……目逝

杀……目逝

杀人……自逝

90V总目

叵测

回测

回测

叵测

第30回总目,善因楼本《批评新大奇书红楼梦》将“扇机”误刻为“腑王”;第69回总目,善因楼本阙“人”字,将“自逝”误刻为“目逝”;第90回总目,善因楼本将“叵测”误刻为“回测”。以上讹误文畬堂本全同,也足以说明它们的亲近关系。然文畬堂本或非直接源自善因楼本,请看以下两个例证:

批语位置

文新堂本

善因楼新奇本

文畬堂本

22V3A

齿太伶俐

齿太皮酉

齿太伶俐

22V4B5A

凤姐偶然语,竟挑起许多是非

凤姐偶然语,意执起牛是非

凤姐偶然语,竟挑起许多是非

善因楼本将“伶俐”误刻为“皮酉”,将“竟挑起许多”误刻为“意执起牛”,文畬堂本皆不误,故文畬堂本应非直接源自善因楼本。

且文畬堂本的形近而讹,应与顺德马冈刻工有关。据金武祥《粟香随笔》记载,清代“书板之多,以江西、广东两省为最。江西刻工在金溪县之许湾,广东刻工在顺德县之马冈”。

郭汝诚修《顺德县志》则记载:“今马冈镂板几遍艺林,妇孺皆能为之。男子但依墨迹刻画界线,余并女工,故价廉而行远。近日苏州书贾往往携书入粤,售于书肆,得值则就马冈刻所欲刻之书板,刻成,未下墨刷印,即携手旋江南,以江纸印装,分售海内,见者以为苏板矣。”

汪宗衍所撰《清代女子刻书》也说:“粤中刻书若《皇清经解》《广雅丛书》《粤雅堂丛书》等大部头以至零星小种,无不为马江女子所刻者。即江浙之版本学者如黄丕烈之《士礼居丛书》,亦有一二种称为刻于药州,当出马江女子之手。盖广州刻工虽稍逊于江浙,而刻字费较廉也。”

这里所说的马江即马冈,因粤语发音而误写也。

要之,马冈男性刻工只刻界线,刻字工作多由女性负责,然女性多不识字,刻字时只能依样画葫芦,故底本写错了,她们也跟着刻错;底本没写错,她们也可能形近而讹。文畬堂本将“刚 ”误刻为“刚终”,将“宝玉”误刻为“宝五”,即属此例。

”误刻为“刚终”,将“宝玉”误刻为“宝五”,即属此例。

徐珂《清稗类钞·工艺类·妇孺刻书板》所言“广东顺德县之手民,率系十余岁稚女,价廉工速,而鲁鱼亥豕之讹误,则尤甚于湖南”[13]或有以偏盖全之嫌,于文畬堂本而言则并无夸张,笔者虽来自顺德,亦哑口无以自辨。

基于此,善因楼本将“伶俐”误刻为“皮酉”,将“竟挑起许多”误刻为“意执起牛”,文畬堂本不误,应非源自善因楼本而有所校正。

换言之,即善因楼本和文畬堂本是同源关系,而非上下游本的关系,如果不考虑其拼配情况,单就正文及批语而言,其版本源流图应是:

五、马礼逊和文畬堂本

五、马礼逊和文畬堂本

嘉庆十二年(1807),罗伯特·马礼逊(1782-1834)被伦敦传教会派往广州,成为第一位来华传教的新教传教士。

马礼逊曾编撰第一部汉英双语字典《华英字典》,将《圣经》译成中文,近年来,他对《红楼梦》的翻译也颇受学界关注,如葛锐所撰《道阻且长:〈红楼梦〉英译史的几点思考》(李晶译),王雪娇所撰《从马礼逊〈华英字典〉看〈红楼梦〉在英语世界的早期传播》,赵长江所撰《〈红楼梦〉英译之嚆矢——马礼逊〈红楼梦〉英译研究》,俞晓红所撰《〈红楼梦〉百年跨文化阐释谫论》,王燕所撰《英国汉学家马礼逊红楼梦英译手稿研究》,任显楷所撰《马礼逊、罗伯聃、艾约瑟红楼梦译文底本考辩》[14],均对此有所论述。

后齐星所撰《马礼逊藏书书目研究》[15]一文也进一步提供相关线索——道光三年(1823),马礼逊回国述职,将近万册中文书籍带回英国,其中就有文畬堂本。

兹从齐文中摘录与本文相关者如下:

书目

出版年份

出版书坊

《情史类略》

嘉庆十一年1806

文畬堂藏版

《红楼梦》一百二十回

嘉庆十六年1811

东观阁刻本,文畬堂藏版

《红楼梦》一百二十回

嘉庆二十三年1818

东观阁刻本

这批藏书中还有《依样葫芦》《方舆类纂》《丹方汇编》《羊城古钞》《粤东笔记》《粤东诗海》《粤东文海》等文畬堂刊本[16],故马礼逊和文畬堂颇有牵连,齐文将马礼逊所购嘉庆十六年本著录为“东观阁刻本”实属误判,其实应毫不含糊地指出该嘉庆十六年本《红楼梦》就是文畬堂刻本。

文畲堂藏板《新增批评绣像红楼梦》

马礼逊和文畬堂颇有牵连,一是因为马礼逊来华初期常往返于广州和澳门,顺德位于广州和澳门之间,便于采购,马礼逊回广州和文畬堂往广州贩书,也在同一个码头落脚,双方有很多接触机会;二是因为马礼逊来华初期资金紧张,而文畬堂用拼板降低雕版成本,用马冈刻工降低人工成本,恰恰符合马礼逊既要采购大量书籍又要节省开支的需求;三是马礼逊曾聘请梁发等刻工,且这些刻工曾被派往澳门刻书,以顺德马冈刻工之价廉工速,马礼逊以文畬堂为中介结交马冈刻工,亦不无可能(如后来大放异彩的梁发,就是邻近顺德的高明人)。

再,嘉庆十三年至二十二年间,马礼逊聘请Ko Mow-Ho教他中文,该中文老师的名字,学界多回译为葛茂和,葛茂和兼为马礼逊订阅书籍、修改译文、校正原文,马称葛为 ,显然是粤语发音,是“葛先生”之意,知葛系广东人,他和文畬堂是否有乡士情谊姑且不谈,至少语言沟通是无障碍的。[17]

,显然是粤语发音,是“葛先生”之意,知葛系广东人,他和文畬堂是否有乡士情谊姑且不谈,至少语言沟通是无障碍的。[17]

据葛锐所撰《道阻且长:〈红楼梦〉英译史的几点思考》一文介绍:

1997年,香港一位年轻的博士生Amy ko,在准备关于马礼逊的博士论文期间,在马礼逊的一封信中发现了一段14页的翻译,是对《红楼梦》第四回的节译,内容是贾雨村和门子关于英莲被拐一事的议论。此事令人惊异之处在于,这项翻译发生在1812年。

按1812年即嘉庆十七年,正是文畬堂本刊行的次年。我们在已知马礼逊拥有多部文畬堂刊本的情况下,理应初步判断其选译《红楼梦》所用底本即文畬堂本[18]。事实上,马礼逊从百二十回本中摘译护官符一回情节,应与其人生经历和人生感悟有关。可资参考者有二:

一是葛茂和自嘉庆十三年(1808)担任马礼逊的中文老师以来,就为他订阅书籍,安排他系统地学习经文典籍及文学典籍,据马礼逊1809年12月写给伦敦传教会董事的信,其时他已选译了《大学》《中庸》《论语》,且自认对“中国的经典文学作品仍然是知之甚少的”[19]。

这封信还提到购买了1229册书籍,包括“中国的经典作品、天文、地理、律例、历史、宗教、解剖学和中医学等,还有一部分小册子”。

综合考虑,马礼逊要阅读的书籍太多,故经部书籍被排在优先学习的位置[20],等他边读边译《红楼梦》,其时已是嘉庆十七年(1812)。

二是相对于复杂的中国人,马礼逊实在太单纯了,但他自嘉庆十四年(1809)担任东印度公司翻译以来,就不得不与更复杂的中国官员打交道,“频繁地与中国官员开会”,“中国官员们极其傲慢、专横和喧嚷,他们有时三四人同时讲话,声音之大,像是在骂大街”。

马礼逊曾与中国官员交涉“一个中国人指称被谋杀的案子”,马礼逊的另一位家庭老师蔡兴,则在刻印《使徒行传》时中饱私囊,马礼逊对此深感痛心,认为缺乏忠诚是中国人的“主要特征,由此而产生互不信任、低级的狡诈和欺骗行为”。

一两年后,马礼逊开始读《红楼梦》,阅读过程中,以护官符一回最切合他上述经历,最引发他的共震、共鸣,笔者相信,马礼逊读“葫芦僧判断葫芦案”时,一定会回想起“一个中国人指称被谋杀”时的颠倒黑白,一定会从贾雨村对甄士隐的忘恩负义中想到中国人的不忠诚,于是他边读边译,借此拨动其人生感悟之心弦。

对一个外国人而言,要了解中国人之所以为中国人,《红楼梦》是比四书五经更好的载体,我想,马礼逊读《红楼梦》,会发现四书五经里的仁义礼智信,和现实生活中的灰暗算计疑,是如此和谐地统一在同一个中国人身上。

马礼逊慢慢学会从中国官员的场面话看出其潜藏意思,从“中国地方政府的文件就可看出其意义和提出意见、看法,就有着清楚和充足的理解;同时他也能够发现中方文件经常出现的诡辩、表里不一甚至谎言”。

护官符一回之外,马礼逊还选译了《红楼梦》第三十一回的对话,并收录在《中文对话与单句》一书中。按该书虽刊行于嘉庆二十一年(1816),然马礼逊的翻译是类似于课堂作业式的即读即译,故这段翻译也应发生在他初读《红楼梦》期间,和他翻译护官符一回的时间不会间隔太久。

任显楷所撰《马礼逊、罗伯聃、艾约瑟红楼梦译文底本考辩》一文从中拈出“一个非常有意思的例子”,即宝玉见袭人吐血,问人要山羊血黎洞丸,山羊血和黎洞丸连读,是红学界的主流观点,马礼逊则在山羊血和黎洞丸之间断句,而文畬堂本恰于此处点断。

总之,马礼逊翻译《红楼梦》时所用底本是文畬堂本,其时在嘉庆十七年,恰可与文畬堂本刊于嘉庆十六年互相印证。

六、小结与展望综上所考,文畬堂本《新增批评绣像红楼梦》和所谓的嘉庆十六年“东观阁初评本”是同版刷印的,马礼逊于嘉庆十七年选译《红楼梦》,其所用底本即文畬堂本。

文畬堂本的底本是拼配本,其正文虽源自文新堂评点本,其扉页则绕开文新堂系统本脱胎于东观阁白文本,其绣像则绕开文新堂系统本脱胎于程印本。东观阁从未刊行评点本,诸《新增批评绣像红楼梦》本将“东观阁梓行”五字题在右栏上方,皆因其原始底本的扉页脱胎于东观阁白文本而有所改刻。

文畬堂本和善因楼本有不少独有异文,它们应属同源关系;查诸本绣像,善因楼本和文畬堂本自成一系,东观阁白文本和文新堂评点本另成一系,亦可佐证其同源关系。

事实上,《新增批评绣像红楼梦》或不只文畬堂本一系。试以汪显清先生所藏文元堂本《新增批评绣像红楼梦》为例加以说明。

文元堂刊本《红楼梦》

文元堂本《新增批评绣像红楼梦》,二函二十册,一百二十回,扉页题“东观阁梓行,文元堂藏板/新增批评绣像红楼梦”(图八)。首程伟元序,程序中缝有“三元堂板”字样。次目录,接绣像十五叶,前图后赞。

正文每页十一行,行二十七或二十八字,有圈点、重点、重圈及行间评。前三回首页中缝有“三让堂”字样,第五回首页首行下镌“三元堂板”字样,中缝下镌“三让堂”字样,与一粟《红楼梦书录》所载文元堂刊《绣像批点红楼梦》又有所不同。

经考察,发现前60回和后30回属三让堂《绣像批点红楼梦》系列,第61-90回属《新增批评绣像红楼梦》系列。

因三元堂本、连元阁本和文元堂本一样,都是第61-90回属《新增批评绣像红楼梦》系列,且汪先生藏有文元堂本和连元阁本,曹立波教授《红楼梦东观阁本研究》一书则附录了三元堂本第62回首页书影,故笔者得以将三本对比。

经比对,其版式、笔迹如出一辙,知三本同出一版,其拼配应非发生在售藏过程中,而是发生在刊印过程中,即书坊为节省成本而拼版,疑前60回和后30回所用《绣像批点红楼梦》书板为三元堂新镌,第61-90回所用《新增批评绣像红楼梦》书板为文元堂旧有(为有所区别及方便指称,本文暂将该第61-90回简称为三元堂+文元堂本)。

文元堂刊本《红楼梦》

那这部三元堂+文元堂本,是否出自文畬堂本呢?答案是不确定,仍以第62回首页为例,第2行的“裀”字,文畬堂本将“因”误刻为“囚”,三元堂+文元堂本不误;同行的“香”字,文畬堂本不误,三元堂+文元堂本则将“禾”误刻为“采”;第10行的“天”字,文畬堂本是撇长而捺短,三元堂+文元堂本则恰好相反;同行的“内”字,文畬堂本右偏而三元堂+文元堂本比较正常。

综上,知两本非出一版,其同一页内存在彼正此误和彼误此正的不同异文,说明它们应该是横向关系的兄弟本,而不是纵向关系的上下游本。

笔者曾指出东观阁、文新堂和三让堂应属金溪书商,东观阁在北京,文新堂在四川或江西,三让堂在湖南,金溪书商曾打通湘粤一线,让三让堂本在两省之间广泛传播[21]。

现在我们知道文畬堂本也是广东刻本,可见湘粤两省确实是从文新堂本至三让堂本的重点传播地区。

近查得四川、湖南、广州和佛山等地皆有文元堂[22],而文元堂曾翻刻三让堂本《绣像批点红楼梦》;江西、成都、长沙、益阳、新化、广州、佛山、中山等地都有三元堂,而三元堂曾翻刻三让堂本《绣像批点红楼梦》;江右(笔者按:即江西)同文堂曾刊行《唐诗三百首注疏》,而同文堂也曾翻刻三让堂本《绣像批点红楼梦》;金溪书商在北京设有大文堂,温汝能所编《龙山乡志·顺德县地形指掌图》则题“凤城大良大文堂藏板”,凤城是顺德的代称,大良即顺德大良镇;金溪有味经堂,广州味经堂则刊有《爻山笔话》《金匮要略浅注》《池上草堂笔记近录》诸书;金溪有五云堂、文光堂,顺德则有五云楼、文光楼,因各地书坊常将堂、阁、楼、书局等混用,如金溪宝田斋在北京改称宝田堂,金溪尚友堂在南昌改称尚友轩,新化三味堂又题作三味书局、三味书室等,故该五云堂和五云楼、文光堂和文光楼或亦属联号经营。

综上,疑金溪书商和广佛书坊颇有渊源,曾翻刻三让堂本的文元堂、三元堂、同文堂、五云楼或亦有属金溪书商旗下者。

后记:本文在写作过程中,曾与曹震先生和任显楷先生反复讨论,并蒙惠赐相关资料,专此致谢。

2019年12月初稿

2022年10月改稿

2023年6月改定

注释:

[1] 兰良永:《新见本衙藏板〈新镌全部绣像红楼梦〉考辨》,载《红楼梦研究·肆》第134-152页。

[2] 合刻本的先后刷,情况比较复杂,比如说两个书坊用同一套书板刷印,今年分印了一批书,次年又分印了一批书,拿甲书坊今年分印本和乙书坊次年分印本比,当然是先刷本;拿甲书坊次年分印本和乙书坊今年分印本比,则是后刷本。故合刻本中某两个具体本子的先后,有时候只是刷印的批次不同,不代表合刻书坊参与刊行的先后。

[3] 新出影印本阙“东观主人识”,高序在前程序在后,绣像在前目录在后,异于汪显清先生藏本和嘉庆十六年本。

[4] 孙殿起:《贩书偶记》,上海古籍出版社,1999年版。

[5] 文革红:《清代广州地区通俗小说刊刻考略》,载《暨南学报·哲学社会科学版》总第145期,第19页。

[6] 林子雄:《明清广东书坊述略》,见《图书馆论坛》第29卷第6期,第144页。

[7] 许莉军:《温汝能陶诗汇评研究》,华东师范大学硕士学位论文。

[8] 汪显清、兰良永:《新见〈书业德本绘像红楼梦〉考辨》,载《2019年马来西亚红楼梦国际学术研讨会论文集》,第183页。

[9] 马冈刻工确实经常承刊,故诸如“粤东马冈冯继善承刊”“顺邑马冈胡麟楷承刊”“顺邑马岗冯耀祥承刊”“天宝楼马岗冯耀祥承刊”“顺德冯为记承刊”之类牌记不时见于旧本,且当地书坊亦有让马冈刻工承刊者,如佛山同文堂本《详订古文评注全集》即注明“粤东顺邑马冈乡冯继善承刊”。

[10]广佛书坊确实经常合刻,如佛山同文堂藏板、右文堂发兑或禅山右文堂藏板、同文堂发兑之书,就有《新增批点绣像红楼梦》《新增幼学故事寻源》《外科秘录》《尚书离句》《崇正辟谬永吉通书》《万花楼杨包狄演义》《读左补义》等,且国学大师网在著录香港中文大学藏《读左补义》时题“右文堂发兑同文堂藏板”,在著录中国人民大学藏《读左补义》时题“同文堂刻、右文堂印”,也充分反映业界同仁对两家书坊“同版刷印”的分工合作的认识。

[11] 另一版的扉页则一仍其旧,仅在扉页背面题明“辛酉秋九月上海商务印书馆精印”。

[12] 限于条件,本文暂未考察善因楼本《批评新奇绣像红楼梦》和善因楼本《批评新大奇书红楼梦》之间的区别,识者其谅之。

[13] 以上引文,皆转引自黄国声:《广东马冈女子刻书考索》,载《文献》1998年第2期,第266-270页。

[14] 葛文载《红楼梦学刊》2012年第二辑,王雪娇文载《红楼梦学刊》2013年第四辑,赵文载《红楼梦学刊》2016年第5辑,俞文载氏著《敦煌变文与明清文学论集》,王燕文为第一届比较文学与世界文学研究工作坊世界文学经典与翻译研究的会议论文,任文为国家博物馆红楼梦研讨会参会论文。

[15] https://www.doc88.com/p-5701693102130.html。

[16] https://www.babelstone.co.uk/Morrison/Collection/MS80823.htm

[17] 苗欣:《马礼逊的汉语习得观研究及其对TCSL的启示》,广西大学硕士学位论文;罗文军:《马礼逊本〈养心神诗〉的印译时间考叙》,载《成都大学学报·社会科学版》2015年第2期。

[18] 马礼逊曾协助东印度公司创办图书馆,又要教外国学生学习中文,故其所购文畬堂本应非止一部,今藏澳大利亚国家图书馆和德国柏林国立图书馆的文畬堂本《新增批评绣像红楼梦》,也应来自或辗转来自马礼逊。

[19] 顾长声译:《马礼逊回忆录》,广西师范大学出版社2004年版,第58、59页。以下引文分别摘自该书第65、66、188、189页。

[20] 嘉庆十四年,马礼逊致信纽约某记者称自己在学习“孔夫子的四书”,见《马礼逊回忆录》第63页。

[21] 兰良永:《江西金溪书商和<红楼梦>东观阁系列本的翻刻传播》,载《曹雪芹研究》2020年第2期,第102-120页。

[22] 重庆北碚图书馆藏四川文元堂本《钦定四书文选》,首都图书馆藏湖南益阳文元堂本《紫金瓶》,《中国古籍书目》著录广州文元堂本《开平谭氏家谱》,湖南新化文元堂有《吕祖新降司命经忏》,广东佛山文元堂有《三国志语本》。