1949年4月20日,随着党中央和毛主席发出“打过长江去,解放全中国”的号令,决定中国命运的渡江战役正式打响。当时人们普遍认为,这场战斗可能会持续很长时间,至少几个月,甚至几年才能见分晓。这很正常,历史上长江流域的战争从来就没好打过。防守的一方靠着长江天险,进攻方往往吃大亏,就算赢了也得脱层皮。三国时期的赤壁之战、前秦的淝水之战,还有元末朱元璋和陈友谅的鄱阳湖大战,都是活生生的例子。这些仗打下来,进攻方不是惨败就是损失惨重,很少有速战速决的。

出乎所有人意料,解放军在短短三天内就打破了国民党军坚不可摧的长江防线,迅速攻占南京总统府,而且伤亡极少。这次的情况到底是怎么回事?在长江战场这个通常被称为“绞肉机”的地方,为什么这次战斗却出现了不同寻常的局面?【妄想划江而治】这场大战的结果其实早有定数,解放军的勇猛固然重要,但江阴要塞的突然倒戈才是关键转折点。那么,这支部队为何会临阵反水?他们的行动对战局产生了什么影响?要搞清楚这些,咱们得从淮海战役结束后,国共双方的对峙局面讲起。

淮海战役一打完,国民党就彻底丢掉了北方地盘。这场仗让国军元气大伤,不仅损失了上百万精锐部队,要么投降要么被消灭,连邱清泉、黄百韬、黄维这些老将也都折在了战场上。国民党蒋介石这次可真是吃了大亏,局面已经没法挽回了。他们高层终于清醒过来,不再做消灭解放军、统一全国的美梦了。现在他们就想着一件事:以长江为界,各管各的地盘。说白了,老蒋那会儿打的主意就是靠长江天险把中国一分为二,整出个南北对峙的局面。南边归国民党管,北边让共产党管,这样两边就不用打了。对当时的国民党而言,这无疑是理想的结局。美国和苏联也都乐见其成,因为比起一个强大统一的新中国,分裂的中国更符合他们在华的利益需求,不是吗?对于这种情况,党中央和毛主席显然不太愿意接受。毕竟,当时整体形势对他们有利,他们可不希望成为历史的罪人,更不想让后代生活在一个分裂的国家。

无奈之下,苏联方面也认可了这个方案,再加上国内民众对和平的呼声越来越高,我们只能接受国民党的和谈提议,并开始就具体的分区安排进行详细讨论。这本来是国民党翻盘的最后时机,按理说他们应该全力抓住机会,哪怕多妥协点也比丢掉政权强。可让人意外的是,事情完全不是这样。刚开始他们还表现得挺有诚意,可谈着谈着,到了中间阶段,反倒开始提各种过分的要求。这背后的原因其实很简单。在白崇禧等人的指挥下,仅仅一个月时间,长江沿岸就建起了坚固的防线。这里部署了21个军,外加一个炮兵团、一个骑兵团、三座要塞、三支特战部队、四个飞行大队和两支舰队。再加上美英军舰在江上巡逻,这些因素加在一起,让他们有了继续抵抗的信心。这情况不难理解。那时候,我们的海军几乎不存在,要过江只能靠简陋的帆船和木船。而国民党那边?在美西方的帮助下,他们早就装备了铁甲舰。面对这样的海军差距,加上长江这道天然屏障,国民党要是还觉得自己赢不了,那才叫奇怪。

总的来说,国民党靠着长江这道天然屏障和大量驻军,表面上确实有实力和我军对抗。这也让他们在谈判时底气十足,表现得肆无忌惮。但从全局来看,他们错过了最后的机会。事实也证明了这一点,看到国民党政府毫无诚意,党中央和毛主席立刻认清现实,果断下令部队准备渡江,解放全国。接到上级命令后,长江沿线的解放军部队迅速展开战前准备。说实话,大家心里都没底,面对国民党大肆宣扬的“坚不可摧”的长江防线,战士们普遍感到压力。这种情绪很快被前线指挥部察觉,但上级首长并没有责怪,毕竟实力悬殊带来的恐惧是人之常情。作为指挥官,他们明白光靠喊口号鼓舞士气是不够的,更重要的是想办法减少伤亡,找到突破口。

根据地图和情报,上级迅速制定了一个稳妥的作战计划。这计划简单明了,核心就是策反江阴要塞。【策反江阴要塞】淮海战役失利后,国民党原本打算通过谈判与我方达成划江而治的协议,以结束战争。然而,随着长江防线的建立,他们信心大增,在谈判中不仅没有让步,反而提出了诸多过分要求。面对这种情况,党中央和毛主席意识到战争不可避免。针对敌方坚固的防御,一个从内部突破的计划逐渐成形。

这明显是著名的策反江阴要塞行动。组织选择这么做很好理解。江阴要塞位置关键,正好在长江下游最窄处,平均宽度才1500米,是渡江的必经之路。以我军的海上力量,想用最少损失过江,这儿是最理想的选择。对国民党军来说,只要守住这儿,就能充分利用长江防线的优势,有效阻挡我军南下。王征明一接到任务,二话不说就独自去了江阴。他压根没盯上江阴要塞的头儿戴戎光,而是直奔唐家的唐秉琳下手。

唐秉琳可不是普通人,他身兼多职:既是江阴要塞的高级军官,又是当地望族的掌门人,更在1947年秘密加入了共产党。不过,唐家的态度一直让人捉摸不透,在敌后潜伏这么久,谁也不敢打包票他们是否还忠于组织。尽管如此,作为王征明在江阴要塞能联系到的最高级别亲共人物,为了实现解放全中国的目标,即便风险再大,王征明也只能硬着头皮试一试。组织上眼光不错,唐秉琳确实是个靠谱的人。他始终牢记自己的职责,在国共谈判前就干了一件大事。他和另一位唐家兄弟先推举了容易掌控的戴戎光当要塞总指挥。后来发现戴戎光开始不听话,他们立马就把他架空了。到了渡江战役那会儿,戴戎光早就成了空壳司令,连个兵都使唤不动了。唐秉琳准备就绪后,就等着组织发话。王征明一来,行动就正式开始了。当天,唐秉琳马上把《长江江防兵力部署和作战方案要图》复制了一份交给王征明,接着就马不停蹄地开始安排起义的细节。

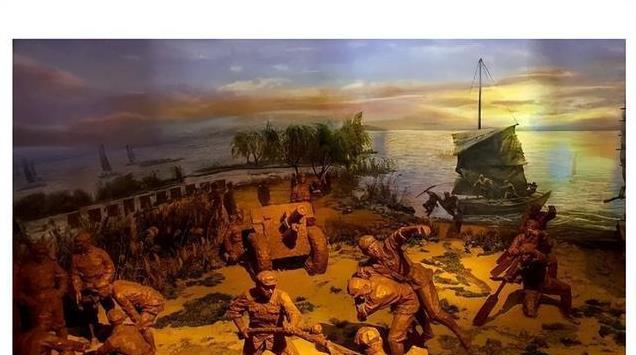

战斗打响的那晚,唐秉琳立马把江阴要塞的大炮调转了方向。后来看到国民党部队反击解放军,他们又调头轰击阻击部队,为渡江的先锋部队赢得了宝贵时间。江阴要塞离对岸也就1500米,这么近的距离,加上有内应帮忙,咱们要是还不能快速拿下,那才真是怪事了。不过话说回来,光靠江阴要塞的起义,也就是让渡江稍微顺利点,少费点劲。长江防线那么长,要是没有别的原因,想在三天内打完,难度还是不小的。【天公助我!】国民党蒋介石费尽心思,把长江防线搞得跟铁桶似的,但百密一疏,没想到堡垒最容易从内部瓦解。江阴要塞的掌权者唐秉琳其实是咱们的人,他里应外合,给渡江部队提供了关键情报,迅速在防线上撕开了一道口子。不过,光靠这个口子还不够,想在三天内打赢这场仗,还得靠其他因素配合。

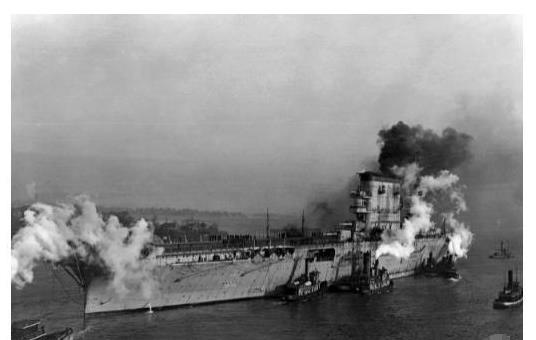

上次说到,江阴要塞起义不是唯一原因,我们能在短短三天内打赢,还有别的重要因素。博主认为,最关键的有两个,头一个就是紫石英号那事儿的影响。之前提到过,国民党政府在战前之所以那么嚣张,不光是因为他们觉得长江防线牢不可破,更重要的是有英美等国的军舰撑腰。以英国紫石英号为首的外国军舰在长江上横冲直撞,他们压根儿不信我们敢跟西方列强硬碰硬。不仅国民党有这种想法,英美等国也打着同样的算盘。他们不光想摆摆威风,更打算插手渡江战役,给解放军施压,试图让解放军行动缩手缩脚。可事情没他们想的那么简单。看到外国军舰赖着不走,中央和毛主席二话不说就下令开炮。几轮猛轰下来,那些军舰全被打瘫在海上,最后只能求饶保命。

英国这次真是搬起石头砸了自己的脚。他们要是聪明点,等我军渡江时再出来捣乱,那可就真够我们喝一壶的。可惜他们太自大,结果不仅自己栽了跟头,还连累了国民党。紫石英号一败,其他国家的军舰立马就溜了。没了这些外援,国民党的水军实力大减,士气也一落千丈。此外,另一支国民党部队的起义也极为关键。看到江阴要塞起义和西方军舰撤离后,国民党海军第二舰队司令林遵迅速看清了形势,带领25艘舰艇起义。这对我们来说是个大好消息,因为少了这些军舰的阻挡,我们的帆船和木船就轻松多了。但对国民党来说,这简直是雪上加霜,防线已经崩溃,海军还倒戈了,这仗还怎么打?战局急转直下,一个失误引发多米诺骨牌效应。三件事接二连三发生后,国民党部队的士气迅速崩溃。他们从开战前的自信满满,到后来直接把失败当成必然结果。这种消极心态,哪还指望能打赢仗?

事情就是这么巧。咱们这边士气低落,敌人那边倒是气势汹汹。可才过了三天,咱们的部队就冲破了长江防线,直接拿下了南京的总统府。最有趣的是,最先攻进去的三十五军,跟策反江阴要塞的王征明还有关系。这支部队正是王征明在淮海战役时策反过来的,谁能想到他们居然第一个进了总统府。这种巧合,真是让人不得不感慨历史的奇妙。