提到李德,大家脑子里立马蹦出几个词:“草包”、“瞎指挥”、“纸上谈兵”,还有那个害惨了红军的“罪魁祸首”。这些印象不奇怪,毕竟很多历史书都这么写。但实际上,真相没那么简单。比如陈士渠将军就说过,李德根本不是草包,很多书对他的评价都不对,也不公平。

这事到底啥情况?李德这人是不是只会空谈的赵括?陈士渠又是怎么评价他的?【陈士渠的评价】陈士渠将军对李德的看法值得一说。尽管李德在反围剿和长征初期的指挥上让红军吃了不少苦头,但陈将军认为,这并不能说明他没本事。实际上,李德有不少长处。他军事理论功底扎实,常给红军将领讲课,教他们专业军事知识。作为德国人,他还带来了现代战争的理念,帮助那些出身普通的将领提升了不少。

陈士渠将军对李德的评价很客观:作为教员,他干得不错;但当指挥官,就差点意思了。他犯错的原因其实很简单,就是没把书本知识和实战经验结合起来。说白了,你可以说他能力不足,但绝不能否认他对共产主义的忠诚。从李德的人生轨迹来看,这说法确实站得住脚。1900年,李德在德国慕尼黑的一个平凡家庭降生。他爸爸是会计,妈妈是教师。可惜好景不长,他六岁时父亲因病去世,母亲也离开了他。孤苦伶仃的李德被邻居送到了天主教孤儿院,在那里接受了教育。李德在学校里特别用功,成绩一直拔尖。拿到全额奖学金后,1913年,年仅13岁的他就进了师范学校。从那时起,他开始参与革命活动。那段日子,德国老百姓过得真是惨。战争阴影压得人喘不过气,谁都逃不掉,全得为战争卖命。政府把家底都砸进了跟协约国死磕,普通工人农民的日子更别提多难熬了。本来想着咬牙挺过去,打赢了就好,可谁成想最后德国还是输了。《凡尔赛和约》一签,别说称霸欧洲了,光是那笔天文数字的赔款就让老百姓彻底绝望了。

西方国家对德国实施了经济制裁,加上犹太人从中获利,德国人很快就陷入了极度贫困,生活艰难,连基本温饱都成问题。目睹国家现状,李德深感痛心。和当时许多中国人一样,他也在探索救国之道。马克思主义思想就在这时引起了他的注意,他意识到这或许是挽救德国乃至全人类的唯一途径。于是,李德果断投身其中。1919年,他加入了社会主义青年团,很快就被选为慕尼黑青年团委员,并承担起学生组织的重任。那一年,他不仅处理文职工作,还直接投身于多次武装冲突。特别是在保卫巴伐利亚苏维埃共和国的战役中,他指挥工人与政府军对抗了29天。这场激战结束后,他被捕入狱,三个月后才得以释放。出狱后,李德直接跑到德国汉堡,加入了那边的党组织。之后的日子里,他专心研究军事理论,连《拿破仑》、《苏沃洛夫》、《凯撒》这些传记都翻了个遍。在当时的德国共产党里,他绝对是打仗最在行的那几个人之一。

可惜的是,李德因为偏见,压根没研究过东方军事家的战例和生平,这直接导致了他后来在中国的失利。要是他稍微了解下赵括的故事,在反围剿时就不会死磕书本,忽视实战情况了。话说回来,后来李德又两次被抓进监狱,敌人甚至想用叛国罪要他的命。好在战友们拼命救他,最后他成功逃到了苏联,从此开始了不平凡的前半生。在苏联期间,李德接受了系统的军事训练,迅速晋升为参谋长。至于他后来为何会来到中国,这背后的原因就比较复杂了。【来到中国】李德虽然是德国人,但他一直是个坚定的无产阶级斗士。他逃到苏联后,迅速当上了参谋长。至于他后来为什么会来中国,博主认为主要有几个原因。

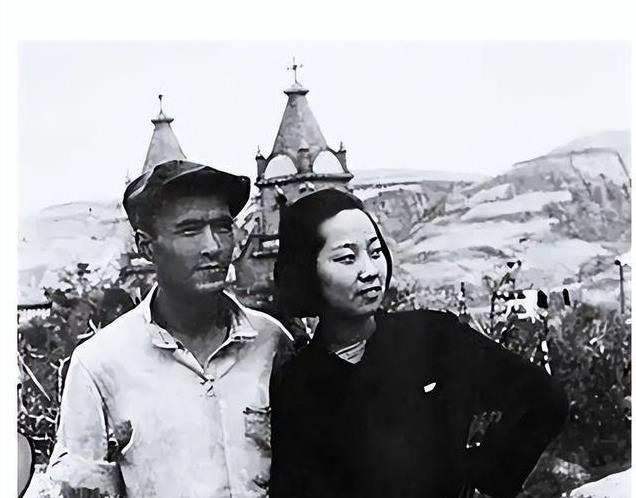

李德当时想的是继续推进革命事业。那时候苏联那边革命已经基本搞定了,苏共稳稳掌权,老百姓也真正当家做主了。作为一个有抱负的党员,他当然想再接再厉,帮助更多国家和同志打倒敌人。那时候咱们的党和红军还比较弱小,正好是他最想支援的对象。李德对中国一直有偏见,觉得中国就是落后的代名词。作为德国人,又是在苏联受过系统训练的共产党员,他自认为比中国人强得多。说白了,他来中国时,摆出一副救世主的姿态。共产国际当时也是出于好意提的建议。那会儿共产党正被国民党围剿,内部又群龙无首。一些党员实在扛不住了,就向共产国际求助。人家当然不能见死不救,看来看去,觉得李德最合适——这人有信仰,还懂打仗,派他去最靠谱。1932年,李德从莫斯科出发,开始了前往中国的革命之旅。途中,他先进入伪满洲国,遭遇了日本特务的追捕。之后,他从尔滨辗转到大连,最终在旅大港乘船抵达上海。

李德并没有急着接手工作,而是选择在上海转悠,想先摸清中国的底细。在那里,他碰到了不少共产国际的驻华代表,有美国人,也有苏联人。通过和他们的交流,李德总算对中国军事和政治的大致情况有了个初步了解。1933年刚开年,冯玉祥宣布对日作战,李德觉得这是个好机会,想和我党取得联系。可惜,负责和他对接的同志被敌人抓了,他只好再次动身,最后在江西见到了当时负责保卫工作的邓发。李德后来也加入了中国革命队伍,但刚开始他只能提建议和参与讨论,没有实际的指挥权。后来看到毛主席轻松打败了国民党的围剿,他觉得敌人其实不堪一击,这才慢慢开始展露头角。这位共产国际派来的领导,大家都很敬重他。没人怀疑他的能力,反而越来越信任他。这其实很好理解,毕竟人家经验摆在那儿。

随着时间推移,毛泽东、周恩来等党内核心领导开始察觉到异常。他们发现李德的作风与历史上的赵括颇为相似,似乎只停留在理论层面,缺乏实际作战经验。来看看福建事变时的情形。李德作为军事顾问,当时极力主张红军主力西进,去支援反蒋的第十九路军。但没想到福建事变迅速失败,结果蒋介石立即对中央根据地发动了猛烈反击。这一仗,我们损失惨重。可李德似乎并未从中吸取教训,依旧没意识到自己的决策有问题。为解决部队士气低落的问题,他果断调整了战术,放弃了传统的游击战法,决定采取主动进攻的方式,直接与国民党军队展开正面交锋。他计划从大城市着手,以此迅速扩展根据地。李德想照搬苏联那套打仗方法到中国,但完全行不通。中国跟苏联不一样,工人不多,农民才是主力。放着优势不用,硬要按不适合的打法来,失败是必然的。有人可能会问,李德不是在中国待过一阵子吗?怎么连这些基本常识都不了解?

李德确实做了调查,但他只跑了东北和上海。这两个地方,一个是工业重镇,一个是商业中心,工人力量当然强。可那时候,中国大部分地区还是农业社会,小农经济占主导,跟东北和上海完全是两码事。李德因为对中国实际情况判断失误,直接导致了红军在反围剿战役中接连受挫。【失败之后】李德对中国实际情况了解不够,导致他指挥的几场重要战役接连失利。不过话说回来,打仗有输有赢很正常,谁能保证每次都不出错?

可惜的是,李德依然没意识到自己的错误。在形势如此紧张的时候,他反而开始搞内斗。因为毛主席之前的很多建议都证明是对的,这让他觉得丢了面子,于是他就借机找茬。这种行为让整个党都非常愤怒,尤其是在周子昆事件后,他完全失去了党内的信任。再加上他自作主张指挥广昌战役却惨败,这才导致了后来遵义会议上的局面。在会上,中央直接点名批评了李德,公开指出了他的错误。按理说,作为共产国际派来的人,他只要认个错,事情也就过去了。但让人没想到的是,到了这个地步,李德还是死不认账,坚持认为自己没错,把责任全推给了下面的士兵和军官。正因这人实在没救了,组织只好撤了他的职。后来他转去当教员,主要教军事理论和思想教育。这活儿一干,陈士渠对他的看法就变了。

经过一段时间的相处,陈士渠将军发现李德并不像外界传的那么吓人。实际上,李德已经开始意识到自己的问题了。至于他之前为什么那么固执,原因其实很简单,就是思想太死板,被苏联那套革命理论给洗脑了。尽管陈士渠明白事情的原委,但他无法改变大家对李德的评价。没有李德,红军也不会有如此惨重的损失。书中逐渐出现了一些偏颇甚至带有恶意的描述。比如提到李德刚到中国时,希望找个中国伴侣,这被曲解成他不尊重女性、企图霸占民女的证据。实际上,他只是观念比较前卫而已。总有人拿李德写的书说事儿,觉得他对我党只有怨恨。但事实是,李德早年在教课时就对红军改观了。1948年他回德国后,更是承认自己以前太蠢,意识到中国人打仗有自己的一套,苏联和德国那些方法在中国根本行不通。

听了毛主席的几节课后,李德对这位曾经的“下属”态度大变,从之前的怨恨转为由衷的敬佩。他自问,除了毛主席,还有谁能在那样的困境中逆风翻盘,最终带领中共建立全国政权?李德心里清楚,自己绝对没这个本事。从陈士渠将军的角度来看,我们对李德有了新的认识。他确实犯了不少错误,但并非出于恶意,而是因为对中国情况了解不够,视野有限。如果他能更深入了解中国的实际状况,可能在反围剿战争中就能避免那些重大失误。