《礼器碑》中有一些字很有古意,往往都体现在一些细节上。别小看这些细节,你写出来的字高古不高古,看这些细节,高下立判。

当然,其中也有个别不好的地方,我们要理性地去看待它。

1.“制”字

《礼器碑》:制

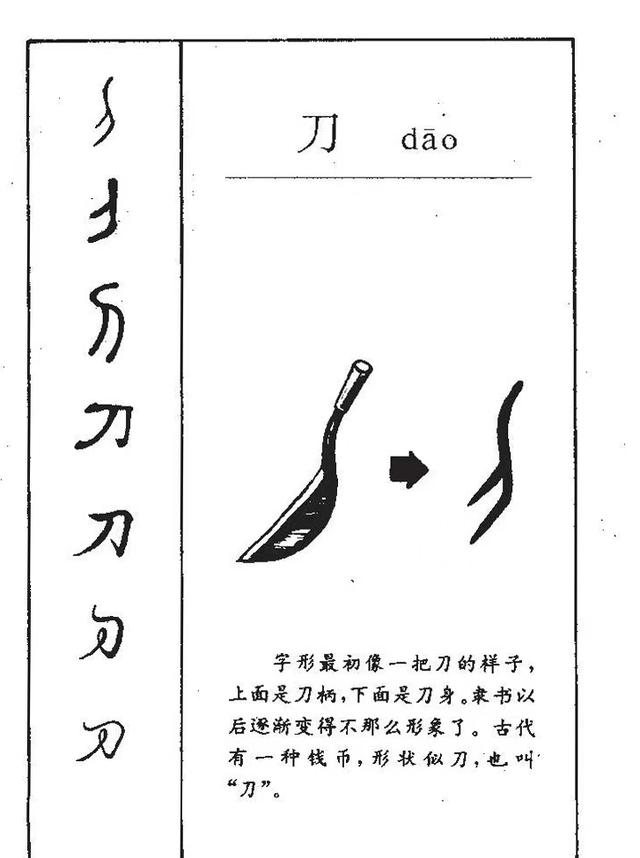

“制”字中的“刂”,第一“竖”为什么写成“横”?

其实,“刂”就是“刀”的变形,这一横表示的是刀锋,它最初是“撇”,后来变形成了“横”,再后来变形成了“竖”。写成“横”比写成“竖”更具古意。

刀

2.“孔”字

《礼器碑》:孔

“孔”字右边为什么多了一“撇”?

“孔”和“乳”同源,像小孩子吸吮乳汁的形状。

《礼器碑》中的“孔”字,右边多了一“撇”,这样的轮廓更像乳房形状。

3.“子”字

《礼器碑》:子

“子”字的“横”为什么写得很高?

“子”字是小孩子的象形,其中的一横代表的是小孩子的两条胳膊,胳膊长在身体的上部是合理的。所以,在隶书中,“子”字的一横要写得高一点才更高古。

子

4.“近”

《礼器碑》:近

“近”字的“辶”为什么这么写?

它由两个部件组成:

部件①是“行”字的左半边变形而来,表示和道路有关;

部件②是“止”字的变形,表示和脚有关。

李斯《新绛帖》:行

李斯《峄山碑》:止

《说文解字》:近

5.“卬”(yǎng)字

《礼器碑》:卬

“卬”(yǎng)字的左边为什么“竖”比“撇”高?

那是因为“卬”字的左边是“匕”,右边是个“卩(卪 jié)”。

《说文》:“卬,望,欲有所庶及也。从匕,从卪。”

“卩”是跪坐着的人;“匕”,一说是女人,一说是反人,一说是汤匙。

“卬”的本义,一说是跪坐着的人向另一人乞求,一说是跪坐着的人向另一人乞食。

《甲骨文常用字字典》:匕

6.“师”字

《礼器碑》:师

“师”字的“帀”上面为什么加了一点?

在甲骨文中,“师”字有两种字形,一种是以“師”字的左半边代“師”,另一种是“師”。

《甲骨文常用字字典》:师

《甲骨文常用字字典》:师

“师”的左边,象形,一说像个兵符,和军事有关。

“师”的右边“帀”(zā,shī),构形不明。一说只是在形声字中表声;一说三面各集于一也,表示聚集;一说像地面下的树根,引申为驻扎。

在甲骨文、金文、小篆中,右部的“帀”上面不出头,也没有点。到了隶书,“帀”上面有加点的,也有出头的,很多。

在书法中,古人错得多了,就不算错了。

我们现在写“师”字,“帀”的上面加不加点、出不出头都可以。但是,我认为不加点、不出头的为正统。

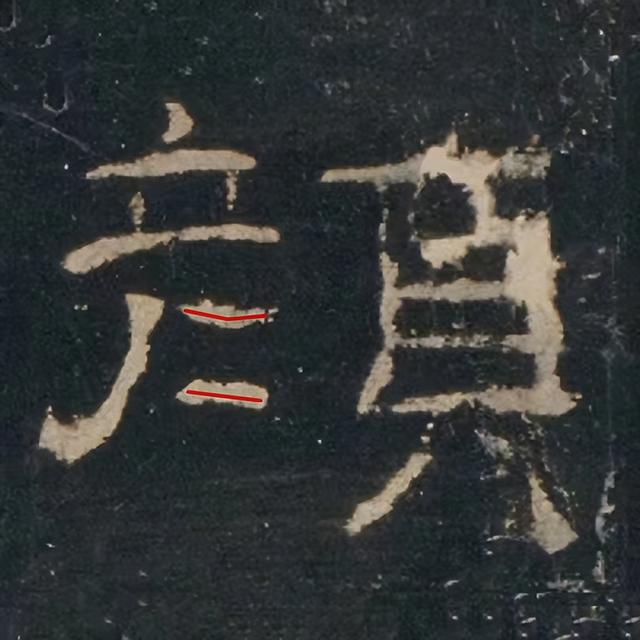

7.“颜”字

《礼器碑》:颜

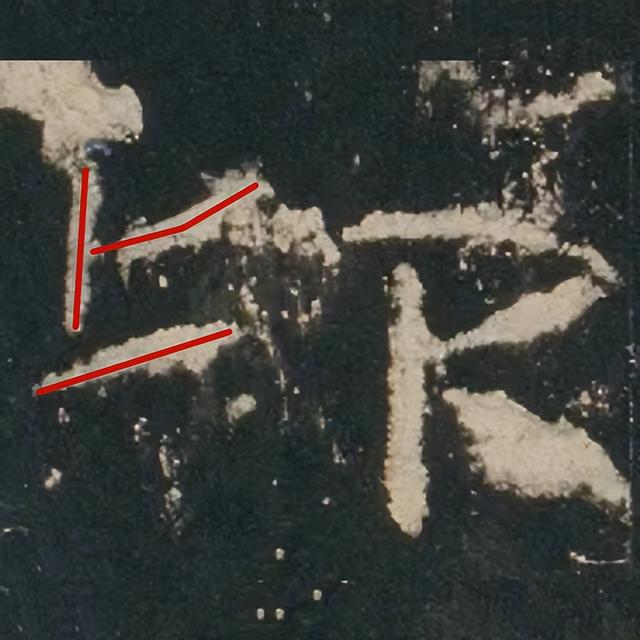

“颜”字的左边为什么少写了一撇?

“颜”字的左边是“彦”。

《说文解字》:彦

《说文》:“彥,美士有文,人所言也。”

《说文》:“彡,毛饰画文也。象形。”

“彦”字的上面不是”立“,而是“文”,表示有文采。“彦”字下面的“彡”表示用毛笔来绘画的纹路。

《礼器碑》中的这个“颜”字,里面的“彦”少了一撇,在很多碑帖中都这么写。但是,在中国文化中,常以三代表多,从文字学意义上来说,还是写成三撇为好。

8.“舅”字

《礼器碑》:舅

“舅”字里面的“力”为什么多加一撇?

在甲骨文中,“力”原来是古代一种翻土的家具“耒”(lěi),它的下面是犁铧部位的象形。

所以,“力”字多加一撇更具古意。

力

9.“妃”字

《礼器碑》:妃

“妃”字里面的“女”,上部为什么连起来?

它是从甲骨文字形传承下来的。

在甲骨文中,“女”字象形,像一个跪坐着的女子,两臂交叉于身前,体现出女子的那种娴静、美好。两条手臂的上部连起来,则可以理解为两个肩膀在背部相连。

甲骨文:女

后来,”女“字时硕的主体部分演变成了横,就成了隶书中的”女“字:

《曹全碑》:女

10.“邑”字

《礼器碑》:邑

“邑”字里面的“巴”为什么少一“竖”?

它本来就没有“竖”。

在甲骨文中,“邑”的上部是“□”(城邑),“邑”的下部是“卩( jié 跪坐着的人)”。后来,“卩”(jié)变形成了“卪”(jié)和“巴”。

《说文解字》:“國也。从囗;先王之制,尊卑有大小,从卪。”

邑

“邑”字作为字的右边部件时,即是右耳朵“阝”。带右耳朵“阝”的字都与城邑有关,例如“邦”、“都”、“邨”(村)等。

作者:董志国

图片来源:以观书法、查字网、《甲骨文常用字字典》等