在阅读此文前,为了方便您进行讨论和分享,麻烦您点击一下“关注”,可以给您带来不一样的参与感,感谢您的支持。

声明:本文内容均是根据权威资料,结合个人观点撰写的原创内容,文未已标注文献来源及截图,请知悉。[送心]

【前言】

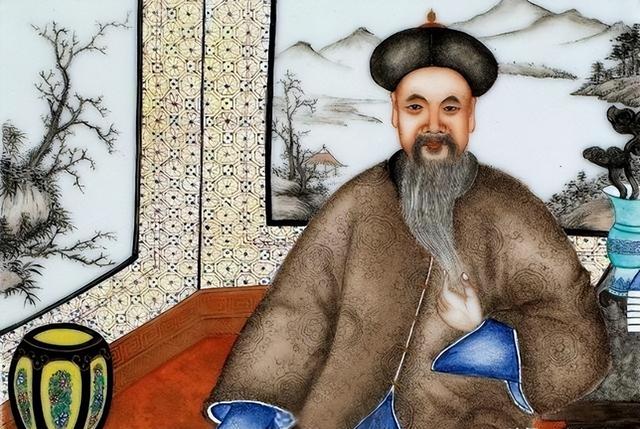

1894年,甲午战争的炮火,在大清帝国的土地上留下了深深的创痕,北洋水师覆灭,李鸿章这位久经沙场的老将,终于潸然泪下。

而慈禧为了维护自己的统治,竟然不主战而主和,大势已去,李鸿章只能强忍悲愤,整理情绪,带着慈禧的懿旨,远赴日本马关,去完成这个屈辱的使命。

签下《马关条约》的那一刻,李鸿章心如刀绞,他知道,这仅仅是日本野心的开始,这个曾被视为蕞尔小国的倭寇之邦,正一步步走上不归路。

100多年前,晚清重臣李鸿章在日记中留下了惊世骇俗的预言:“日本之兴,实堪忧虑,倭寇之患,不可不防。”

在那个山河破碎、列强环伺的年代,这位风烛残年的晚清重臣,又怎堪独力回天?

【风雨飘摇话中日】

19世纪60年代,正值英法联军攻入北京,第二次鸦片战争惨败的屈辱记忆犹新,洋务派代表李鸿章创办了安庆军械所,将之作为探索近代化的试验田。

此时的李鸿章认为,中国之所以落后挨打,是因为缺乏西方的先进武备,他一心想要联合日本这个亚洲邻邦,共同抵御西方列强的入侵。

于是在李鸿章力主下,清政府与明治维新初期的日本签订了《中日修好通商条约》。

李鸿章特意在条约中注明:“两国既经通好,若他国偶有不公及轻藏之事,一经知照,必须彼此相助,或从中善为调处,以敦友谊。”

他还对幕僚说:“日本文明进步神速,学习西方尤其认真……联络日本以拒英法之横逆,是当今良策。”

然而好景不长,明治维新为日本插上腾飞的翅膀,不到十年功夫,这个岛国迅速崛起,对外侵略的野心膨胀到了令人咋舌的程度。

1874年,日本就悍然出兵侵略中国属地琉球,肆意炫耀其武力;次年又向清政府勒索“台湾事件”的赔款。

甲午战争前夕,日本更加变本加厉,不仅吞并朝鲜,而且大举扩充海军,对中国虎视眈眈,亲眼目睹这一切的李鸿章,终于幡然醒悟。

当年的联日抗欧论调显然已经行不通了,他开始痛心疾首地警告朝廷:日本才是中国最大的心腹之患,必须未雨绸缪。

“泰西虽强,尚在七万里之外;日本则近在门户,窥我虚实,诚为中国永远大患。”就连在给日本首相伊藤博文的信中,李鸿章都直言不讳:“中国今日之患,在于日本,岂在远人。”

可惜,这位苍天入地的硕臣毕竟力有不逮,面对海上的巨大威胁,满清王朝还能做些什么来力挽狂澜呢?

【力挽狂澜终是梦】

1874年,他上书奏请朝廷,要求拨款添置军舰大炮,在南北海疆要地增设海防,同治皇帝虽然批准了防务拨款,但终究杯水车薪。

直到甲午战争前夕,北洋海军舰队的吨位总数才勉强达到日本联合舰队的三分之一。

1884年的中法战争,更让李鸿章等洋务派梦碎,法国海军以优势兵力和先进武器,在福建马尾打得清军丢盔弃甲,沉痛的教训警醒了朝廷:没有一支劲旅,何以守江山社稷?

战后,李鸿章集全国之力,在天津打造北洋海军,这支舰队拥有当时亚洲最先进的装备,李鸿章甚至斥巨资从德国聘请了名师来训练士兵和军官。

1888年,北洋海军已然初具规模,拥有铁甲舰26艘、木质军舰12艘,总兵力达到了6500人,从表面上看,这支海上劲旅有力提升了国家的军事实力,一度被时人誉为“东亚第一”。

然而千斤重担压在北洋海军身上,盼来的却是养寇自重的结果,李鸿章心中清楚,只有彻底打败野心勃勃的日本,中国才能免于亡国灭种的命运。

可是,当他一次次恳请朝廷拨款练兵,磨砺海军的时候,迎来的却是慈禧太后的冷眼相待。

洋务运动虽在工业、交通等领域取得了一定成就,但根本无力撼动清王朝行将就木的统治根基。

面对“剪辫运动”的兴起和民心的动荡,慈禧惶恐不安,生怕洋务派的改良主张会威胁到皇权,她宁愿把钱花在修建避暑山庄上,也不愿意在军备上多投入一分。

更让李鸿章五内俱焚的是,本该用于海防建设的军费,竟被慈禧挪作他用,填补朝廷的巨额赤字,为了粉饰太平,慈禧不惜下旨,强令李鸿章拿出一部分海防费,用于接济灾区的饥民。

就这样,北洋海军失去了最宝贵的整军备战的机会,而此时的日本,已经凭借明治维新一跃成为亚洲头号强国,其经济实力、工业实力和军事实力都远胜于大清,要想依靠北洋海军去打败日本,无异于痴人说梦。

错失良机,大势已去,昔日雄心勃勃的北洋水师,不过是骄矜自满的纸老虎,面对列强的步步紧逼,气数已尽的清王朝,还能否绝处逢生,东山再起?

【内忧外患殃及国】

当李鸿章为海防问题焦头烂额时,他似乎并未意识到,真正决定中国命运的,并非是军备的多寡,而是社会制度能否与时俱进。

19世纪后半叶,一场轰轰烈烈的明治维新在日本上演,仅仅几十年功夫,这个岛国就完成了从封建割据到君主立宪制的过渡。

打倒幕府、平定内乱后,明治政府着手进行全面的政治、经济、军事、教育和文化变革,从精兵简政到兴办近代学堂,从培养本土人才到引进西方科技,整个日本社会焕然一新。

反观大清王朝,八旗秩序日渐涣散,官僚机构臃肿腐朽,军队战斗力逐年下降,曾经雄踞一方的汉军,如今沦为游手好闲的废物。

军机处大小政务都由慈禧一手遮天,皇权至高无上,君主专制却又无所作为,更可怕的是,朝野上下对时势浑然不觉,醉生梦死、麻木不仁。

就连李鸿章这样具有世界眼光的改革派,也对洋务运动能否挽救大清衰颓之势心存疑虑。

他明白单纯仿照西方添置机器、练新军,根本无法撼动顽固守旧的封建统治根基,在党争倾轧、国力衰微的泥潭中,这位风烛残年的老臣早已力不从心。

更让人唏嘘的是,主战派将领也对日本的军事实力估计不足,北洋海军统帅丁汝昌不无自负地说:“东洋岛夷,数十年未窥锋镝,安识咆哮!”他把日本海军视为无足轻重的“渔民”,殊不知人家的装备和训练早已今非昔比。

就这样,1894年,一场旷日持久的战争在朝鲜半岛擂开战鼓,7月25日,日本联合舰队在朝鲜丰岛海域伏击北洋海军,毫无防备的清军被打得措手不及。

仅仅4小时,北洋海军的旗舰“定远”号就被击沉,另有4艘军舰被重创,死伤军官士兵千余人,此后,从平壤城到黄海,从辽东半岛到威海卫,北洋海军节节败退。

装备落后、指挥失误、队伍涣散,一支本该反败为胜的劲旅,就这样灰飞烟灭,甲午战争以清军彻底失利而告终。

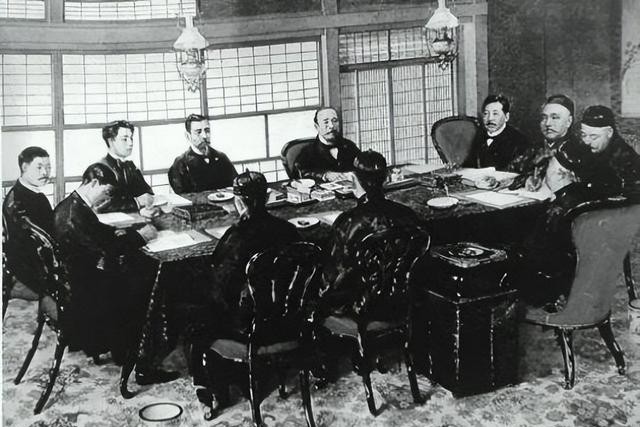

1895年,李鸿章代表清政府在日本马关签订了丧权辱国的《马关条约》,从此,宝岛台湾被日本占领,辽东半岛、澎湖列岛惨遭蚕食,大片国土沦丧。

百年耻辱,刻骨铭心,甲午之败,不仅宣告了晚清的洋务运动彻底破产,更暴露出帝国根基已经千疮百孔。

在内忧外患、四面楚歌的绝境中,这个山河破碎的古老帝国,就连最后的回天之力也付诸东流,然而问题的症结到底在哪里?

【天堂夜未眠照黑暗】

甲午战争后,李鸿章虽然看似成为名副其实的甲午“罪臣”,“卖国贼”的骂名也如影随形。

但作为一个政治家,李鸿章的眼光毕竟高于常人,在外患迫在眉睫的危急关头,他不得不采取一系列外交手段,试图挽救大清王朝的颓势。

其中最为人诟病的,就是签订了那本丧权辱国的《中俄密约》,1896年,李鸿章以谒见沙俄新皇尼古拉二世加冕大典的名义,秘密前往圣彼得堡。

沙皇政府早就对中国的东北虎视眈眈,但碍于英日的牵制,迟迟不敢越雷池一步,这次,他们抓住机会,一举从李鸿章手中骗得了修筑“中东铁路”的特权。

《中俄密约》的签订,引狼入室,把东北三省拱手相让,李鸿章原本希望借俄国之力来牵制日本,殊不知这只会加速大清的灭亡。

他愤懑不平地表示:“俄援既不可恃,日祸愈无可解,我中华危在旦夕矣!”然而木已成舟,覆水难收。

更为讽刺的是,《中俄密约》非但没能换来沙俄的支持,反而助长了帝国主义的瓜分狂潮。

英、法、德、日等国一拥而上,分别在九龙、广州湾、山东胶州湾和台湾获得了“租借地”,将肥沃富庶的中国大地视为任人宰割的“唐僧肉”,至此,大清帝国完全沦为半殖民地社会。

而李鸿章此时也才幡然醒悟:“国际上没有外交,全在自己立地,譬如交友,彼此皆有相当的资格,若自己一无地位,专欲仰仗他人帮忙,即有七口八舌,亦复无济于事!”

于是,这个中国近代化的先行者和倡导者,终于成了历史的罪人,内忧外患压顶,山河破碎,神州陆沉。

究其原因,洋务运动留下的只是表面文章,清王朝的统治根基和社会矛盾从未得到解决,李鸿章在内的洋务派官僚,也没能以变革的勇气去触碰体制的利益藩篱。

毋庸讳言,多年的对外妥协,也难辞其咎,在李鸿章的签字下,中国先后被迫与列强缔结了一系列不平等条约:《天津条约》、《北京条约》、《伊犁条约》、《中法新约》、《马关条约》等等,丧权辱国,留下了被动挨打的千古骂名。

【结语】

李鸿章的悲剧,既是时代的悲剧,也有个人难辞其咎之处,身处晚清王朝的权力核心,他虽然位高权重,却只能无力地看着国运衰微,最后郁郁不得志地黯然离世。

他所做的一切努力,终究敌不过时代巨轮碾压之下,山河破碎,江山崩塌,如今,我们回首这百年屈辱的往事,李鸿章的一声“灭此国”仍在耳畔回响。

【参考信源】

梁启超 著 《李鸿章传》

澎湃新闻 2021-09-01 《年少不知李鸿章,年老方知真中堂?我们是否错怪了他》

康有为 《上清帝第一书》