在对抗日战争战略相持阶段的认定上,一般都认为,武汉、广州会战的结束是抗日战争战略防御阶段向战略相持阶段的转折点。

其实,这个观点是我们事后总结出来的。

如果站在当事人视角看的话,任何人都不敢保证,在武汉会战结束的1938年10月份以后,日军就不会再对我们发起大规模战略进攻了,战略相持阶段就自然来临了。

同样,当时的毛主席也不能事前断定,武汉会战结束就是战略相持阶段到来的标志。他老人家在《论持久战》里曾说过:

三个阶段的具体情况不能预断……客观现实的行程将是异常丰富和曲折变化的,谁也不能造出一本中日战争的“流年”来;

有朋友可能要问了,对战略相持阶段到来的准确界定有那么重要吗?反正我们只要坚持抗战到底就行了,何必分什么阶段呢?

这个很重要,对抗日战争三个阶段的准确判定,有助于我们分析各个时期敌我实力的对比变化,进而制定正确的方针政策,采取正确的战略战术来应对,否则是要吃大亏的。

比如,国民党军在1939年年末对日寇发动的冬季攻势,就是因为老蒋对抗战三阶段的认识模糊不清,误把当前战略相持阶段,当做可以对鬼子展开致命一击的反攻阶段已经来临,就动员60万大军对鬼子展开大反攻。最后战绩平平不说,还被鬼子打出心理阴影。

关于老蒋在1939年发动的冬季攻势,我们以后再详细介绍。

本篇,我们主要想聊一聊在抗日战争由战略防御向战略相持阶段过渡的这段时间(具体就是武汉会战结束至1939年的9月份),毛主席结合复杂的国内外形势,对战略相持阶段的动态分析过程。

从中,我们也可以更具体的体会到,他老人家在运用马列主义基本原理指导中国革命的过程中,所体现出来的大智慧。

一、毛主席对战略相持阶段的第一次判断:从战略防御到战略相持的过渡时期

一、毛主席对战略相持阶段的第一次判断:从战略防御到战略相持的过渡时期接上文:。

上文,我们主要从汪精卫的性格特征,对权力的无限渴望,以及在和老蒋的争斗中屡屡败北入手,分析了汪精卫为什么最终会当汉奸。

最后,我们又分析了汪精卫投敌叛国给抗战事业造成的巨大危害。最直观的表现就是伪军数量的急剧攀升,我国各地的伪军总数由1938年时的8万来人上升到1939年的15万人。到1940年汪伪政府成立后,更是上升到破天荒的40万人。

汪精卫当汉奸的恶劣影响,给我们的抗战事业带来重大变数。虽然毛主席在《论持久战》里已经预见到了这一点:

这将是中国很痛苦的时期,经济困难和汉奸捣乱将是两个很大的问题。敌人将大肆破坏中国统一战线,一切敌之占领地的汉奸组织将合流组成所谓“统一政府”。

但他老人家却没想到,汪精卫当汉奸带来的影响会如此恶劣。

所以,毛主席当时并没有认定1938年10月的武汉、广州会战结束为战略相持阶段的开始。

除此之外,还有一点就是在武汉、广州会战结束后,日本的战争动员能力并没有达到毛主席在《论持久战》里对其极限暴兵程度的预计。

在《论持久战》里面有一段容易被人们忽视,却非常重要的论断。下面一边介绍,一边分析:

(三六)第一阶段(指战略防御阶段),现在还未完结。敌之企图是攻占广州、武汉、兰州三点,并把三点联系起来。

这表明,按毛主席的预测,日军的最终目标是攻占武汉、广州和兰州三点。

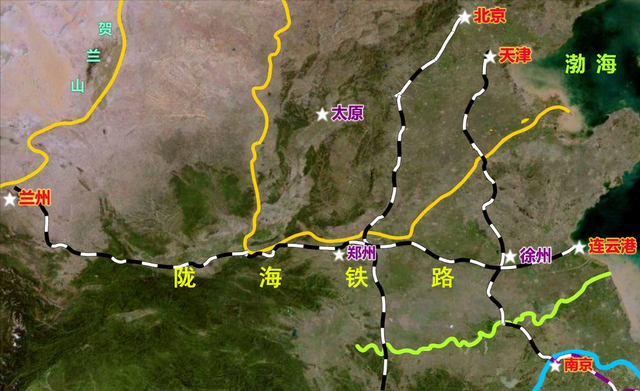

我们如果联系抗日战争就是铁道上的战争来看的话,就会明白鬼子的最终目标是控制我国当时纵贯东西南北的几条主要铁路干线:

平汉铁路(北京—武汉—广州),津浦铁路(天津—浦口—上海),陇海铁路(兰州—西安—郑州—连云港)。如下图

事实上,整个八年抗战下来,鬼子确实打通了平汉铁路和津浦铁路,但陇海铁路只打通了一半,打到郑州就再也前进不了了。

并且,毛主席还预测出鬼子要实现上述野心付出的代价:至少动员50个师团,150万兵力,花费军费100亿日元以上。

敌欲达此目的,至少出五十个师团,约一百五十万兵员,时间一年半至两年,用费将在一百万万日元以上。

随后,毛主席还指出了这样做会给鬼子带来的严重后果:

敌人如此深入,其困难是非常之大的,其后果将不堪设想。至欲完全占领粤汉铁路和西兰公路,将经历非常危险的战争,未必尽能达其企图。

事实上,小日本远没有毛主席预计的那么牛逼。

武汉会战结束后,日本军费支出总额是80亿日元,相当于日本历史上四次对外战争:甲午战争、日俄战争、一次世界大战和九一八事变军费总额的1.63倍,已经达到鬼子财力极限了。

兵力方面:武汉会战结束以后,侵华日军已达32个师团约90万人左右,日本国内此时只留下了一个师团。就是那个被鬼子自诩为第一精锐,却从没上过战场的近卫师团。

而分布在中国的32个师团里,有8个在东北,12个在华北,10个在华中,2个在华南。虽然离毛主席预计的50个师团还差得远呢?但这已经达到鬼子的暴兵极限了。

我们知道,毛主席在思考和解决问题时,有一个好习惯。就是把解决问题的困难往最难处想,做最坏的打算,但在实际执行中,则力争采用最佳的解决方案,争取最好的结果。

最著名的就是老人家关于解放战争的预测了,毛主席原本预计是在5年内打倒国民党反动派的,结果只用了三年时间就解放了全中国。

武汉会战刚刚结束的时候,按毛主席的估算,日军还没有达到极限暴兵的程度,所以还不能立即宣布抗战已进入战略相持阶段了。

从这里也能看出,毛主席确实是神一般的伟人,他老人家虽然不能造出一本中日战争的“流年”来,但他却预见到了鬼子兵力、财力的动员极限。

基于以上分析,毛主席对当时形势做出的判断是:

“目前的抗战,正处在抗日持久战第一阶段转到第二阶段的过渡时期。

随后,毛主席指出这一阶段的任务是:

动员全国民众,齐心一致,绝不动摇地坚持战争,把统一战线扩大和巩固起来,排除一切悲观主义和妥协论,提倡艰苦斗争,熬过这一段艰难的路程。

当然了,这里面还有一个重要前提,就是我们内部不能分裂,不能破坏统一战线。

在抗战初期,老蒋的抗日积极性还是比较高的,国共两党关系也比较融洽,所以毛主席给予老蒋很高的评价:

“蒋委员长与全国人民不动摇的坚持抗战,国共合作及民族统一战线的进步……敌后游击战争和抗日根据地的发展……这些因素将使我国更加团结与进步,迫使敌人停止战略进攻,使战争进入敌我相持阶段”。

果然,三个月后,由于日军没有再发动大的军事行动,国内相对平静,使毛主席加深了自己的判断:

去年十月我们估计到,武汉、广州失守后我们将更加困难,同时更加进步……现在已证明它的正确

二、国内外局势的重大变化,给战略相持阶段产生巨大的不确定性

二、国内外局势的重大变化,给战略相持阶段产生巨大的不确定性但是,不久之后,国内国际形势却发生了重大逆转,促使毛主席不得不重新思考战略相持阶段何时到来这一问题:

国内形势方面:

1939年1月下旬,国民党召开了五届五中全会,老蒋在会上阐述了“抗战到底”的含义:

“抗战到底的意义,是恢复七七事变以前的状态;中日问题的解决办法,在于召集太平洋会议”。

感情在老蒋眼里,我们只要恢复了宋朝的领土就算胜利了,那“幽云十六州”以北的东三省和内蒙古就都不要了。老蒋的这一表态让毛主席大失所望。

这次全会还确定了“防共、限共、溶共”的方针,设立了“防共委员会”。会后还出台了《限制异党活动办法》等反共文件。

老蒋国民党的倒行逆施引起了毛主席的警觉,但也让毛主席有点困惑,毛主席的困惑在于:

现在大敌当前,日军并没有停下侵略步伐。你老蒋那么心急火燎的要限制异党活动,就不怕没有华北敌后战场对日军的牵制,日军华北方面军多出来的那几十万人马,还能让你那么安稳的待在重庆?他们还不得把你赶倒青藏高原上啊?

下面,我们再聊聊国际方面的形势,或许就解答了毛主席的困惑。

国际形势反面:

1938年是一个漫长的年份,那一年是我国农历上的戊寅年,正好是个闰七月,一年居然有破天荒的384天。这一年是鬼子发动侵华战争以来打得最猛的一年,不到一年时间就打下我们大半国土。

同时,这一年的国际局势也不太平。

熟悉二战史的朋友应该知道,这时候最大的国际形势,就是绥靖主义在英法等资本主义国家大行其道。他们为了维护既得利益,避免战争,不断以牺牲弱小国家的利益来满足侵略者的野心。

1938年3月11日,万里之外的欧洲,小胡子希特勒在奥地利纳粹分子的帮助下,兵不血刃的占领了奥地利。英法列强害怕引火烧身,只能对小胡子的这一行为听之任之。

意气风发的小胡子

1938年9月,英、法两国首脑又和小胡子在德国慕尼黑开会。他们在捷克斯洛伐克代表不在场的情况下,就强行把人家的苏台德地区割让给德国,以满足小胡子的侵略野心。这就是“慕尼黑阴谋”。

更可怕的是,这股绥靖主义的歪风邪气此时正在向亚太地区蔓延。

1939年初的时候,英法两国在欧洲应付完小胡子后,就计划召开一次太平洋国际会议来解决中日冲突。就是老蒋在五届五中全会上说的那个太平洋会议。

这个太平洋会议说白了就是亚太版的慕尼黑阴谋。

其实质就是英法美列强计划在亚太地区对日本采取绥靖政策。通过诱使老蒋国民政府与日本“议和”,以牺牲中国利益来遏制鬼子侵略势头,确保自己在亚太的利益不受损害。同时诱使鬼子把进攻矛头指向苏联。

也就是说,这些所谓的民主国家在西方则是想把希特勒这股“祸水东引”,在东方则是把小鬼子这股“祸水西引”,让这两股祸水一起去祸害苏联,然后他们坐山观虎斗。

如果真是这样的话,那么英法美这几根搅屎棍就比日本鬼子更加可怕了。按照老蒋在国民党五届五中全会上的尿性,只要鬼子退出山海关,就算抗战到底了。

那么,现在的英法极有可能在这上面做文章,比如以承认伪满洲国,内蒙古自治,华北自治等手段逼迫老蒋与鬼子议和。一旦议和成功,那么在法理上,这些地方可就永远收不回来了。

由于当时延安的交通和通讯状况比较落后,毛主席当时对英法计划拉上老蒋去开太平洋会议的内幕不是很清楚。直到1939年5月30日,共产国际发来一封电报:

中国党目前面临的最大危险,是国民党妥协投降的可能性,这些情况是英美法在远东极力推行妥协政策,试图造成一种新慕尼黑协定的结果,其中包含重大阴谋,反共很可能是国民党投降的准备。

伟人就是伟人,共产国际的一封电报,让毛主席瞬间明白了一切,之前对老蒋在五届五中全会上言论产生的疑惑,都得到了合理解释:

买办就是买办,江山易改、本性难移,老蒋国民政府的买办属性决定了他时刻要与外国主子保持一致。外国主子想让你与鬼子议和,你就不得不照做,即使破坏统一战线也在所不惜。

而中国共产党是一贯主张坚决抗战、反对妥协的,所以他就要反对共产党。

“反共是准备投降工作的最重要的组成部分”

三、毛主席对战略相持阶段的第二个判断:“较过去的战略退却更加严重"

三、毛主席对战略相持阶段的第二个判断:“较过去的战略退却更加严重"于是,毛主席对一系列问题的看法发生了改变,认为当前已经不是战略防御到战略相持的过渡时期了。1939年6月7日,中共中央下发《关于反对投降危险的指示》,认为:

“目前最大的危险就是国民党投降的可能,新的慕尼黑的可能。”

6月10日,毛主席在延安又作了《反投降提纲》的报告并指出:

“目前形势的特点在于:国民党投降的可能已成为最大的危险,其反共活动则是准备投降的步骤。”

“鹬蚌相持,渔人得利——这就是英法美帝国主义的现实政策。

英法美对国民党施压,是国民党投降危险的第二个因素。

也就是说,在当时就不只是汪精卫当汉奸和日本鬼子政治诱降在起反动作用了。英法美等标榜“民主、自由”的资本主义国家推行的绥靖政策,极有可能迫使老蒋也走上投降的道路。

毛主席也改变了对英法美国家的看法,不再认为这些所谓的“民主灯塔”会对我们的抗战有什么帮助,也不再有民主国家和法西斯国家之分,他们都是帝国主义野心狼。

帝国主义的本质就是掠夺,英法美对侵略战争的放任态度,目的就是从中渔利,新的慕尼黑危险正在形成。

慕尼黑会议上四大强盗

毛主席进一步解释说:

日本正在组织两支战略同盟军:一支是国际投降主义者(英法美),一支是中国投降主义者(国民党),前者包围中国外部,后者迂回中国内部。在没打退这两支日本同盟军以前,就没有什么相持阶段。

因此,在新的国内外形势下,毛主席改变了之前的判断,认为战略相持阶段远未到来,并且认为目前的局势:

“较过去的战略退却更加严重”。

基于上面分析,毛主席对我们的抗战前途又做了重新估计,认为今后可能会出现三种情况:

一是“大部抗战,小部投降的相持阶段”;

二是“大部投降,小部抗战的相持阶段”,共产党和一切不愿投降的人继续抗战,巩固敌后根据地,亦能与敌相持,如同过去红军一样;

三是“由小部再到大部的相持阶段”,这是一个发展的过程。

并且,毛主席还对这三种情况出现时,我党应该怎么办指明了方向:

“我们力争第一种相持局面。不得已再是第二种,且其前途还有第三种。

“如果发生了大部叛变的事情,那么别处都黑暗了,就剩下了华北,华北虽是小部相持,但它成了唯一的抗日军,也就取得了战略相持的意义。

小部相持经过三年五年的发展,唤醒人民,吸引友军,就会形成新的大的抗日阵线。

“大半边天都黑了,剩下共产党抗日,我们也要干下去,也能干下去的。”

从这些讲话中,我们可以感受到作为一个伟大的马克思主义者,中国人民的“大救星”,他老人家在抗战形势最艰难的时刻,所表现出来的英雄气概和必胜信念。

即使“大半边天都黑了,剩下共产党抗日,我们也要干下去,也能干下去的”。这需要何等的气魄?何等的胆识?才能说出如此气吞万里如虎的话来?

毛主席在这期间的一系列论述非常重要,却常常被人们忽视。这说明他老人家已经对抗战前途做了最坏的打算,做好了由中国共产党独立领导中国人民彻底打败日本帝国主义的准备。

但他老人家也要争取最佳的结果,尽一切努力争取老蒋,帮国民党克服反共降日倾向。

“共产党目前的中心任务,在于尽一切努力争取时局的好转,即转向国民党进一步联苏联共抗战的局面,克服亲英反共降日的局面”。

此后,按照毛主席的指示,我党向全国人民发出了“坚持抗战,反对投降;坚持团结,反对分裂;坚持进步,反对倒退”的响亮号召,开展了声势浩大的反对妥协投降和反对东方慕尼黑阴谋的活动。

四、毛主席对战略相持阶段的第三个判断:“相持阶段已经到来"

四、毛主席对战略相持阶段的第三个判断:“相持阶段已经到来"但是,过了一个多月,毛主席对战略相持阶段的判断又发生了重大变化。

1939年9月1日,毛主席在对《新华日报》记者的谈话中指出:

“在新的国际环境中,在日本更加困难和我国绝不妥协的条件之下,我国的战略退却阶段便已结束,而战略相持阶段便已到来。”

9月16日,在回答国统区记者的提问中,毛主席又作了进一步的解释:

“先生们提到抗战的相持阶段是否到来的问题。我认为,相持阶段是有条件的到来了。就是说,在国际新形势之下,在日本更加困难和我国绝不妥协的条件之下,可以说已经到来了。”

为什么仅仅过了一个多月,毛主席对战略相持阶段的认识发生了如此大的变化?

熟悉二战史的朋友应该对1939年9月1日,这个特殊的日子不陌生吧。

这一天,万里之外的欧洲战场,纳粹德国以150万人的强大兵力,在2000架飞机和2800辆坦克的掩护下,悍然向波兰发起“闪击战”。

随后,英法两国立即发出警告:限定德军必须在48小时内撤出波兰领土。但小胡子元首却把英法的警告当放屁。于是,英法两国被迫于9月3日向德国宣战,第二次世界大战全面爆发。

二战的全面爆发,标志着英法长期以来推行的绥靖政策的彻底破产,也标志着他们企图在欧洲“祸水东引”和在亚太“祸水西引”的阴谋彻底破产。

既然老大英法都向轴心国集团宣战了,那么这就断绝了他们的小弟,我们的蒋委员长和日本鬼子媾和的念想。这一国际形势的重大变化也让毛主席感到欣慰。

还有一个让毛主席感到欣慰的变化是,前不久的1939年8月23日,苏联与纳粹德国签订了《苏德互不侵犯条约》。这一条约也引起了毛主席的重视,毛主席认为:

“苏德互不侵犯条约是苏联社会主义力量增长和苏联政府坚持和平政策的结果”。

这个协定打破了英法挑动苏德战争的阴谋,打破了德意日对苏联的包围。

在东方,则打击了日本,援助了中国,增强了中国抗战派的地位,打击了中国的投降派,

接下来让我不得不叹服的是,毛主席对国内外局势的预判能力简直神一般的存在。

因为短短一周后的1939年的9月9日,国民党在重庆又召开了一次国民参政会。

这次会议让人倍感意外地通过了一个《请政府定期召集国民大会实行宪政决议案》,老蒋不但接受了这个议案,而且指定了必须要有共产党人来参加国民参政会的制宪工作。

前不久还吵吵的要限制异党活动,现在却要让异党来参加自己的制宪工作,我也是醉了。

当然,这也是我们委员长进步的表现。这次会议还通过了《声讨汪逆否认一切汉奸组织案》,并发表了《讨汪通电》,表明我们的委员长也确实是要坚持抗战的。

对于老蒋的进步表现,毛主席也给予了充分肯定。

紧跟着又有一个好消息传来。1939年11月23日,参加国民参政会的三党三派联合起来,在重庆发起成立了一个“统一建国同志会”,并声明为实行民主宪政,坚持团结抗战而努力。

这些事件使毛主席坚信,全国的进步力量在不断增长,只要我们努力争取,时局的好转是完全可以实现的。

后来,中共中央在《关于目前时局与党的任务的决定》中,再次肯定了毛主席关于战略相持阶段的判断,指出:

“目前国内时局的特点是在敌我战略相持阶段中”。

从此,党中央和毛主席对战略相持阶段的科学判断就确立了下来,再也没有变过。

五、战略相持阶段的到来是以毛主席为代表的中国共产党努力争取的结果

关于抗战,一般认为,1941年是我们的抗战形势最严峻的一年。

因为那一年正是轴心国集团最高光的时刻。纳粹德国在横扫西欧后,又发动了“巴巴罗莎”行动,打得苏联差点亡国;日本鬼子在发动太平洋战争后,半年时间就横扫了整个东南亚;他们在正面战场打得老蒋怀疑人生的同时,也给我们的敌后战场带来空前的压力。

但照我们的分析看,其实1938年底至1939年9月的这段时间,才是抗战形势最严峻的时刻。

因为这是我们对国际局势走向判断最困难的时期,一切都充满了不确定性,谁也说不准中国和日本将来会分属那个阵营。世界局势的不明朗让我们很难做出正确的选边站队选择。

这一时期最危险的,反而是那些自诩为“民主灯塔”的英法美国家推行的绥靖政策。

如果不是毛主席以他洞穿千的战略预判能力,透过纷繁复杂的国内外乱象,做出三次对顺应形势发展的科学判断外,真不知道我们的国运该怎么走了?

如果不是毛主席及时做出了“较过去的战略退却更加严重"的科学判断,并向国民党发出“坚持抗战,反对投降;坚持团结,反对分裂;坚持进步,反对倒退”号召的话。

那么,老蒋国民政府极有可能在第二次世界大战爆发前就听了英美主子的话,与日本鬼子实现秘密媾和。那样对我们抗战事业的打击将是灾难性的。

好在我们有毛主席,在中华民族最艰难的时刻发挥了定海神针的作用。

不管形势如何演变,以毛主席为代表的共产党人自始至终坚持了抗战到底的坚决立场。

不管英法美在国际上如何上蹿下跳,坑蒙拐骗,毛主席都断定他们最终必然会因为机关算尽而误了卿卿性命,算到最后就是搬起石头砸自己的脚,自己反而最先遭到侵略者的反噬。

一类是法西斯国家,另一类则是民主国家。这两类国家的矛盾一天天尖锐化起来。欧洲战争迟早是要爆发的。

从这个意义上来说,抗日战争战略相持阶段与其说是武汉、广州会战结束后,因为日本鬼子达到极限暴兵而自动到来的,不如说是以毛主席为代表的中国共产党努力争取的结果。

毛主席对战略相持阶段认识的发展变化,充分体现了我党坚持抗战、坚持团结、坚持进步的时代要求,体现了我党为争取时局好转的不懈努力和对未来抗战必胜的坚定信心,这是我们能够坚持到底并取得最后胜利的关键所在。