八路军129师究竟有多牛?抗战中歼敌42万余人,当之无愧的主力师

1937年全面抗战爆发,八路军三大主力师之一的129师在刘伯承、徐向前的率领下,开赴华北战场。这支由红四方面军精锐和陕北红军组建而成的部队,在太行山区创造了令人惊叹的战绩。从夜袭阳明堡机场到香城固伏击战,从反"扫荡"到苏亭战斗,129师以灵活机动的战术、顽强不屈的作风,成为了侵华日军的噩梦。整个抗战期间,129师共歼敌42万余人,解放县城109座,书写了中国共产党领导下人民军队的辉煌战史。他们用血与火铸就的战功,让太行山区成为了日军难以逾越的"虎穴",为中国抗战胜利做出了不可磨灭的贡献。

铁血雄师 太行锋芒

1937年7月,卢沟桥事变爆发,日本帝国主义全面发动侵华战争。面对国难当头,中国共产党积极响应全民族抗战号召,促成国共合作的局面。

在这个历史性时刻,陕北地区的工农红军正式改编为国民革命军第八路军。这支新型人民军队虽然只有三个师的规模,但每一个师都是精锐中的精锐。

115师、120师和129师,这三个主力师成为了八路军的中坚力量。其中129师的特殊之处在于,它是由经历过长征的红四方面军精锐和陕北红军的骨干力量共同组建而成。

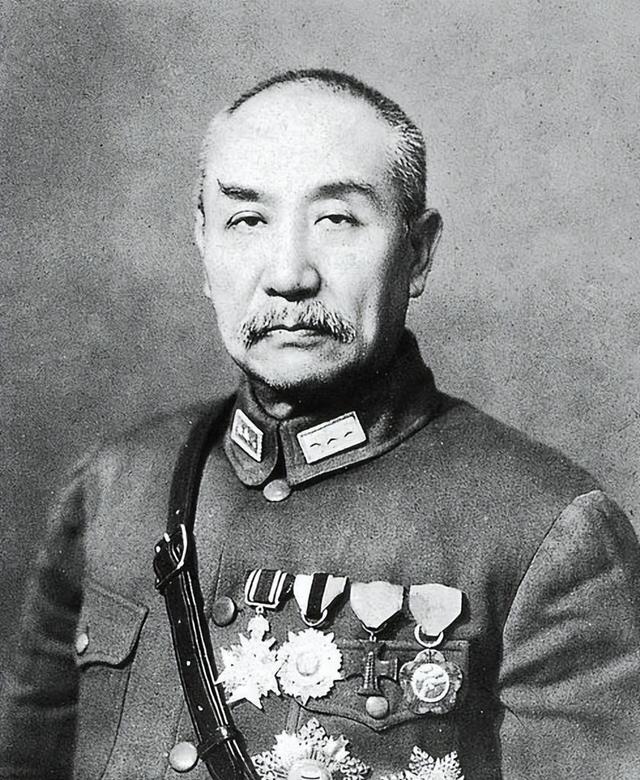

这支部队的两位主要指挥官——师长刘伯承和副师长徐向前,都是久经沙场的军事家。刘伯承出身四川农民,年轻时就投身革命,在军事指挥上以灵活机动著称。徐向前则是黄埔军校的高材生,在红军时期就展现出卓越的军事才能。

当时的129师并不是一支装备精良的部队,他们的武器大多是缴获国民党军队的老式装备。但是这支部队有着独特的优势:战士们都是身经百战的老兵,他们爬过雪山,走过草地,在艰苦的环境中磨练出了坚韧的意志。

129师的成立恰逢其时,他们的使命就是打击日本侵略者。在华北战场日益吃紧的情况下,八路军总部决定派遣三个主力师开赴山西前线,配合阎锡山的第二战区作战。

为了适应新的作战环境,129师在出发前进行了严格的训练。他们要面对的是装备精良的日本军队,这需要他们掌握新的战术。山地战、游击战、运动战等多种作战方式都被纳入训练内容。

129师的指挥部设在太行山区,这里险峻的地形为他们提供了天然的战略优势。刘伯承和徐向前深知,要打败优势装备的日军,就必须充分利用地形优势,采取灵活多变的战术。

在部队整编完成后,129师很快就投入到实战中。他们采取的战术是:避实就虚,寻找战机,集中优势兵力打击敌人的薄弱环节。这种作战方式不仅让日军防不胜防,还为后来的抗日战争积累了宝贵经验。

在太行山区,129师逐渐摸索出一套独特的作战体系。他们白天隐蔽在山区,夜间则开展突袭行动。这种战术充分发挥了八路军熟悉地形、动作灵活的优势,也为日后的辉煌战绩打下了坚实基础。

初战告捷 太行显锋芒

1937年10月,日军在山西战场发动新一轮攻势。他们的目标直指太原,企图通过雁门关、茹月口一线突破晋北防线。

在这个危急时刻,129师接到命令赶赴忻口战场。刘伯承当即命令385旅769团,由团长陈锡联带领,绕至敌军侧后方的代县一带,寻找战机打击敌人。

769团按照命令,迅速运动到代县的苏郎口村。这个村子紧邻滹沱河,距离忻口战场仅有五十公里,位置十分重要。

在苏郎口村,769团的战士们每天都能看到日军飞机在头顶盘旋。陈锡联凭借丰富的作战经验,很快发现了日军战机活动的规律,判断附近必定有一个日军野战机场。

通过侦查,我军在河对岸约五公里处发现了日军的野战机场。机场内停放着24架战机,守备力量是一个日军联队和一个机场守备队。

日军的部署出现了致命弱点:联队主力驻扎在阳明堡镇内,而机场位于镇子外围。机场内仅有200余名守备人员和20多名飞行员,防御力量十分薄弱。

更令人意外的是,日军将机场的守备力量全部集中在北端,而存放战机的东南面几乎毫无防备。这种轻敌的态度为我军创造了绝佳的进攻机会。

陈锡联当即制定了周密的夜袭计划:一个营作为突击队直插机场,一个营负责切断机场与阳明堡镇之间的联系,另一个营作为预备队随时准备增援。

夜幕降临后,769团的战士们悄无声息地向机场逼近。突击队利用东南面的防御空虚,迅速突入机场腹地。

战斗异常激烈但持续时间很短,仅用二十分钟就结束了战斗。突击队歼灭了机场守备队百余人,摧毁了全部日军战机。

这次夜袭战的胜利不仅打掉了日军的一个重要空军基地,更重要的是打击了日军的嚣张气焰。阳明堡战斗作为继平型关大捷之后的又一次胜利,极大地鼓舞了全军士气。

刘伯承在得知战果后,立即向全师通报这一振奋人心的消息。这场胜利标志着129师在太行山区的抗日战争中正式亮出了锋芒。

从此以后,129师在太行山区开创了一系列以少胜多、以弱胜强的战例。他们采用灵活多变的战术,充分利用地形优势,频频给日军以沉重打击。

阳明堡战斗的胜利,为129师后续的反"扫荡"战斗积累了宝贵经验。这种出其不意的夜袭战术,成为了八路军打击敌人的重要手段之一。

运筹帷幄 智破扫荡战

1939年春,日军对太行山区发动了大规模"扫荡"。他们投入了数万兵力,妄图一举摧毁八路军在太行山区的抗日根据地。

面对这场空前的军事压力,129师临时指挥官陈赓果断采取了"分散防御,集中打击"的战术。他下令各部队化整为零,隐蔽于山区各处,伺机歼敌。

在这场反"扫荡"战斗中,香城固伏击战堪称经典。当时日军一个联队沿着太行山东麓的公路北进,企图切断八路军的退路。

陈赓通过侦察发现,日军行军队形松散,警戒不严。他立即调集三个团的兵力,在香城固一带设下伏击圈。

地形是这场伏击战的关键。香城固位于两座大山之间的狭长地带,公路穿行其中,形成了一个天然的伏击场所。

部队按照预定方案,分成三个梯队埋伏。第一梯队负责阻击敌军先头部队,第二梯队担任主攻,第三梯队切断敌军退路。

当日军主力进入伏击圈后,我军突然发起攻击。打头的日军小队还没反应过来,就被全歼在路口。

战斗进行得异常顺利,日军陷入了被动挨打的局面。他们的增援部队试图突围,却被早已埋伏的第三梯队死死挡住。

这场战斗持续了整整一天,最终歼敌600余人,缴获大量武器弹药。香城固伏击战的胜利,沉重打击了日军的嚣张气焰。

这场胜利之后,129师总结出了一套完整的反"扫荡"战术。他们采取"以运动对运动,以分散对集中,以集中对分散"的灵活战术。

当敌人分散时,我军就集中优势兵力各个歼灭。当敌人集中时,我军就分散游击,消耗敌人有生力量。

这种战术被证明极为有效。在随后的反"扫荡"战斗中,129师屡建战功,多次重创日军精锐部队。

他们不仅保住了太行山区的抗日根据地,还把战场向外扩展,建立起更大的抗日基地。日军投入了大量兵力,却始终无法消灭这支让他们头疼的部队。

在陈赓的指挥下,129师创造性地运用游击战术,把太行山区变成了日军的"死亡之地"。他们利用熟悉的地形,采取灵活机动的战术,让日军处处受制。

这种反"扫荡"的成功经验,很快在八路军其他部队中推广开来。129师的战术创新,为整个抗日战争的胜利做出了重要贡献。

决战苏亭 百战铸辉煌

1944年冬,日军为报复八路军的频繁袭扰,调集重兵进攻太行山区。一场空前的大决战在苏亭地区展开。

日军投入了一个师团的主力,配备了大量重炮和装甲车辆。他们试图通过这场战役,一举摧毁129师的主力。

面对强大的敌人,129师师长刘伯承采取了诱敌深入的战术。他命令部队有计划地后撤,将日军引入预设战场。

苏亭地区地形复杂,山高路陡,是典型的太行山地形。刘伯承充分利用这一地理优势,在各个关键位置部署了伏击部队。

日军果然中计,他们追击八路军的部队一直深入到苏亭腹地。在这里,等待他们的是129师精心布置的包围圈。

战斗在一个寒冷的早晨打响。我军各个阵地同时开火,打得日军措手不及。他们的重炮和装甲车在山地地形中难以发挥作用。

这场战斗持续了三天三夜。日军多次组织突围,都被我军顽强击退。在山地战场上,129师展现出了超强的战斗力。

战斗进行到第四天,日军已经弹尽粮绝。他们试图突围的最后一次冲锋,被我军主力部队当场击溃。

这场战斗的战果极其辉煌:歼灭日军3000余人,缴获大量武器装备。苏亭战斗成为了129师抗战史上最辉煌的胜仗之一。

更重要的是,这场胜利彻底打破了日军不可战胜的神话。在装备悬殊的情况下,129师依然能够打赢这样规模的战役。

苏亭战斗之后,129师的威名远扬。日军在太行山区的活动明显减少,他们不得不承认这支部队的强大实力。

到抗战结束时,129师的战绩令人惊叹:共歼敌42万余人,解放县城109座。这支铁血劲旅用实际行动证明了自己的实力。

这些辉煌战绩的取得,离不开129师独特的战术创新。他们把游击战和运动战完美结合,创造出了适合太行山区的作战方式。

在整个抗日战争中,129师始终保持着旺盛的战斗力。他们不仅创造了以少胜多的战例,还培养了大批优秀的军事指挥员。

这支部队后来成为解放战争中的主力之一,为新中国的建立立下了汗马功劳。129师的战斗历程,成为了中国人民解放军光荣传统的重要组成部分。

这些战斗经验被总结提炼,成为了人民军队宝贵的战争遗产。他们用鲜血和生命铸就的战功,永远铭刻在中国军事史上。