引言:

1936年,陕北延安,一场耐人寻味的偶遇让人们见证了一段特殊的红军历史。当时年仅十岁的向轩,因送信任务被儿童团拦下。面对质疑,这个瘦小的身影坚称自己是位经历过长征的红军战士。正当争执不下之际,路过的毛主席好奇地询问:"你这么小就参加了红军,有谁能证明?"向轩抬头挺胸,掷地有声地回答:"我大舅——贺龙!"这个出人意料的答案背后,藏着一个令人动容的故事:一个从七岁就开始追随红军的孩子,如何在战火纷飞中完成了令人难以置信的长征壮举,又是怎样在革命队伍中茁壮成长的传奇经历。

文章大纲:

一、血脉相连的革命情

向轩的家世:贺龙之妹贺满姑之子

幼年遭遇:母亲惨死、贺英抚养

七岁命运转折:贺英牺牲、千里寻亲找到贺龙

二、随军长征的红色少年

贺龙的艰难抉择:带侄儿上征程

八岁童子的长征经历:

骑骡溅水受惩戒

河边钓鱼偷土豆

舅侄情深的教育时刻

三、延安相遇的历史瞬间

十岁送信被盘查

与毛主席的对话

以贺龙为证的身份认证

四、革命接班人的成长历程

在陕北的学习生活

抗日战争时期:

研制改良土炮

创造"飞雷炮"

投身抗日前线

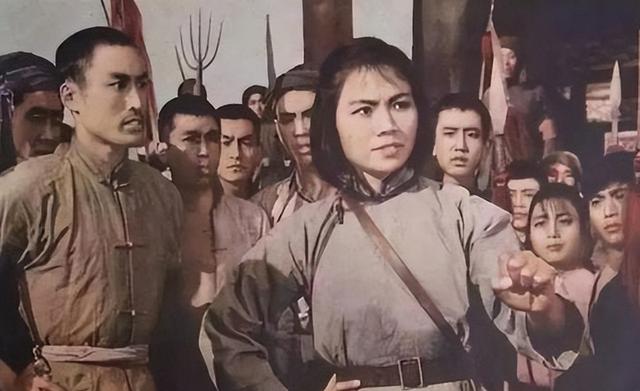

1936年,十岁孩童自称走过长征,毛主席问谁能证明,他回答:贺龙

1936年,陕北延安,一场耐人寻味的偶遇让人们见证了一段特殊的红军历史。当时年仅十岁的向轩,因送信任务被儿童团拦下。面对质疑,这个瘦小的身影坚称自己是位经历过长征的红军战士。正当争执不下之际,路过的毛主席好奇地询问:"你这么小就参加了红军,有谁能证明?"向轩抬头挺胸,掷地有声地回答:"我大舅——贺龙!"这个出人意料的答案背后,藏着一个令人动容的故事:一个从七岁就开始追随红军的孩子,如何在战火纷飞中完成了令人难以置信的长征壮举,又是怎样在革命队伍中茁壮成长的传奇经历。

革命血脉 代代相传

二十世纪三十年代的中国,军阀混战,民不聊生。贺龙的妹妹贺满姑在那个动荡的年代生下了向轩。

贺满姑因参与革命活动被捕入狱,年仅一岁的向轩也被关进了监狱。在黑暗潮湿的牢房里,没有充足的食物和水,年幼的向轩饱受折磨。

贺英费尽心力筹集资金,终于将向轩和其他兄弟姐妹救出。然而命运弄人,贺满姑却被推上了刑场,在向轩幼小的生命中留下了永远无法愈合的伤痕。

贺英将向轩视如己出,带在身边悉心照料。1933年,国民党军队对红军展开围剿,贺英带领部队撤退至湖北鹤峰。

那是个令人心碎的夜晚,敌人的枪声打破了洞长湾的宁静。贺英在激烈的交火中腿部中弹,她将手枪塞进向轩手中,让这个七岁的孩子独自逃往贵州寻找贺龙。

没有人知道向轩是如何完成这段艰难的跋涉。当他终于在贵州山区找到贺龙时,小小的身体布满了伤痕,衣衫褴褛,却紧紧攥着那把象征着革命信仰的手枪。

贺龙看着这个失去了母亲和养母的侄儿,内心翻涌着难以平复的悲痛。在那个年代,革命的火种往往需要用鲜血来浇灌,一代又一代的革命者前仆后继。

向轩就这样留在了贺龙身边。贺龙用红军的纪律约束他,教导他如何成为一名真正的革命战士。在这位叱咤风云的红军将领身边,向轩逐渐褪去了稚气,开始理解什么是责任,什么是信仰。

1935年,二万五千里长征拉开序幕。八岁的向轩,这个本该在学堂读书的孩子,即将踏上一段改变中国历史进程的征程。贺龙和他的妻子,带着这个承载着三位烈士遗志的孩子,义无反顾地走上了这条充满未知的道路。

这就是命运给向轩的安排:在战火中成长,在长征路上淬炼,带着先烈的期望,在革命的道路上继续前行。血脉相连的革命情怀,就这样一代又一代传承下去。

长征路上 少年铸军魂

贺龙站在帐篷外,望着远方连绵的群山,为即将开始的长征做最后的准备。八岁的向轩站在他身边,小小的身躯里却蕴含着不输给任何成年红军战士的坚定。

这个决定让贺龙思索了许久——是否要带着年幼的向轩踏上这段艰难的征程。按照红军的惯例,孩子们通常会被安置在老乡家中,等待战事平定后再接回部队。

贺龙的妻子看出了丈夫的忧虑,她提出了自己的建议:"带上这个孩子吧,生死由天。"在这个动荡的年代,也许跟随红军才是向轩最安全的选择。

于是,在这支浩荡的长征队伍中,出现了一道特殊的风景:贺龙的妻子背着刚出生的女儿,牵着小向轩的手,跟随着大部队向前进发。红军战士们都格外照顾这个年幼的战友,在险峻的山路上为他让出相对平坦的道路。

长征初期,向轩骑着一匹小骡马,像个真正的红军骑兵一样昂首挺胸。那时正值雨季,山路泥泞,向轩却骑得不亦乐乎,时不时还用鞭子轻抽骡马,在队伍中来回穿梭。

泥水飞溅,弄脏了战士们的军装。贺龙得知后,立即将向轩抓来,当场施以军法。这个教训让向轩明白了纪律的重要性,从此再也不敢在队伍中胡闹。

为了补充给养,向轩和其他"红小鬼"们常常在休整时到河边钓鱼。他们还偷偷摸进老乡的地里挖土豆,但每次都会留下等价的粮票。

在过草地时,向轩和其他战士一样,经历了极度的饥饿和寒冷。贺龙的妻子将仅有的一点干粮分给向轩,自己却只喝着草汤充饥。红军战士们轮流背着这个小战友,让他能够跨过最艰难的沼泽地带。

穿越雪山时,向轩的双脚冻得通红,但他咬紧牙关没有喊一声疼。贺龙见状,脱下自己的军棉鞋给侄子穿上,自己却只穿着单薄的草鞋继续行军。

在这段艰苦的征程中,向轩不仅要克服身体上的困难,还要完成贺龙交给他的学习任务。每天休息时,都要抽出时间认字读报,了解革命形势。

渐渐地,向轩从一个需要照顾的孩子,成长为能够帮助战友的小战士。他学会了照顾伤员,帮助运送弹药,甚至能够独立完成警戒任务。

长征的两年里,向轩亲眼目睹了无数战友倒在路上,却从未动摇过跟随红军的决心。这段经历,将革命的种子深深植入了这个少年的心中。

这就是红军长征史上最年轻的参与者,用自己的行动证明了年龄从来不是革命的障碍。在踏过雪山、穿过草地的过程中,向轩完成了从一个孩童到一个真正红军战士的蜕变。

延安初见 天骄显真情

1936年的延安,山岭起伏,黄土飞扬。这座革命圣地正孕育着改变中国命运的力量。

向轩此时已经十岁,担任着红军通信员的重要职责。那天,他背着一个装满文件的布包,匆匆赶往指挥部。

延安根据地的安保工作由儿童团负责,他们虽然年纪不大,执行任务却分外认真。在一处哨卡前,几个儿童团的战士拦住了向轩的去路。

"站住,什么人?"儿童团员们上下打量着这个瘦小的身影。向轩个子不高,衣着朴素,看起来就是个普通的放羊娃。

"我是红军通信员,要去指挥部送文件。"向轩掏出证件,递给面前的儿童团员。儿童团员们却不以为然,认定这是个冒充红军的小骗子。

争执中,向轩挺起胸膛,提高声音说:"我不仅是红军,还爬过雪山、走过草地!"这番话引来了儿童团员们的哄笑。在他们看来,这个十岁的孩子怎么可能经历过长征这样艰苦的征程。

正在这时,毛主席恰好路过这里。儿童团员们立即向毛主席报告了这个特殊的情况。

毛主席停下脚步,仔细打量着眼前的小战士。他问道:"你说你参加过长征,这么小的年纪,有谁能为你作证呢?"

向轩抬起头,目光坚定地看着毛主席:"我大舅贺龙可以为我作证!"这句话让现场一片寂静。贺龙是红军的重要将领,谁敢随便冒充他的亲属。

毛主席让人立即去请贺龙过来。不一会儿,贺龙快步走来,远远就看见了向轩。

贺龙向毛主席详细讲述了向轩的经历:七岁时失去养母贺英,独自千里寻亲找到部队;八岁就跟随红军开始长征,是整个红军队伍中年龄最小的战士。

在场的人都被这段不寻常的经历震撼了。毛主席拍着向轩的肩膀,称赞他是红军队伍中的小英雄。

从那天起,延安的儿童团员们不仅不再阻拦向轩,反而把他当作学习的榜样。他们经常围着向轩,请他讲述长征路上的故事。

向轩也经常给儿童团的战友们分享自己的经验:如何在复杂地形中辨认方向,怎样隐蔽自己避开敌人的搜查,还有在艰苦条件下坚持前进的方法。

这次偶遇不仅证实了向轩的身份,更让延安的干部群众认识到:革命事业不分年龄大小,每个人都可以为革命贡献自己的力量。

在延安这片红色热土上,向轩的故事逐渐传开。人们惊叹于这个小战士的经历,更敬佩他在年幼时就表现出的坚定信念和不怕困难的精神。

这个看似普通的相遇,成为了革命史上一个生动的注脚。它让人们看到,革命的种子可以在任何年龄生根发芽,只要有坚定的信念和不屈的意志。

少年征程 熔铸军魂梦

延安见面事件后,向轩在革命队伍中的表现更加出色。在贺龙的培养下,这个年轻的战士逐渐成长为一名优秀的红军干部。

1937年,抗日战争全面爆发,向轩被派往敌后战场执行侦察任务。他凭借着年龄优势,多次成功打入敌军内部获取情报。

在一次危险的侦察任务中,向轩装扮成逃难的孤儿,混入了日军控制的村庄。他装作在垃圾堆里找食物的样子,实则暗中记录着日军的部署情况。

这些情报为八路军的军事行动提供了重要支持。贺龙看到向轩交上来的详细报告,不由得感叹这个曾经需要人照顾的孩子已经长大成人。

1938年,向轩被选送到延安抗日军政大学学习。在这里,他系统地学习了军事理论和革命知识。白天刻苦读书,晚上还要参加军事训练。

学习期间,向轩写下了《我的长征回忆》一文,记录了自己随军长征的经历。这篇文章在延安引起强烈反响,成为了鼓舞青年投身革命的重要教材。

1940年,向轩从军政大学毕业后,被分配到新四军工作。在这里,他遇到了和自己有着相似经历的战友们,他们都是在战火中成长起来的革命青年。

战争年代里,向轩带领部队转战于江南水乡,打击敌人的同时也在保护百姓。老百姓都说这支部队有个年轻的指挥员,打仗勇敢,对群众又特别照顾。

1945年抗战胜利后,向轩被调往东北战场。在这片广阔的土地上,他参与了多次重要战役,为解放战争的胜利做出了重要贡献。

新中国成立后,向轩进入军事院校深造。他将自己的战争经验整理成教材,培养新一代的革命军人。

在军队整编时期,向轩主动请缨到基层部队工作。他说,自己是从基层成长起来的,更能理解基层官兵的需求。

五十年代末,向轩被任命为某军事学院的教育长。他经常给年轻学员讲述长征故事,用自己的亲身经历教育下一代。

一次,有学员问他:"您年纪这么小就参加长征,不害怕吗?"向轩的回答震撼了在场所有人:"革命年代,每个人都在用生命托起理想。"

晚年时期,向轩致力于红军历史的整理工作。他走访幸存的老战友,收集整理长征资料,为革命历史研究提供了宝贵的第一手资料。

2008年,已经年过八旬的向轩重返当年长征路线。站在雪山之巅,这位曾经的红军少年回望来时路,见证了中国翻天覆地的变化。

向轩的一生,是革命理想代代相传的见证。从那个追随红军的七岁孩童,到为革命事业奋斗终身的老战士,他用自己的行动诠释了什么是永远的红军精神。

这段历史,不仅是向轩个人的成长史,更是一部中国革命青年的奋斗史。它告诉后人:信仰的力量可以超越年龄,理想的光芒永远指引着前进的方向。