毛主席点名让乔冠华出席会议,外媒:乔的笑震碎联合国大厅的玻璃

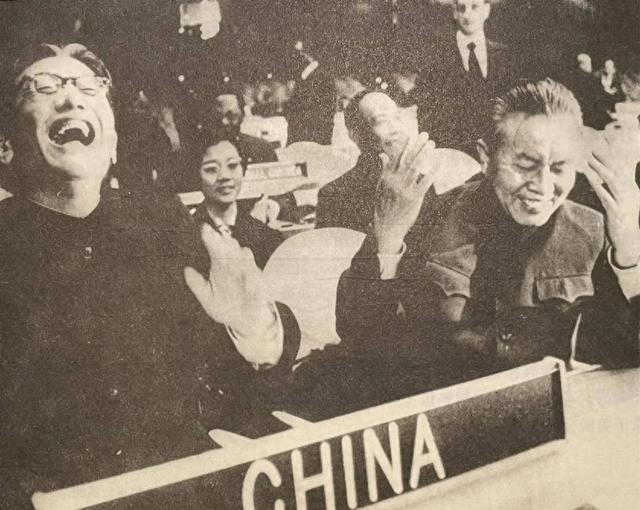

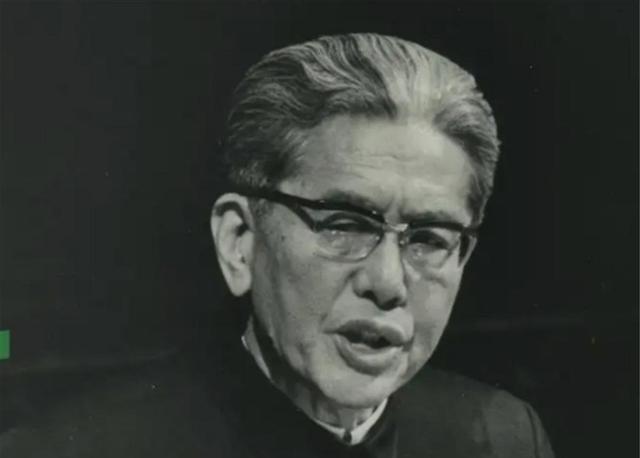

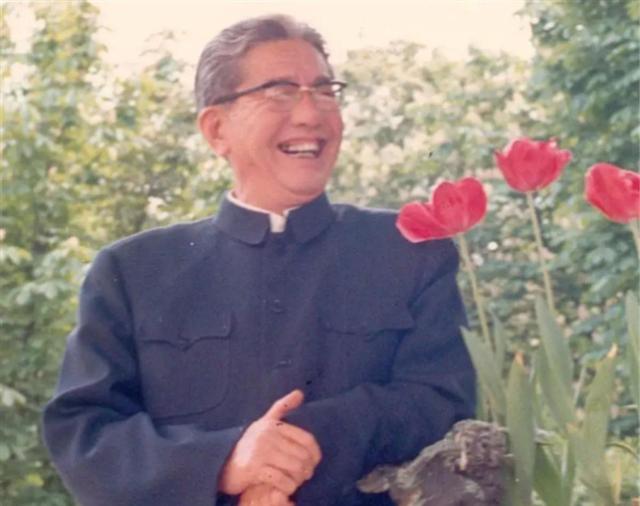

1971年10月25日,联合国大会上爆发出一阵令人难忘的笑声。这笑声来自中国代表团团长乔冠华,它不仅震撼了联合国大厅,更在国际媒体上掀起轩然大波。《纽约时报》以"乔的笑震碎联合国大厅的玻璃"为标题,将这一历史性时刻永远定格。但鲜为人知的是,在这场举世瞩目的外交胜利背后,还隐藏着一段跌宕起伏的故事。从一个富商之子到革命先驱,从留学生领袖到外交风云人物,是什么样的经历,让乔冠华在这个关键时刻笑得如此酣畅淋漓?又是什么样的智慧与胆识,让他赢得了毛主席的特别点名?

一、从富商之子到革命青年

1913年,在浙江金华一个富商家庭中,乔冠华的诞生为这个家族增添了新的希望。乔家在当地经营茶叶生意,家境殷实。与一般富商子弟不同的是,乔冠华从小就展现出超人的学习天赋。

当时的金华城里,乔冠华"三岁识千字,五岁能作诗"的传言在私塾间流传。他的启蒙老师曾感慨道:"此子非池中之物。"八岁那年,乔冠华已能熟读《史记》《资治通鉴》等典籍。这让他的父亲打消了让他继承家业的念头,而是将他送到杭州求学。

1929年,16岁的乔冠华以省级第一名的成绩考入清华大学哲学系。当时的清华园正处于思想激荡的年代,五四运动的余温犹存,各种新思潮在校园里此起彼伏。乔冠华不仅研读哲学典籍,更广泛接触进步书籍。他经常出入北大图书馆,阅读《新青年》等进步刊物,并与同学们热烈讨论国家前途。

在清华求学期间,一件事深深影响了乔冠华。1931年九一八事变爆发后,清华园内掀起了声势浩大的抗日救亡运动。乔冠华亲眼目睹了日本帝国主义的野蛮行径,这让他开始思考中国的出路问题。

1933年,大学毕业后的乔冠华选择东渡日本留学。这一选择令他的父亲大为不解。但乔冠华坚持道:"要了解敌人,必须深入虎穴。"在日本早稻田大学,乔冠华一边潜心研究日本的军国主义,一边组织中国留学生开展抗日活动。

他创办了进步刊物《东方评论》,揭露日本军国主义的扩张野心。一次,他在东京组织了一场声势浩大的抗议集会,数百名中国留学生高举标语,在日本国会议事堂前示威。这次行动震惊了日本当局,军警随即展开搜捕。

乔冠华被迫离开日本,辗转前往德国。他在柏林大学继续深造,研究国际关系和外交政策。这段经历为他日后的外交生涯打下了坚实基础。在德国期间,他亲眼目睹了纳粹势力的崛起,这更坚定了他投身革命的决心。

从一个富商之子到坚定的革命者,乔冠华的转变并非偶然。在那个风云变幻的年代,他的求学经历让他深刻认识到:只有彻底的革命,才能改变中国的命运。

二、战火中的坚守与抉择

1936年的柏林,已经成为了纳粹势力的大本营。乔冠华在柏林大学的研究工作不断受到干扰,德国政府对外国留学生的监控日益严格。他与其他中国留学生组织了一个读书小组,专门研究德国的军事战略和国际形势。这个小组每周都会聚集在柏林郊外的一家咖啡馆,讨论德国的军事扩张对亚洲局势的影响。

在德国期间,乔冠华注意到德国与日本之间频繁的军事交流。通过对德国军事文献的研究,他发现日本正在模仿德国的军国主义模式。他撰写了一系列分析文章,发表在欧洲的华人报刊上,警示国人日德军事同盟的危险。

1937年7月7日,卢沟桥事变爆发的消息传到柏林。三天后,乔冠华收到了一封来自上海的电报,电报中详细描述了日军在华北的暴行。这个消息让他当即决定中断学业,准备回国。当时的归国之路异常艰难,他先从柏林辗转到巴黎,又从巴黎乘船到新加坡,最后才抵达上海。

1938年初,乔冠华抵达重庆。当时的重庆已经成为抗战大后方,各界人士纷纷汇聚于此。在一次文化界的聚会上,乔冠华遇到了《时事晚报》的创办人。他们谈论国际形势直到深夜,《时事晚报》随即邀请乔冠华担任总编辑。

在《时事晚报》工作期间,乔冠华开辟了一个专门报道国际新闻的版面。他利用在德国的见闻,分析欧洲战场与远东战场的联系,揭露日本法西斯的侵略本质。他的文章不仅传播到重庆,还通过地下党的渠道传到了沦陷区。

1939年春天,一位地下党员找到乔冠华,转达了党组织的意见。组织认为他的国际视野和文字工作对抗战宣传极有价值。在经过深入交谈后,乔冠华正式加入了中国共产党。

加入党组织后,乔冠华的工作重心转向了对外宣传。他创办了英文版的《中国通讯》,专门向国际社会报道中国抗战的真实情况。在他的主持下,《中国通讯》成为了向世界传播中国声音的重要窗口。

1940年,日军轰炸重庆的行动日益频繁。在一次轰炸中,《时事晚报》的印刷厂被炸毁。但第二天,报纸依然如期出版,只是篇幅减少到了两版。乔冠华在当天的社论中写道:"纸可以少,但抗战的声音不能断。"这句话后来成为了重庆文化界广为传颂的名言。

在这段艰苦岁月中,乔冠华不仅坚持舆论阵地的斗争,还积极参与统一战线工作。他组织各界知识分子举办读书会,传播进步思想,扩大党的影响力。这些工作为他后来走上外交岗位奠定了基础。

三、外交舞台上的崭露头角

1945年抗战胜利后,乔冠华奉命前往香港,在那里创办了中国通讯社。这个机构表面上是一家新闻通讯社,实际上承担着重要的对外联络工作。通过这个平台,乔冠华与多个国家的记者和外交官建立了广泛的联系。

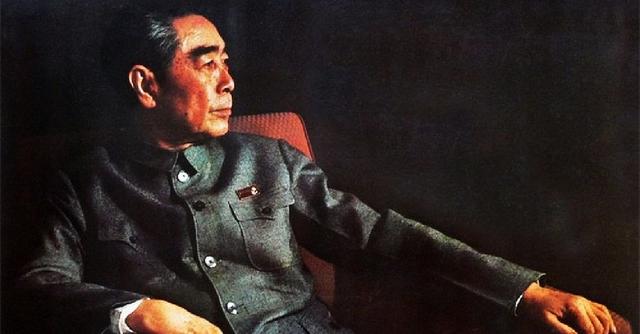

1947年的一个深夜,周恩来突然到访香港中国通讯社。当时周恩来正在香港进行秘密外交活动,需要了解国际舆论动态。乔冠华向周恩来详细汇报了各国对中国局势的看法,并提出了几点具有前瞻性的外交建议。这次谈话持续到凌晨,让周恩来对这位年轻的外交人才留下深刻印象。

新中国成立后,周恩来向中央推荐乔冠华进入外交部工作。1950年,在外交部新闻司工作期间,乔冠华主持了多次重要的国际记者招待会。在一次针对美国记者团的招待会上,面对记者咄咄逼人的提问,乔冠华不卑不亢地回应:"中国的事情要由中国人民自己决定。"这句话第二天就出现在了多家国际媒体的头版。

1952年,朝鲜战争进入胶着阶段,板门店谈判陷入僵局。组织派乔冠华作为中方代表团成员参与谈判。在谈判桌上,美方代表提出了一系列苛刻条件。乔冠华运用自己的外语优势,与对方展开了多轮唇枪舌战。他提出的"分阶段撤军"方案,最终成为打破僵局的关键。

1954年,日内瓦会议召开,讨论朝鲜问题和印度支那问题。乔冠华作为中国代表团的重要成员参会。会议期间,他负责与各国代表进行非正式接触。在一次茶歇时间,他与英国代表艾登进行了长达一小时的交谈,为后来中英两国就香港问题的非正式沟通铺平了道路。

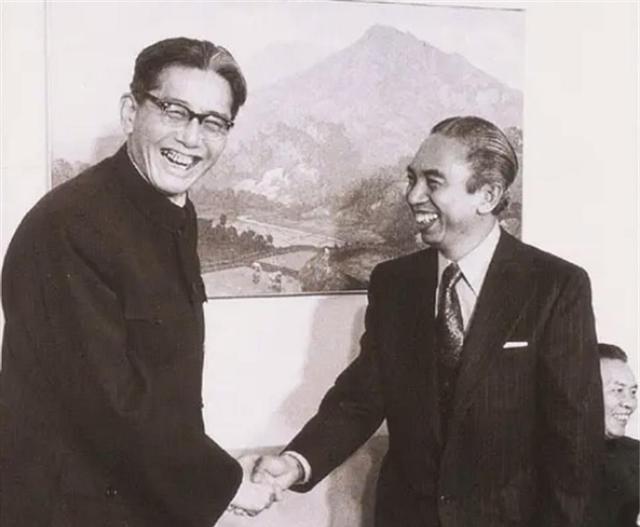

1955年的万隆会议上,乔冠华再次展现了出色的外交才能。会前,某些国家代表对中国的立场表示担忧。乔冠华主动走访这些国家的代表,耐心解释中国的和平共处五项原则。他的工作为周恩来总理在会议上的精彩表现创造了有利条件。

1956年,乔冠华被任命为外交部新闻司司长。在这个位置上,他主持了中国第一个新闻发言人制度的建立。他强调:"对外发言要实事求是,有理有据,既不回避矛盾,也不激化矛盾。"这个原则一直影响着中国的外交话语体系。

1960年,中苏关系出现裂痕,乔冠华参与起草了关于中苏分歧问题的重要文件。他提出的措辞既阐明立场又留有余地,为后来两党两国关系的调整预留了空间。在处理这样的敏感议题时,他展现出了高超的外交智慧。

通过这一系列重要外交活动,乔冠华积累了丰富的实战经验,也在国际外交舞台上树立了自己的形象。他的表现不仅赢得了周恩来的信任,也引起了毛主席的关注。这为他后来担任中国重返联合国的重任打下了坚实基础。

四、联合国之战的关键时刻

1971年10月,中国重返联合国的关键时刻即将到来。这一年的联大会议上,阿尔巴尼亚等国再次提出恢复中华人民共和国在联合国合法席位的提案。在此之前的二十年里,类似提案已经被否决了二十次。

9月15日,毛主席在中南海召开会议,专门讨论中国代表团的人选问题。与会者提出了多个候选人,但毛主席最后点名要乔冠华。毛主席说:"这次联合国之战,需要既懂外语又懂外交的人才。"周恩来当即表示赞同,并强调乔冠华在多个重大外交场合的出色表现。

10月18日,乔冠华率领中国代表团抵达纽约。代表团刚到机场,就遇到了第一个外交较量。美国国务院只给中国代表团发放了限制性签证,规定只能在联合国总部方圆25英里范围内活动。面对记者的追问,乔冠华从容回应:"我们这次是来联合国办事的,不是来观光的。"这个回答立即被各国媒体广泛报道。

10月25日的联大会议开始前,乔冠华在联合国大厦走廊上遇到了多位非洲国家的代表。这些代表告诉他,美国代表团正在游说各国投反对票,声称中国进入联合国将威胁世界和平。乔冠华立即召集新闻发布会,以详实的数据说明中国在非洲的援助项目,有力反驳了美方的说法。

会议开始后,美国代表提出"双重代表权"的提案,企图让台湾当局继续占据中国在联合国的席位。针对这一提案,乔冠华提出了著名的"一个中国"原则论述。他说:"世界上只有一个中国,台湾是中国领土不可分割的一部分。"这段发言被翻译成多种语言,在会场上引起强烈反响。

表决前的最后时刻,一些小国代表仍然举棋不定。乔冠华抓住茶歇时间,用流利的英语、法语与这些代表交谈,耐心解释中国的立场。他特别强调发展中国家在国际事务中应该团结一致的重要性。这些非正式交谈为最后的表决结果产生了重要影响。

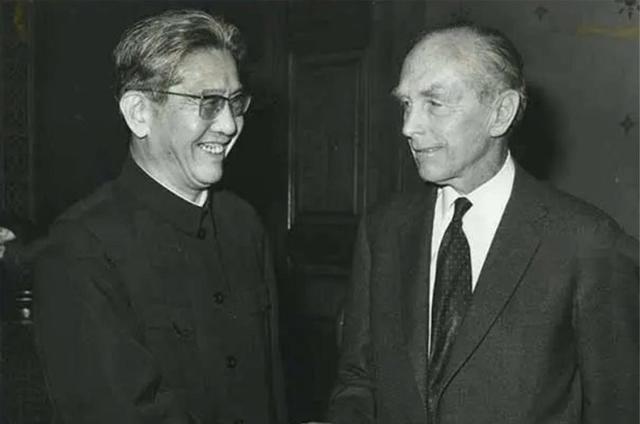

当主席宣布表决结果时,支持中国的票数达到76票,超过了所需的三分之二多数。整个会场爆发出热烈的掌声。就在这时,乔冠华发出了那个震撼联合国大厅的笑声。这笑声代表着二十多年外交斗争的胜利,也标志着新中国在国际舞台上地位的根本转变。

表决结束后,各国代表纷纷向中国代表团道贺。一位非洲国家的代表说:"今天的表决不仅是中国的胜利,也是所有发展中国家的胜利。"乔冠华与各国代表一一握手,用不同的语言表达谢意。这一幕被联合国的摄影师永远定格。

当晚,乔冠华给北京发去了一份详细的电报,报告了表决的全过程。电报中特别提到,这次胜利是党的正确外交路线的结果,是全体外交工作者二十多年不懈努力的成果。

五、外交战线上的不懈奋斗

1971年联合国之战的胜利后,乔冠华的工作重心转向了巩固和扩大外交成果。1972年2月,他陪同周恩来总理访问美国,参与了中美联合公报的起草工作。在起草过程中,针对台湾问题的措辞,美方提出了多处修改意见。乔冠华坚持原则,提出了"承认一个中国"作为基本立场的表述,最终为上海公报的达成做出了重要贡献。

1973年,乔冠华在联合国的一次发言中提出"第三世界是时代前进的主力军"的论述。这个观点立即引起了广泛关注。当年9月,他率团访问了非洲多个国家。在坦桑尼亚访问期间,他专程考察了坦赞铁路的施工现场,向当地民众详细介绍中国援建项目的进展情况。

1974年春天,乔冠华主持召开了一次重要的外交工作会议。会议讨论了如何加强与发展中国家的团结协作问题。他提出了"求同存异、互相尊重"的交往原则,这一原则后来成为中国处理南南合作的重要指导思想。

1975年,在联合国大会第三十届会议上,乔冠华代表中国就建立国际经济新秩序发表了重要讲话。他指出发展中国家应该加强经济技术合作,打破不合理的国际经济秩序。这次发言赢得了众多发展中国家的支持,推动了南南合作的进程。

1976年,乔冠华参与筹备了首次中国-东盟对话会议。在会议筹备过程中,他多次与东盟国家的外交官进行磋商,就南海问题提出了"搁置争议、共同开发"的构想。这个建议为后来中国与东盟国家的关系发展奠定了基础。

1977年,在联合国裁军特别会议上,乔冠华提出了中国关于全面禁止核武器的五点主张。他强调核裁军必须遵循"公平合理"的原则,这一立场获得了多个无核国家的赞同。会议期间,他还与各国代表就建立核不扩散机制进行了深入讨论。

1978年初,乔冠华主持起草了《关于处理国际关系基本准则的建议》。这份文件系统阐述了和平共处五项原则的现实意义,为中国开展全方位外交工作提供了理论指导。文件完成后,被翻译成多种文字在联合国传阅。

同年秋天,乔冠华最后一次出席联合国大会。在大会发言中,他回顾了新中国外交事业的发展历程,强调中国将继续奉行独立自主的和平外交政策。这次发言被联合国档案馆收录为重要历史文献。

1979年初,在一次外交部工作会议上,乔冠华对年轻外交官说:"外交工作看似风光,实则艰辛。要在斗争中争取团结,在团结中谋求进步。"这是他留给中国外交战线的重要箴言。