49年李讷读课文被老师批评,主席得知原因后感慨落泪:是爸爸的错

1949年秋天,李讷第一次走进北京育英小学的校门。这个看似普通的上学日,却让这位年幼的女孩经历了人生中最难忘的一课。当天早晨,毛主席特意叮嘱她:"在学校里不要提爸爸的名字。"李讷乖巧地点头应允,却没想到这个承诺让她在课堂上陷入了两难的境地。

当天下午,这个穿着打着补丁衣服的小女孩,眼含泪水地回到了家。看到女儿哭红的眼睛,主席急切地询问缘由。当他得知事情的来龙去脉后,这位平日里威严的领袖也不禁红了眼眶,轻声说道:"都是爸爸的错......"

究竟是什么样的经历,让一向坚强的李讷落下了眼泪?为什么这件事会让毛主席如此自责?这背后又隐藏着怎样的父女情深?

童年时光:延安岁月

1940年冬天,李讷出生在延安的窑洞里。这个时期的延安,虽然物质条件艰苦,但却是革命圣地最安定的时期。窑洞里的油灯昏暗,但温暖的父爱却照亮了李讷的童年。

在延安的日子里,李讷经常能看到父亲工作的场景。一间不大的窑洞,一张简单的木桌,父亲伏案工作时的身影成为她最熟悉的画面。每当看到父亲长时间工作,李讷就会轻轻推开房门,走到桌前说:"爸爸,我们去散步吧。"

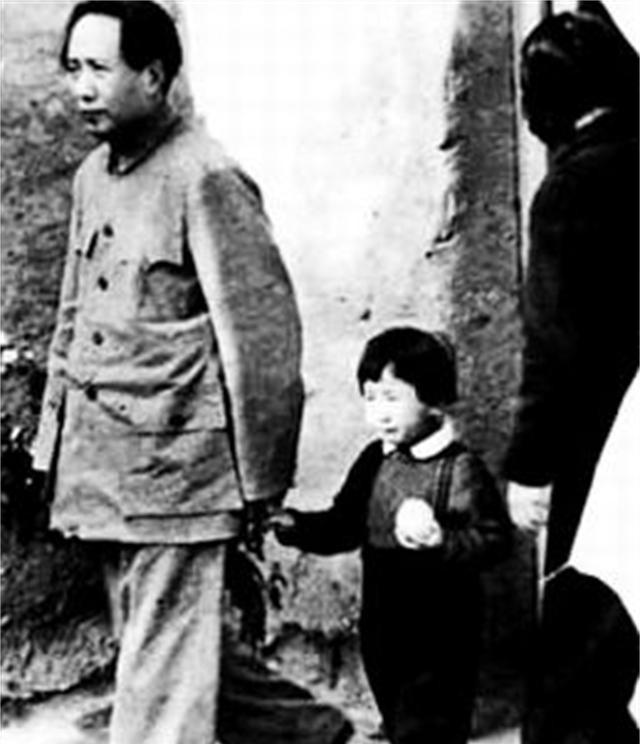

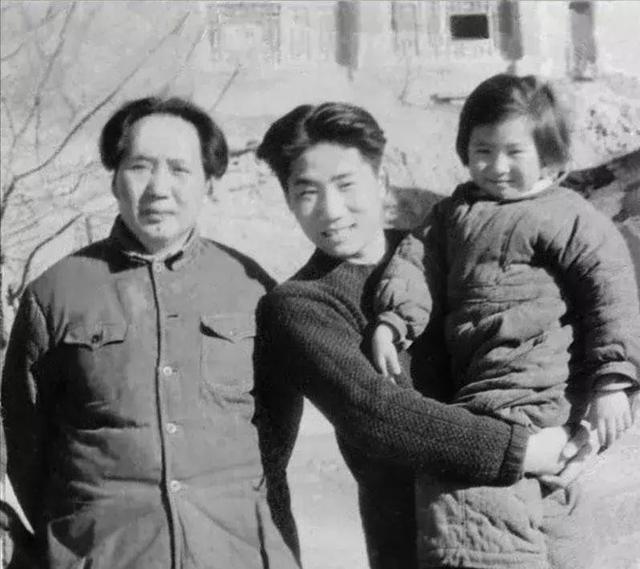

这成为了延安时期父女俩的日常。在去南泥湾的路上,主席常常背着李讷,给她讲延安的变化。有时路过菜园,他们会停下来帮助社员们干活。主席总是手把手教李讷如何种菜、锄草,让她从小就体会劳动的重要性。

1942年,延安开展了大生产运动。一天,李讷跟着大人们去南泥湾参加劳动。她看到父亲和其他同志一起开荒种地,虽然才两岁多,但她也学着大人的样子,捡起小石子放到筐里。这一幕被路过的战士们看在眼里,他们都被这个小女孩的举动感动了。

在延安,李讷和其他孩子一样过着普通的生活。她穿着打补丁的衣服,吃着粗粮。即便是主席的女儿,也没有任何特殊待遇。当时延安实行供给制,每个人都按标准领取物资。有一次,一位同志想给李讷多分些粮食,被主席严厉地制止了。

1943年春天,延安举办了儿童节联欢会。李讷和其他小朋友一起表演节目。轮到她上台时,她背诵了一首《儿童节》的诗歌。主席坐在台下,看着女儿稚嫩的表演,脸上露出欣慰的笑容。表演结束后,他没有特意表扬李讷,而是对所有小朋友的表现都给予了鼓励。

1945年,李讷开始在延安育儿院学习。育儿院的老师们都把她当作普通的孩子对待。一天下午的课堂上,李讷和同学们一起学习写毛笔字。当她写得不够工整时,老师照样指出问题,要求她重写。主席知道后,特意找到老师表示赞同这种做法。

在李讷五岁那年的冬天,延安下了一场大雪。她和小伙伴们在窑洞前堆雪人。主席路过时看到了,也加入其中,教孩子们如何把雪人堆得更结实。这一幕被当时的摄影师用相机记录下来,成为了延安时期难得的温馨画面。

转折时期:进京初期

1949年初秋,李讷随着家人告别了生活多年的延安,踏上了前往北京的列车。这趟旅程对九岁的李讷来说,既是地理位置的转换,更是生活环境的巨大变迁。

从延安到北京的路上,列车经过多个站点。每到一处,都有当地群众前来欢迎。李讷坐在车厢里,看着窗外不断变换的景色。与延安的黄土高原不同,一路上她看到了平原、河流,还有逐渐增多的高楼大厦。

到达北京后,李讷暂时住在中南海。这里的生活环境与延安的窑洞形成了鲜明对比。然而,主席仍然保持着艰苦朴素的作风。李讷的房间里只有一张普通的木床和一个小书桌,与延安时期并无太大区别。

开学前夕,主席特意安排工作人员带李讷去参观了即将就读的育英小学。这所学校位于北京西城区,是一所普通的小学。学校里有不少高干子女,但主席坚持让李讷以普通学生的身份入学。他反复叮嘱女儿:"在学校里要和同学们一样,不要说出爸爸的名字。"

1949年9月1日,是李讷在育英小学的第一天。这天早上,她穿着一件补过的蓝布衣服,背着一个旧书包去上学。在填写入学登记表时,家长一栏并没有填写主席的名字,而是写了其他工作人员的名字。

开学第一天的课堂上,老师让每个同学做自我介绍。当轮到李讷时,有同学问她父亲是做什么工作的。想起父亲的叮嘱,李讷说:"我爸爸是工人。"这个回答在当时引起了一些同学的议论。

在学校里,李讷和其他同学一样要参加各种活动。她加入了学校的扫除卫生小组,每天早晨都要提前到校打扫教室。有一次,一位不知情的老师看到她衣服上的补丁,还特意关心她家里的情况。

课间休息时,李讷常常和同学们在操场上玩跳绳、踢毽子。她从不炫耀自己的身份,而是和大家一起排队打开水,一起在学校食堂吃饭。即便有时遇到一些不理解的目光,她也坚持着这种普通的生活方式。

主席经常关心李讷的学习情况,但从不让人给她开后门。有一次,李讷的数学考试没考好,一位工作人员想找老师说情,被主席严厉地制止了。他对女儿说:"学习成绩不好要自己努力提高,不能靠别人。"

随着时间推移,李讷渐渐适应了北京的校园生活。她在课堂上认真听讲,积极参与班级活动,慢慢交到了几个要好的朋友。这些朋友都不知道她的真实身份,只把她当作一个普通的同学。这正是主席最希望看到的情况。

成长的烦恼:寻找自我

在育英小学的日子里,李讷面临着一个特殊的困境。1949年深秋的一天,语文老师在课堂上要求同学们朗读一篇课文。当李讷站起来读到"解放区"这个词时,她突然停顿了一下。这篇课文恰好提到了她父亲的一些事迹,让她陷入了两难。

为了遵守对父亲的承诺,李讷只能生硬地跳过了几个段落。老师不明就里,当场批评了她。下课后,几个同学笑着问她:"你连这么简单的课文都不会读吗?"这件事让李讷难过了很久。

在少先队活动中,李讷总是格外认真。当队员们学习革命历史时,她不得不装作对这些故事一无所知的样子。有一次,班里讨论革命英雄事迹,一位同学激动地讲述了延安时期的故事。李讷明明就在延安生活过,却只能保持沉默。

学校里有一面红色宣传栏,经常张贴领袖照片和革命故事。有时李讷会在课间站在宣传栏前,看着那些她再熟悉不过的照片。一次,一位老师看到她在观看,便详细地给她讲解照片中的历史背景。她只能装作第一次听说这些事情的样子。

1950年春天,学校组织参观革命展览。展厅里有延安时期的照片,其中一张正是李讷小时候在南泥湾劳动的情景,但照片说明中并未提及她的名字。站在照片前,她的同学们兴致勃勃地讨论着,而她却不能说出自己就是照片中的小女孩。

在体育课上,李讷和同学们一起参加各种活动。她特别喜欢打乒乓球,经常和同学们切磋球技。有一次,她在校运会上获得了第三名。这个成绩来之不易,完全是靠她自己的努力获得的。

课余时间,李讷参加了学校的合唱队。排练时,她总是坐在后排,和其他同学一起认真练习。有一次演出革命歌曲,其中有几首正是她在延安时就会唱的,但她仍然要装作是第一次学习这些歌曲。

学校经常组织参观活动。有一次去参观军事展览,展品中有很多她在延安时就见过的武器装备。一位讲解员详细介绍这些装备的历史,李讷虽然知道更多内容,但始终保持着安静倾听的姿态。

主席亲自指导女儿的学习,但从不在学校露面。每当李讷遇到功课上的困难,主席就会利用晚上的时间给她讲解。有时他还会用延安的故事作为例子,帮助她理解课文内容。这些特殊的"补课时间"成为了父女俩难得的相处机会。

在一次班会上,老师让同学们谈理想。轮到李讷发言时,她说:"我想当一名普通的工作者。"这个朴实的愿望让班主任很是赞赏,却不知道这正是她一直以来努力实现的目标。

父女对话:一场特殊的谈话

那天放学回家后,李讷一反常态,没有像往常一样向父亲汇报学校的趣事。主席注意到女儿的异常,放下手中的文件,走到她身边询问情况。在父亲的耐心询问下,李讷终于说出了在课堂上发生的事情。

主席听完女儿的叙述,久久沉默。书房里只剩下挂钟的滴答声。过了许久,他才开口说道:"是爸爸的错,让你为难了。"这句话让李讷抬起了头,看到父亲眼中闪烁的泪光。

这场谈话持续了很久。主席向女儿解释了为什么要让她在学校隐藏身份。他说起了延安时期的往事,那时候革命队伍中的每个人都过着艰苦朴素的生活。现在虽然条件好了,但艰苦奋斗的精神不能丢。

主席拿出一张延安时期的老照片,照片上是李讷和其他孩子们一起劳动的场景。他指着照片说:"你看,那时候的你多快乐。虽然衣服打着补丁,但和大家一样干活,一样学习。"

谈话中,主席回忆起一件往事。1943年冬天,延安的一位老乡送来了几个鸡蛋。李讷很想吃,但主席坚持把鸡蛋送到了伤病员那里。当时李讷虽然年幼,但并没有因此哭闹。

在谈到学校生活时,主席特意问起了李讷的同学们。当听说有同学因为她读不好课文而取笑她时,主席没有表现出不满,而是说:"这些同学不了解真相,但你要理解他们。"

谈话期间,有工作人员送来了文件,主席示意他们稍后再来。这时候的他,只是一个在倾听女儿烦恼的父亲。他告诉李讷,正是因为信任她能做好,才让她以普通学生的身份上学。

主席还讲述了一个小故事。在延安时,有个战士的孩子特别调皮,总是仗着父亲是团长而欺负其他孩子。后来这个团长受到了批评,他的孩子也因此明白了要和大家平等相处的道理。

这次谈话中,主席和李讷约定了新的"课堂守则"。在不涉及个人身份的情况下,李讷可以正常参与课堂活动。如果遇到必须要提到家庭背景的情况,她可以婉转地回答或请老师帮助解释。

临近结束时,主席拿出一本笔记本,这是他在延安时用过的。他翻开其中一页,上面记录着当年战士们艰苦奋斗的故事。他告诉李讷,这些故事不仅是历史,更是一种精神的传承。

这次谈话持续到深夜。最后,主席嘱咐李讷:"在学校里,你首先是一个学生,其次才是我的女儿。要用自己的努力赢得同学们的尊重。"这场深夜的对话,不仅化解了李讷的困惑,也让父女俩的感情更加深厚。

第二天一早,李讷像往常一样去上学。她的书包里多了一样东西——父亲送给她的那个笔记本,上面记录着那些值得永远铭记的故事。

变化与守恒:新学期的开始

1950年春季开学,李讷升入四年级。这个学期,学校里多了不少新同学。一天早上,一位新来的女同学坐在了李讷旁边。这位同学的父亲是一名普通工人,衣着很是朴素。两人很快就成为了朋友。

在一次美术课上,老师让同学们画自己的家。李讷画了一间普通的房间,里面摆着简单的桌椅和书架。这幅画的背后,是她对父亲教诲的坚持。有同学问她为什么不画大房子,她说:"我们家就是这样的。"

学校组织春游活动时,李讷和同学们一起去了北海公园。她自己带着玉米面馒头当午饭,和大家一起席地而坐。一位同学递给她一块糕点,她婉言谢绝了。这些细节都体现了她继承了延安时期的艰苦朴素作风。

这学期,李讷加入了学校的图书管理小组。每天早上,她都提前到校整理图书。一次,她发现了一本关于延安时期的画册,其中有几张照片她都非常熟悉,但她只是默默地把书放回了架子。

在一次班级劳动中,大家要去给学校的菜园除草。李讷想起了在南泥湾劳动的经验,主动担任了小组长。她手把手教其他同学如何分辨杂草,如何保护菜苗。这些在延安学到的本领,在北京也派上了用场。

班里组织参观工厂的活动时,李讷特别认真地听工人们介绍生产过程。一位老师注意到她对工人们格外亲切,问她是不是有亲戚在工厂工作。她说:"我父亲就是工人。"这句话既是一种回避,也是对父亲教导的践行。

期末考试前,班主任组织同学们互帮互学。李讷在数学方面比较擅长,主动帮助几个学习有困难的同学。她用父亲教她的方法,耐心地讲解题目。这种互助精神得到了老师的表扬。

学校举办了一次演讲比赛,主题是"我的理想"。李讷报了名,但她讲的不是什么惊天动地的大事,而是说想做一个对社会有用的人。这个朴实的理想,正是她在日常生活中一直在实践的。

运动会上,李讷参加了接力赛。在训练时,她从不喊累,总是最后一个离开操场。这种刻苦的精神让她在比赛中为班级赢得了一枚银牌。领奖时,她把奖牌送给了一直为大家加油的班主任。

学期末,学校要求每个学生写一篇总结。李讷写道:"这学期我学会了很多,但最重要的是学会了如何做一个普通人。"这句话背后,是她对父亲教诲的理解和实践。

新学期即将开始时,李讷整理书包,发现父亲送给她的那个笔记本已经记满了。里面不仅有课堂笔记,还有她记录下的每一个普通但珍贵的日子。她翻开一个新本子,准备继续书写自己平凡的学生生活。