《——【·前言·】——》

道台,这个名字常常让人一头雾水。有人说道台是“地方的调解员”,有人说它是“知府和巡抚之间的桥梁”,也有人觉得它是“名义上有职,实际上没什么权”的空职。

到底是什么让这个职位如此模糊、如此混乱?它真的有这么复杂吗?

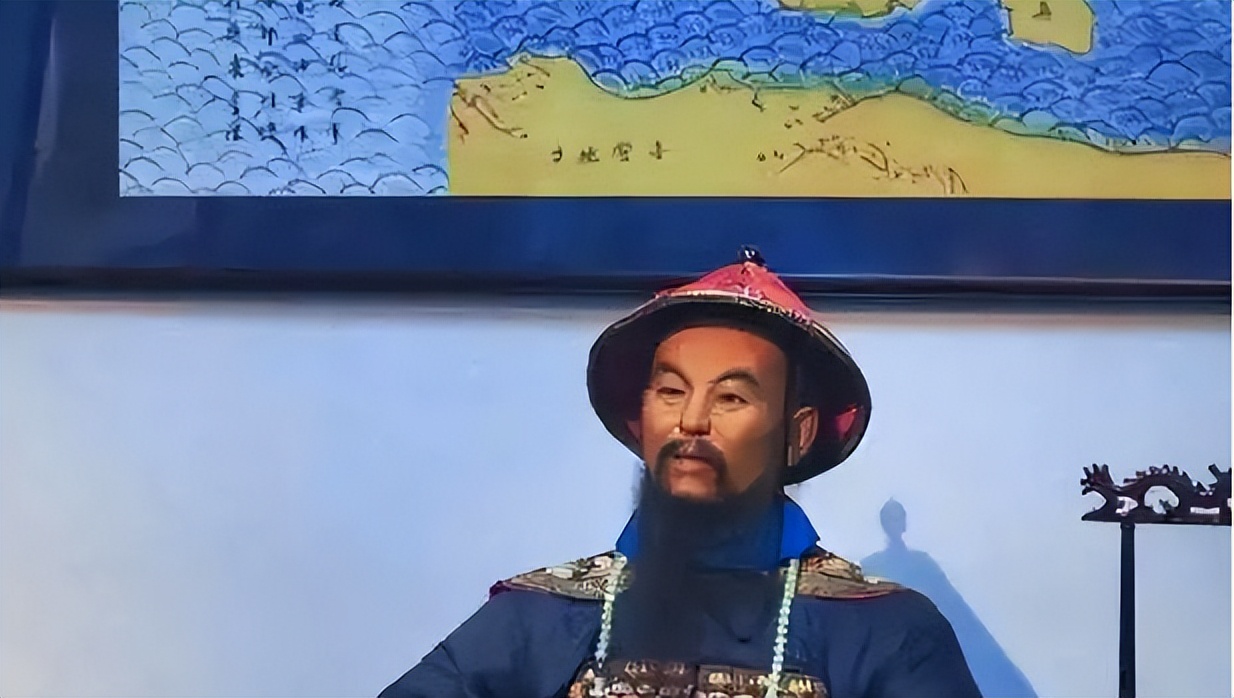

道台的设立与职能初探

道台一职,诞生于清朝初期,是为了应对日益复杂的地方治理问题而设立的。

清朝的地方官员体系,按照传统的三层结构来运作:省、府、县。

中央的巡抚负责一个省的政务,而下设的知府,则是负责一个府的行政事务。

这样的官制在清朝初期,确实有其合理性。

地方政务相对简单,高层与地方的联系也并不十分紧密,因此这种结构可以保证地方政治的相对稳定。

清朝疆域的扩展,特别是一些边疆地区的管理,原本的三级体系,逐渐显得捉襟见肘。

18世纪初,地方治理的复杂性逐步增加,尤其是内地与边疆的交界地带,省与府之间的协调压力日益增大。

为了填补这一空白,清朝政府在一些省份设立了“道台”,这一官职应运而生。

道台最初的设立,带有浓厚的实用性质。

并非是从高层到地方的一种权力扩张,而是为了缓解地方政治的压力。

特别是在一些交通不便、信息不畅的地区,省和府之间的沟通不畅,甚至会导致许多行政事务拖延或失职。

道台的设立,本意是起到省与府之间的桥梁作用,促进地方政务的协调与效率。

在这一时期,清朝的道台,主要设立在一些地方较为重要的省份,比如京师、江南、两广等地。

道台的职能并不明晰,却在一定程度上弥补了清朝地方治理中的空缺。

道台的具体职能,一开始并不复杂。

作为巡抚的辅佐官,道台的主要任务是,负责监督地方的行政事务,确保地方各级官员的工作执行到位,及时向巡抚报告,地方政务的进展情况。

道台并非实际治理某一地方的高级行政长官,更像是一个协调者和监督者,充当着高层与地方之间的“传声筒”和“监察者”角色。

在一些地方,尤其是边疆地区,道台还担负着一定的军事和安全职责。

比如在新疆、陕西、甘肃等地,因地理环境特殊,地方势力割据,高层的控制力相对较弱,地方的军事、治安等事务,也常常需要道台出面调解和协调。

这个时期的道台,尽管名义上是行政官员,它的权力远超过普通的知府,甚至在某些情况下,能够代行巡抚的职务。

设立道台的初衷,本是为了加强地方治理,在不同地方的职能执行上,却面临着种种复杂问题。

早期的道台,职权虽大,并没有统一的标准,许多地方的道台职责,往往与巡抚和知府的职权交叉,造成了许多地方政治的混乱。

例如,若道台在地方的权力过大,它就可能与知府产生矛盾,甚至直接挑战巡抚的权威;若道台的权力过小,又往往陷入形式化的存在,难以有效履行职责。

这种职权的模糊,导致了道台在清朝的官制中,逐渐变得不可捉摸。

无论是高层还是地方,对于道台的具体职责定义都并不明确。

它像是一个附加在清朝官制中的“灰色地带”,既没有固定的职权范围,也没有统一的职务标准。

道台的职权模糊与官员升迁

18世纪中期,清朝的政治、经济和社会情况逐渐发生了变化,尤其是随着清朝疆域的进一步扩张,地方治理问题变得愈发复杂。

道台的职权范围也开始变得模糊。

升迁机制,逐渐失去了原有的秩序,导致道台在地方治理中的作用,越来越被质疑。

光绪年间的李慈铭,作为一位著名的御史,就曾上奏批评道台制度中的混乱。

李慈铭指出,在很多情况下,外驻道台的官员,不再仅仅是名义上的官员,而是通过特殊渠道迅速晋升,甚至一些道台的职级,远超其应有的等级。

批评引起了广泛关注。

上奏中,明确指出:“今则外官道员多至二品,其封皆至一品矣……得之太易,则人不知恩,予之太骤,则士无由劝。尊卑不别,等级不明。”

清朝的官制中,道台原本是四品、五品的职位。

社会动荡和政治环境的变化中,很多道台官员的职级被迅速提高,甚至有些被提升至二品、三品,极个别甚至突破至一品。

这种升迁现象与清朝的传统官制不符,导致了士人的不满,也使得官职的尊卑界限模糊。

更严重的是,这种职务的晋升,并非依照常规途径进行,而是借助关系和外部影响,这让官员们缺乏应有的社会责任感。

这种升迁不规范的现象,正是清朝晚期政治腐坏的一个缩影。

清朝的官员升迁制度,并未严格遵循传统的“科举——任职”路径。

尤其是道台这一职务,成了某些官员“跳级”的通道。

道台的职位,由于其职能不明,职权不清,很多人选择通过关系获得这个职位,或是在职务空缺时迅速补充上来,甚至在实际政治运作中代替了巡抚、总督等高层官员的职责。

这种职务晋升的特殊现象,在清朝晚期尤为显著。

曾有地方的道台,在未曾正式担任过知府、巡抚等职位的情况下,直接担任了外地的道台。

这种现象尤其出现在一些关键的边疆地区,地方的道台,往往是高层通过派遣特殊人选来加强地方控制的举措。

清朝道台的职位,本身设立得不清晰,它的职责和职权,在不同地方,和不同时间段,都有所不同。

尤其是当高层面临外患和内忧时,地方官员和朝廷的关系变得更加复杂。

道台的职权模糊,升迁机制松散,使得许多道台成为了形同虚设的空职,或成为了地方权力斗争中的棋子。

特别是进入20世纪,宣统年间,清朝政治环境的剧变,许多道台不仅无心治理地方,反而成为了腐坏和低效的象征。

清朝末期,内忧外患加剧,人才匮乏,许多地方的道台,职务成为了“过渡性”的职位。

很多道台没有实际的治理能力,也无法有效履行职责,逐渐沦为名存实亡的官职,彻底失去了其最初的政治功能。

道台职务的混乱和不规范,实际上折射出,清朝末期官制,和政治体系的腐坏与失效。

执行过程中,由于官员任命的随意性、职权划分的不明确,使得这一职务陷入了泥潭。

道台职务的混乱,影响了地方的行政效率,也加剧了社会的不满情绪。

加速清朝末期的进一步衰败,许多人开始怀疑,清朝的官制和政治体系,是否还能够承载起庞大的国家机器。

道台与地方官员的复杂关系

道台这一职位的权力,某种程度上,来自于它的“超脱”性质。

它不是固定于某一个地方的行政长官,不像巡抚那样直接管理一省的事宜,也不像知府那样直接管辖一个府的事务。

道台就像一个“旁观者”,能在多个地方之间活动,避免了地方官员之间的直接权力冲突。

举个例子,曾国藩早期就是担任道台。

他的道台生涯并不长,但也为日后晋升为两江总督积累了经验。

年少的曾国藩,在担任道台时并未拥有太大的权力,甚至在知府面前,并不具备明显的上级身份,但凭借自己的才干和与巡抚的关系,很快积累了足够的政治资本。

这种通过“道台”这一职务的过渡和积累,使得曾国藩最终成为了清朝晚期的重臣,拥有了超乎寻常的权力。

道台制度的崩溃与清朝的末日

清朝末期,道台的职能愈加模糊,政局不稳、人才匮乏的情况下,道台的地位失去了原本的意义。

无数的道台官员,早已不再承担实际治理职责,很多人只是名义上的“道台”,更多时候,职务只是为了填补官制的空缺,完全无法发挥应有的作用。

有道台直接转任其他职务,甚至是清朝衰败后,成了清朝政治腐败的一部分。

这种现象在宣统年间尤为突出。

清朝政治的失序,道台职务的意义已不复存在。

那些“空职”道台,无论是名义上还是实际职权,早已变得没有太大价值。

曾国藩时期,道台身上的权力逐渐削弱,到清朝最后,很多道台只能在地方名存实亡,充当着一份不切实际的职位空缺。

清朝政权更替,官制崩溃,道台职务的衰退,正是这一过程的缩影。

道台的原职能,本是为清朝的地方治理,提供一个有效的协调机构,在清朝末年,这一职务早已沦为名副其实的“空壳”。

道台的混乱与衰退,正是清朝整个政治体系走向崩溃的重要一环。

道台,或许是清朝政治史上让人困惑的职务之一。

它的存在,成了历史的遗物,指向了一个制度的失败。

而它的“历史遗产”,是对清朝官制的反思,更是对任何官制体系中“职权不明、升迁失序”问题的警示。