1980年,沈醉获准前往香港探亲,一次家庭聚会上,一位年幼的女孩突然问他:“你为什么用竹签刺江姐的手指?”

这句话让整个场面瞬间凝固,所有人都陷入尴尬。

面对质问,这位曾是国民党军统,高级特工的老人,并没有回避,深深叹了口气,缓缓开口。

他会如何回答?这背后,又隐藏着怎样的历史和忏悔?

沈醉进入国民党特务机关复兴社,是他人生的重要转折,也

是从此走上了一条,与普通人截然不同的道路——成为一名特工。

懂得如何伪装、如何审讯、如何刺探机密,他的冷静和果断,很快赢得了上司的赏识。

沈醉从底层特工一路晋升,后来加入了戴笠创立的军统局,成为了军统系统中,一颗冉冉升起的新星。

戴笠对他极为器重,安排他负责一些关键任务。

沈醉在行动中多次立功,被誉为“军统三剑客”之一,与毛人凤、郑介民齐名。

生活一时风光无限,在表面的荣光背后,沈醉所参与的行动,却让人不寒而栗。

他直接或间接地,参与了对中共地下党员的抓捕和审讯,亲眼见证了,无数革命者,因拒绝背叛而承受惨无人道的酷刑。

沈醉清楚军统的规则,那就是绝不心慈手软,随着地位提升,逐渐成为一些重大案件的决策者之一。

1948年,重庆渣滓洞和白公馆,成为关押中共地下党员的重要据点。

军统通过酷刑和威逼,企图从革命者口中,获得机密情报,沈醉在军统的高层位置,没有亲自动手,却目睹了一切。

对于这样的行为,沈醉没有任何异议,甚至认为是“特工职责”。

这种冷酷与麻木,使得他在后来的反思中,痛彻心扉。

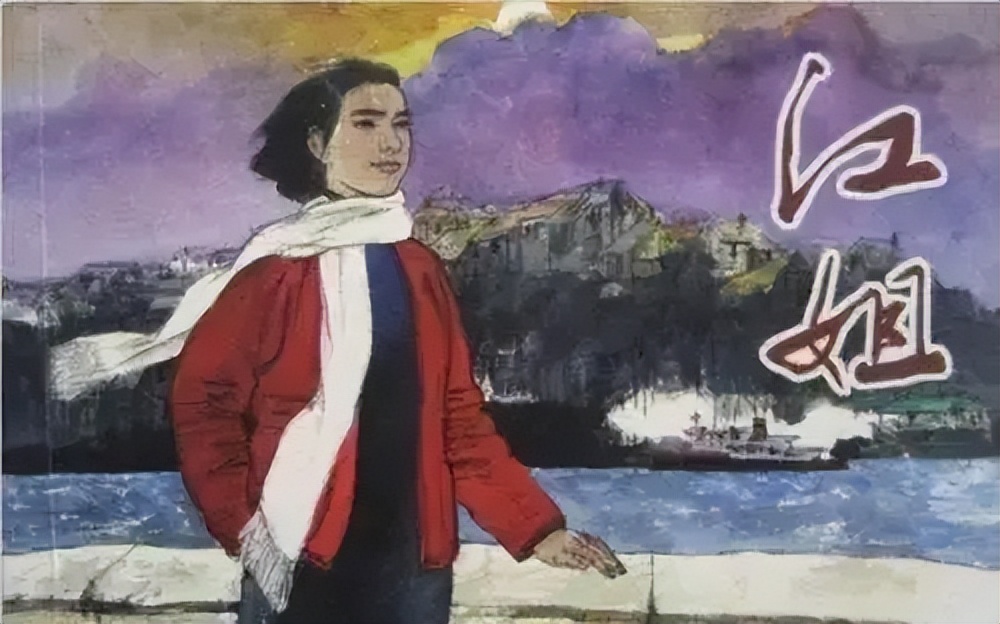

江竹筠,这位后来被人们尊称为“江姐”的女性,是渣滓洞监狱里著名的革命烈士。

在1948年被捕,面对敌人的威逼利诱,始终坚贞不屈,军统特务,对她施以各种酷刑,试图让她交代,组织结构和机密信息,江姐咬紧牙关,绝不松口。

令人发指的一幕,就是“竹签刺指”。

特务将削尖的竹签,用力刺进江姐的手指缝中,鲜血顺着竹签淌下,甚至溅在行刑者的脸上。

施刑者怒吼着:“交代!不然就要你的命!”江姐只冷冷地回了句:“竹签是竹子做的,共产党员的意志是钢铁铸的。”

沈醉在当时,担任军统局重要职务,直接领导渣滓洞的情报行动。

据一些资料记载,沈醉并未亲自,参与对江姐的酷刑,对这些酷刑的存在心知肚明。

他完全可以制止,可并没有选择这样做。

他知道军统内部的规矩,如果对酷刑手软,必然会受到上司的批评,甚至失去信任;

另一面,他也没有勇气,去对抗戴笠一手打造的军统文化。

江姐的刚烈,深深刺痛了军统特务的神经,却让沈醉逐渐陷入矛盾。

也曾多次在回忆录中提到,“我目睹了太多的酷刑,太多的鲜血,尤其是那些受害者的眼神,让我晚上经常无法入睡。”

当时的沈醉选择了沉默,并试图用繁忙的工作,掩盖内心的波动。

江姐牺牲后,她的故事传遍了大街小巷,成为无数人心中的英雄,沈醉却因为这些亲历的暴行,背负了一生的道德重压。

1949年,国民党在大陆的统治摇摇欲坠,沈醉随着特务机构,被调往云南,试图利用当地复杂的地形,与民情建立最后的抵抗根据地。

可国民党大势已去,沈醉也看清了局势。

随着解放军迅速推进云南,选择留在昆明,向解放军投诚并协助起义。

在历史的选择面前,沈醉放下了武器,在军统时期的种种劣迹,仍然让他无法轻易逃脱。

1951年,沈醉被捕入狱,被送往功德林监狱进行改造。

在狱中,沈醉开始了一段漫长的反思之路,也并非一个毫无情感的人,那些在军统时期,目睹的酷刑场景,以及那些坚贞不屈的革命者的面容,经常在他脑海中挥之不去。

沈醉曾在狱中,多次提到江姐,“她的眼神,我至今难忘”,这种深刻的痛苦和反思,成为了沈醉改造态度积极的动力。

监狱的十年中,沈醉学习马克思主义,参加劳动改造,不断向自己过去的行为“算账”。

他反复撰写自我检讨,还为当年的受害者写下道歉信。

曾经向组织坦承:“我对江竹筠、彭咏梧等烈士的迫害,是我一生中不堪回首的罪行,我对不起他们,也对不起这个时代。”

1960年,因改造态度良好,沈醉被特赦。

被授予起义将领称号,安排到云南昆明,从事文史研究工作,他的赎罪之路没有结束。

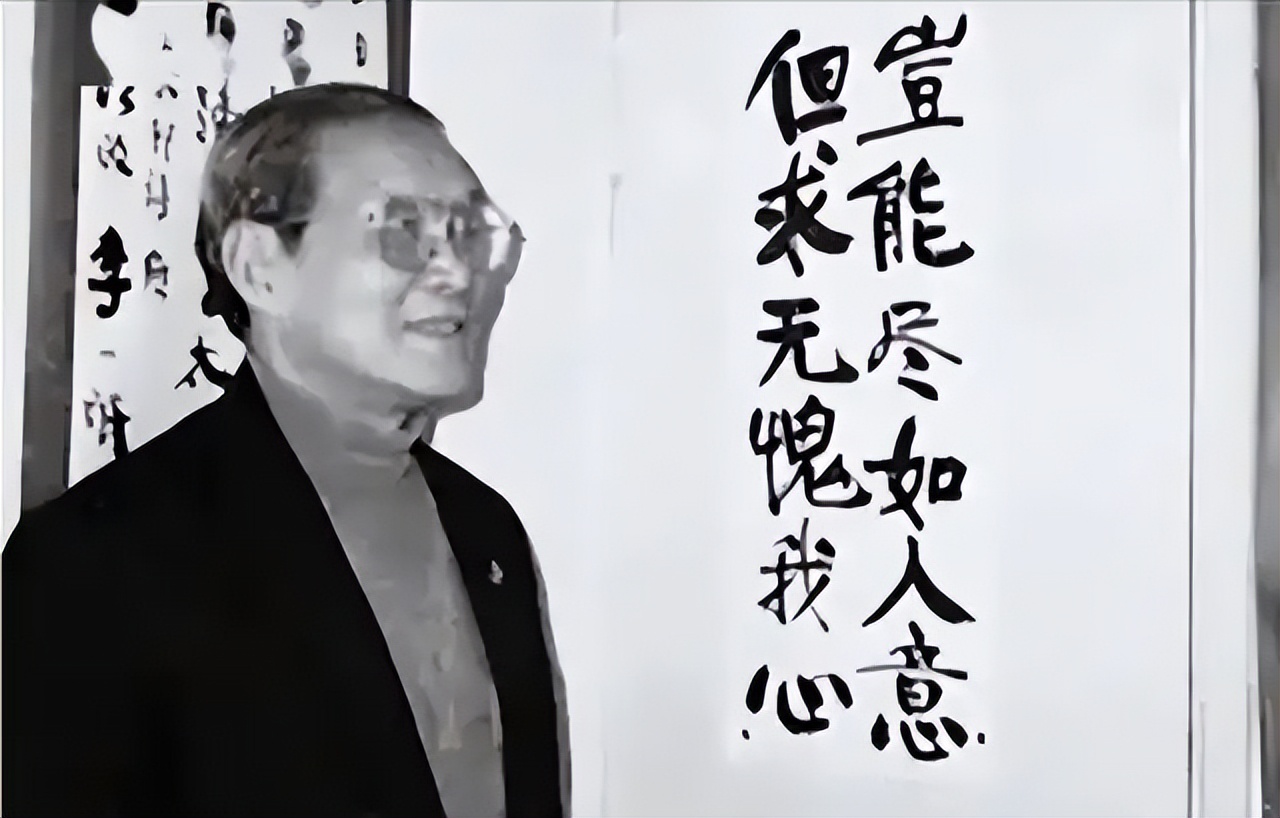

曾在日记中写道:“我这一生,毁在军统的铁血规则里;但我不能原谅的,是自己当年的麻木。”

这种反思,使得沈醉在晚年,改变了自己的态度。

沈醉不再掩饰自己的罪行,也不再为过去的行为寻找借口,深刻地明白,自己的一生,已经背负了太多无辜的生命。

这种坦然的态度,为他在后来的访港事件中,面对孩子的提问时,做出了真实而沉重的回答。

1980年,沈醉获准前往香港探亲,对他来说,这是一次迟来的家庭团聚,也是一次心灵上的洗礼。

香港是他亲人生活的地方,这里同样是国民党特务旧部的活动地。

他知道自己在这里,可能会遇到来自过去的质问和不解。

一次家庭聚会中,亲朋好友围坐一堂,大家谈起了旧时代的往事,起初,气氛轻松而温暖。

沈醉的亲人们,很少提及他在军统时期的经历,似乎不想让老人,再面对那些沉重的记忆。

一个年幼的小女孩,却突然打破了沉默,天真地问了一句:“爷爷,你是不是用竹签,刺了江姐的手指?”

女孩的声音很稚嫩,问题却尖锐得刺人。

整个场面顿时安静下来,许多人甚至不敢看沈醉的眼睛,生怕触及到他内心的伤疤。

沈醉没有立即回答,低下头,沉默了片刻,像是回到了几十年前的,那个血腥的审讯室。

良久,他抬起头,目光中充满了复杂的情绪。

他对女孩说:“孩子,我没有亲手刺她的手指,但我当时在场,我没有制止,我对不起她。”这一句简单的话,却包含了他几十年的悔恨和内疚。

沈醉的声音有些哽咽,说话间甚至微微颤抖。

接着向在场的人讲述了江姐的故事,他说江姐是一个伟大的革命者,她的坚强和勇气,让他深深敬佩。

回忆起江姐,面对酷刑时的冷静和从容,说她从未有一丝屈服,那种钢铁般的意志,是他一生中见过最震撼的力量。

沈醉坦言:“我没有资格为她辩解,我只能告诉你们,她是英雄,而我,是一个做过错事的人。”

在场的亲人,都被沈醉的坦诚打动了,有些人默默流下眼泪。

那位小女孩,似懂非懂地点点头,仿佛接受了,沈醉的回答,而沈醉的内心,却久久无法平静。

这次探亲,让沈醉在心灵上,完成了一次迟来的忏悔。

后来在回忆录中提到:“那个孩子的问题,把我拉回到了军统的日子,她的纯真让我更加明白,当年的自己有多么可悲。”

在晚年的日记里,沈醉一再提到江姐,和其他革命者的名字,说他们是他一生的痛,也是他最终找到救赎的钥匙。

沈醉从军统特工到起义将领,从残酷迫害到深刻忏悔,充满了矛盾与反思。

他对江姐的迫害,成为他一生的痛点;而他的忏悔,则为他晚年的灵魂,带来了些许安慰。

这一切,都提醒着我们,历史无法改变,反思却能让人找到救赎的希望。

沈醉在香港的这一幕,既是一个老人的自我和解,也是历史对每个人的拷问:面对错误,我们能否真正地承认,并且承担呢?