在巴黎喝酒,是可以轻轻松松串起来的,上次串了三家顶尖的葡萄酒吧,这次串三家世界50佳鸡尾酒吧,黄昏时开喝,入夜后微醺,都没出玛黑区。

先到法国排名最高的The Cambridge Public House,蓝色小屋挂着狗熊抱树的标志,透出几分英伦情调,但一推门,气氛完全是法式的轻快愉悦。

吧台位坐多了,就选靠窗位,看街上人来人往,正宗望洋眼。

先点两杯轻盈开场,飘仙六号算是传统英式鸡尾酒的改良,在Gin的基础上加了桃红葡萄酒,特别是来自意大利Asti的香料酒,用草药的苦甜代替轻飘飘的果甜。

另一杯Gin在黑刺李中浸渍过,自带浆果风味,调和木槿花茶,多了暖红色调,杯壁一抹焦黑的正山小种茶叶碎屑,再加Mezcal增添淡淡烟熏味,恰如酒的名字:事后烟。

相比英式调酒的扎实厚重,这里更多法国人的松弛自在,两杯转眼就喝光,找服务员来点下一轮,小姑娘留着一头彩虹色短发:“咦?你们刚刚喝的正好是酒单上唯一常年保留的两款,其他鸡尾酒会根据季节和食材定期更新哦!”于是点了应季的两杯。

Psycho killer用水洗过的胡椒加Tequila,点缀蘑菇粉做的曲奇饼干,透出干爽的鲜度,Mitamiyo则将梨和可可融入波本威士忌,显出冬日温暖果味。

巧的是,这两杯都用到了西班牙雪莉,前者是在沿海地带陈酿的Manzanilla,蕴含海的咸鲜,后者则是更靠内陆出产的Fino,细腻微氧芬芳,想来跟酒的调子也是搭的。

我们飞似地喝完两轮,隔壁情侣才刚开始暧昧,埋单去下一家。

Little Red Door是少数几家能10次荣登世界50佳榜单的酒吧,一路走去沿途满地冰块,我们纳闷:玩得这么疯吗?以狂饮闻名的都柏林酒吧也不带这样的啊……来到著名的小红门前,一个酒保模样的男生对来客连连抱歉:我们家出了很严重的问题,制冰机、冰箱、水槽什么的整个系统全部瘫痪!他在胸前比划了一下,水有这么高,表情看上去快崩溃了。

我们祝他和团队好运,随口问附近还有什么好馆子吗?他转身拿来张卡片,上面的二维码扫一扫,有玛黑区所有的餐厅推荐,巴黎人可太可爱了。

随兴走两步,就是Bar Nouveau,吧台前还剩最后两个空位,赶紧落座。

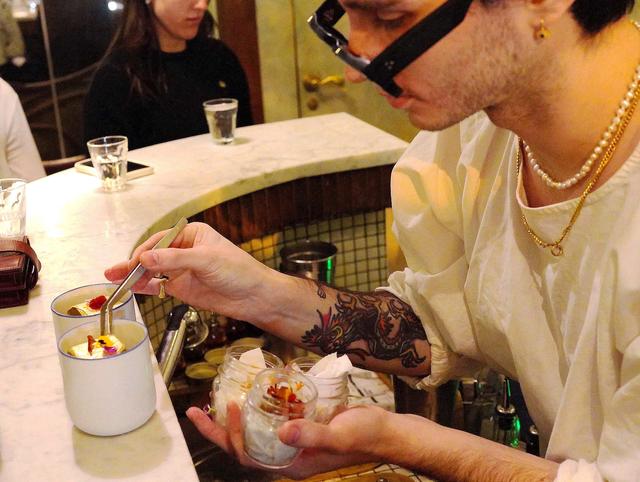

酒吧如其名,饰以新艺术运动风格,藤蔓状镜框蔓延到镜面天花板,自然曲线吊灯映照尘封的老酒,调酒师戴着黑框眼镜,散发乖巧书生气,他调酒的手势很特别,Shake用最小号的壶,还有一台复古搅拌机嗡嗡作响地制作冰霜。

一款酒取名Gustave,想必是致敬维也纳分离派创始人Klimt,分离派是新艺术运动在奥地利的发展,不久前我们在纽约新美术馆观赏过画家金光闪闪的代表作,如今则看着片片金箔被小心翼翼地覆到冰块上,伏特加调和葡萄、芹菜和木质调,充满了上世纪初的魅力。

另外一杯Bango以龙舌兰做基酒,融进了杏子的果味,令人惊异地拥有新鲜果实毛茸茸的质感和果酱般的甜美,又不失酸度和鲜度,完美包裹住酒精,像一件Art Nouveau的家具,简约、优雅、怀旧。

实在是喜欢这儿的酒,毫不犹豫来第二轮:Ramos看起来有点娘,香草酸奶泡沫托着小花,还配了精致的贝壳勺,隔壁一位直男出手把花摘了再开喝,我起初也以为奶味会俗气,但没想到它酸甜平衡、奶味顺滑、酒体圆润又散发接骨木花香,是我喝过最美味的酸奶!

跟着一杯Fine à l'eau我翻译成“精细的水”可能词不达意,源于被法国人视为“生命之水”的干邑——这是我喝过最棒的马爹利!看酒单配方不过是葡萄和糖,我问调酒师秘诀是啥?他说因为加的是干邑产区的葡萄制成的果汁和糖,这杯也是他的最爱。

我说马爹利我们家有好多,但白玉霓葡萄上海可没有,太可惜了……“哦?你们来自上海,我去年10月份刚去过,非常喜欢!”“是参加World Class吗?”“对啊,我女朋友也是调酒师,Diageo请她去当评委。”我们郑重其事地当起了中国酒推广大使:“你下次来,一定要试试绍兴黄酒啊!”

接续四轮鸡尾酒,不失为一场愉快的开胃酒,跟着有趣的晚餐,我稍后与大家分享……