在官渡之战期间,曹操将关羽安排在曹营中,并委任他为先登军的指挥官,这支队伍相当于现代的敢死队。

关羽二话不说,拉上张辽就往前冲,一路没人挡得住,简直像在自家后院散步一样轻松。他直接冲进敌军堆里,一枪就把颜良挑下马,顺手还砍了他的脑袋,带着战利品大摇大摆地回来了。

曹操派遣张辽和关羽作为先锋部队进攻敌军。关羽在战场上发现敌方将领颜良的旗帜和车盖,立即驱马冲入敌阵,在众多士兵中直取颜良,将其击杀并带回首级。

张辽被眼前这一幕彻底震惊了。他从未见过如此出人意料的举动,几十年来这还是头一遭。他暗自思忖,这样的机会绝不能错过,一定要亲自尝试一番。

张辽盼了十多年,始终没能等到那个机会。就在他准备放下执念,安心养老的时候。

时机已到!现在是行动的最佳时刻,别犹豫了。抓住这个难得的机遇,赶紧行动起来吧。错过这次,下次可不知道要等到什么时候了。别光看着,现在就是最好的时候,赶紧动手!

图中所绘为张辽,生于公元169年,卒于222年,字文远。

孙权对合肥垂涎已久。合肥地理位置极为重要,东接江淮丘陵的张八陵,西靠大别山余脉的皖西山地,南临长江,北依淮河,是兵家必争之地。合肥以北就是寿春,一旦拿下合肥,寿春便唾手可得。

控制寿春就能依托淮河建立防御体系。

换个角度想想淮河防线的重要性,不如先假设一下没有它会是啥情况。要是没了这道防线,整个区域的安全体系可就垮了。淮河防线就像是一道屏障,挡住了外来的威胁,保护了内陆的稳定。没了它,敌人就能长驱直入,直接威胁到核心地带。所以说,淮河防线的存在,不仅是为了防御,更是为了维持整个地区的平衡和安全。它就像是我们的保险,没了它,风险可就大了。

孙权的防御主要依赖长江,这条江虽然看似难以跨越,但荆州的存在实际上削弱了长江的防御价值。无论荆州落入魏国还是蜀国手中,合肥都成为了一个必须争夺的战略要地。相比直接攻击荆州,攻打合肥在战略上更为实际和可行。因此,合肥成为了更合适的目标。

赤壁之战刚结束,曹操还在华容道脱身时,孙权就率军攻打合肥。打了快一百天,还是没拿下,孙权急得想亲自上阵。这时蒋济放出假消息,说曹操派了援军,人数和孙权差不多。孙权一想,敌人兵力强、士气高,自己这边又累又饿,根本打不过,只好下令撤退。

后来发现这消息是假的,真是让人火大。

从历史进程来看,这场战斗堪称孙权最接近拿下合肥的一次,但结果却成了他合肥噩梦的开端。自此之后,他在合肥地区的军事行动屡屡受挫,始终未能突破这一战略要地。这场战役的失败不仅打击了孙权的军事信心,也彻底改变了他对合肥的战略部署,成为其军事生涯的重要转折点。

合肥位于中国东部,地处长江与淮河之间,地理位置优越。作为安徽省的省会,合肥不仅是该省的政治、经济和文化中心,还在全国范围内扮演着重要角色。其地理位置使其成为连接南北的重要枢纽,交通便利,资源丰富。合肥的发展得益于其独特的地理优势,吸引了大量投资和人才,推动了当地经济的快速增长。

公元215年8月。

曹操率军西征张鲁,后方仅留张辽、李典、乐进三位将领驻守城池,兵力总计七千。

孙权看到眼前的情景,意识到反击的时机已到!

根据记载,他此次出征调集了约十万大军,麾下将领众多,如吕蒙、陈武、甘宁、徐盛、凌统等主力战将悉数随行。显然,他集结了所有可用之将,意图以压倒性兵力一举攻占合肥。

曹操在离开之前,秘密交给护军薛悌一封密信,并嘱咐他:“敌人到了再打开。”后来得知孙权即将来袭,薛悌按指示拆开信件查看内容。

张辽认为,曹操率军远征,等援军赶到时,敌人可能已经击败我们。因此,他主张在敌军尚未集结完毕时主动出击,削弱其锐气,从而稳定军心。

李典和乐进都沉默不语,目光集中在对方身上。原因很简单,他们三个之间关系并不融洽。

这个策略是张辽提出的,那么获得功劳的也应该是你吧?

乐进,字文谦,生年不详,卒于公元218年。

张辽见状,心里一急,顾不上多想,直接往外冲。李典这边,曹操点名要他出战,他也没法推脱,只能硬着头皮跟上去。

张辽取得胜利并非偶然,关键在于他善于运用机动战术。突击行动的核心在于兵力精简,人数越少,越容易在敌军尚未反应时迅速撤离。这种战术的本质很简单:要么全身而退,要么全军覆没,没有中间地带。

张辽对此早已心知肚明,因此他决定大幅提升部队的灵活性。他从七千名士兵中精选了八百人,并为他们提供了额外的饮食作为激励。

下图展示的是三国时期的地理分布图。

三、快速行动

清晨七点,天刚蒙蒙亮。吴军用完早饭,离合肥还有一百里路程,队伍正缓缓前进。将领们向孙权汇报作战策略,谋士们则讨论拿下合肥后的部署。就在这时,远处出现了一个小黑点,逐渐变得清晰起来。

陈武将来到前线,仔细打量战场形势。

人眼的极限视觉范围大约是五百米,而马的速度能达到每分钟六百五十米。这意味着,不到一分钟的时间,陈武就亲眼目睹了远处的一个小黑点迅速变成了近在眼前的张辽。

陈武还没来得及应对,就被张辽一戟挑下马。孙权这边兵将们一时慌乱,不知所措。张辽大喊:“我是张辽张文远!”随后挥戟策马,率领八百亲兵冲入敌阵,在重重包围中穿梭自如,毫无阻碍。吴军瞬间溃不成军,四处逃窜,直到潘璋连斩两人才勉强稳住阵脚。徐盛不仅身受重伤,连兵器都被打落。

清晨,张辽身着铠甲,手持武器,率先冲入敌阵,英勇奋战。他接连斩杀数十名敌军,击毙两名将领,并高声报出自己的名字,以震慑对手。

张辽率领部队迅速推进,毫无阻碍地冲向孙权的指挥中心。孙权见状,远远地抓起大戟自卫,身边护卫急忙上前阻挡张辽。

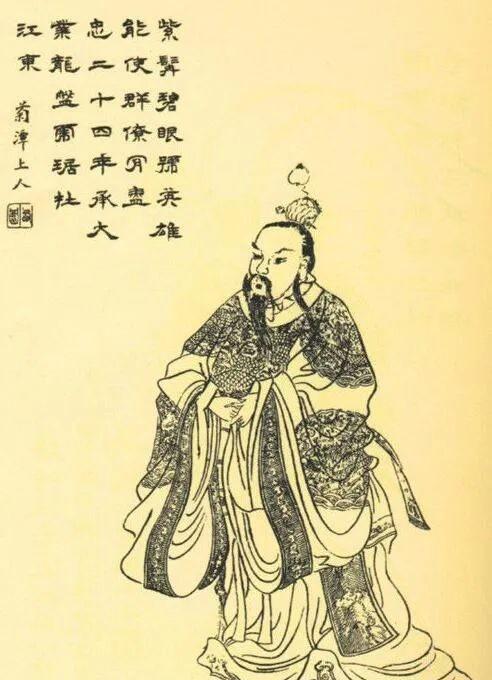

孙权画像上的题跋

孙权起初紧张不安,但发现张辽无法继续推进后,终于放松下来。经过仔细观察,他意识到张辽只是率领一支小分队进行突袭行动。

张辽察觉孙权已有所警觉,意识到自己仅带八百人深入敌方十万大军之中,处境极为不利。他当机立断,率领几十名亲兵迅速向阵外突围。此时,外围的吴军尚未完全反应过来,张辽抓住这一短暂的机会,成功突破重围。

剩下的几百名士兵齐声高呼:“散开!”张辽带着几十名亲兵成功突围,其他人则大喊:“将军要丢下我们吗?”张辽听到后,立刻调转马头,重新杀入敌阵,将剩余的士兵全部救出。随后,他带领部队返回营地。

挨了这顿揍,吴军哪还有心思打合肥,灰溜溜撤回了营地,好一阵子才恢复元气。

从清晨激战到正午,吴军士气受挫,转而巩固防御,士兵们的情绪逐渐稳定下来。

吴军在大营里待了十来天,找了个借口就离开了。

甘宁,字兴霸,出生于巴郡临江,即现今的重庆忠县。他的确切去世年份存在争议,一般认为是在公元215年。

在逍遥津这个地方,发生了一场令人震撼的战斗。这场战役中,张辽率领的军队展现出了非凡的勇气和战斗力。面对孙权的强大攻势,张辽不仅没有退缩,反而以少胜多,成功击退了敌军。这场胜利不仅巩固了曹操在江淮地区的统治,也让张辽的威名远扬。逍遥津之战成为了三国时期著名的战役之一,张辽的英勇表现也被后人传颂。

在遭受羞辱后,孙权内心始终无法释怀,他迫切希望通过实际行动来挽回尊严,向众人展示自己同样具备卓越的领导才能。这种强烈的自我证明欲望,成为他后续决策的重要驱动力。

孙权决定让主力部队先行撤退,自己则带领数千精兵,并留下甘宁、蒋钦、吕蒙和凌统等将领,在逍遥津一带负责殿后。

东吴的军队采用了分兵管理的方式,每位将领都拥有自己的精锐部队。在逍遥津驻扎的几千人,正是这些将领手下的精锐力量,代表了东吴最顶尖的战斗力。

张辽得知这一消息后,立即意识到孙权的行动。他迅速安排李典处理相关事务,随后带领之前那支八百人的队伍,直奔逍遥津而去。

张辽再次大破吴军,打得他们溃不成军,四处逃窜。甘宁、蒋钦和吕蒙迅速上前迎战张辽,为孙权争取撤退时间,凌统则负责保护孙权安全撤离。

上图显示的是吕蒙,他生于公元179年,卒于公元220年。

孙权好不容易逃到逍遥津桥头,只要跨过这座桥就能脱离险境。

不过,你还记得张辽之前交代李典的任务吗?对,李典按照指示,把桥拆得连马都跨不过去,随后在附近设下了埋伏。

孙权骑着马来到渡口桥边,发现桥南端已经拆毁,桥面缺失了超过一丈的木板。

孙权正站在桥上,突然看到曹军冲了过来,一时不知所措。身后的将领急忙提醒:“主公,您先退后几步,积蓄力量,再全力策马冲过去。”

孙权按照计划行动,成功越过了河。多亏他穿了普通士兵的服装,才没被曹军发现。要是他穿着显眼,恐怕就算过了河,曹军也会追上来抓住他。

夜幕降临,张辽和李典设宴庆祝胜利。席间,张辽向吴军俘虏打听:“今天战场上有个紫须将领,身材比例奇特,骑射功夫了得,不知是何方神圣?”

降兵提到“紫胡子?那应该是我们的孙老板......”

整个军队都感到深深的遗憾和惋惜。

三国时期的荆州地区地图展示。

逍遥津一役,孙权的精锐部队几乎全军覆没。面对这样的惨败,孙权别无选择,只能将战略重心转向荆州。这一战不仅削弱了他的军事力量,也迫使他重新调整未来的战略布局,集中精力在荆州地区寻求新的发展机会。

。。。,