1953年12月,北京正值严寒时节,毛主席在中南海处理公务时,接到了一封从遥远地方寄来的重要信件。

这封信是从中缅边界阿佤山区的班老部落寄出的,由当地几位佤族首领共同撰写。

信中措辞简洁明了,由于佤族首领们对汉语掌握有限,表达方式显得直截了当。

致毛泽东主席的一封信:

我们给毛主席写了一封信,没有准备其他礼物,只送了一把银刀和一对象牙。班老自古以来就是中国的领土,但目前仍有外国官员驻扎。过去在划定边界时,外国官员曾试图送礼给我们,我们拒绝了,结果英国人发动了攻击,这让我们感到恐惧。如今,外国人频繁出现,如果班老回归中国,希望派遣解放军驻守,保护我们。班老人民的心始终如一,如果中国不接纳班老,也请给予回复。

班老地区的首领包括屋勐、混抚、南勐、金勐和混于。

在傣历1315年2月9日这一天。

班老地区的首领们明确表示,该地区自古以来就是中国领土的一部分。他们请求毛泽东主席派遣解放军进驻该地。在信件的结尾,首领们还表达了他们的担忧,如果国家不再需要他们,希望能得到明确的答复。

那么,这些头领们为何会发表这样的言论?还有,他们声称班老地区“自古以来就属于中国”,这种说法又是怎么来的?要搞清楚这些,我们得回到三国时期,提到当时的丞相诸葛亮。

【一、】

在公元225年,蜀汉的丞相诸葛亮亲自带领军队向南进发。

在出征初期,诸葛亮就确立了“以心理战为核心,军事打击为辅助”的战略方针。他强调,此次南征应着重于瓦解敌方士气,而非单纯依靠武力取胜。这一策略旨在通过影响敌方心理状态,达到不战而屈人之兵的效果,从而减少不必要的伤亡和资源消耗。诸葛亮认为,只有从根本上动摇对手的意志,才能真正实现长治久安,而非一味依赖武力镇压。

诸葛亮不仅嘴上这么说,实际行动也完全一致。他言行如一,说到做到。

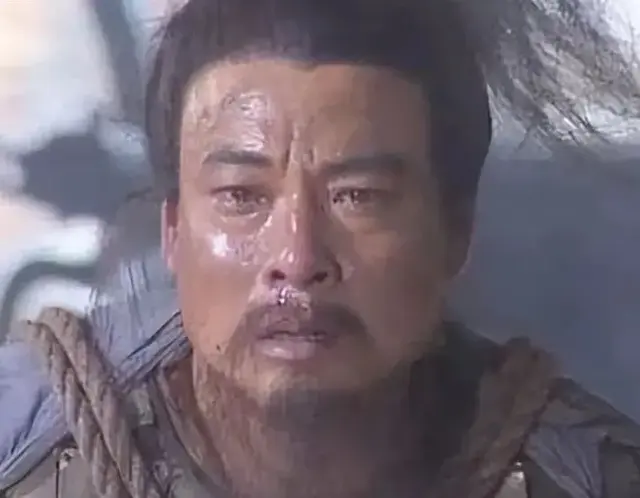

诸葛亮南征的第一仗就是对付南中老大孟获。第一次交手就把孟获逮住了,但诸葛亮没急着收拾他,反而把他放了,想让他心服口服。就这么抓了放,放了抓,来回折腾了七次。最后孟获彻底服了,当场向诸葛亮保证:"以后再也不闹事了"。

诸葛亮七次擒获孟获,又七次将其释放。孟获最终心悦诚服,当地的少数民族和汉人都开始向往回归正道。诸葛亮再次询问孟获,孟获回答道:“您的威严如同天意,南方人再也不会反叛了。”---《华阳国志》

诸葛亮在南中地区实施的策略中,除了广为人知的七擒孟获之外,还推行了一项对当地民众产生深远影响的政策。这一举措不仅稳定了边疆,还为百姓带来了实质性的福祉。通过这一系列措施,诸葛亮有效地巩固了蜀汉对南中的控制,同时改善了当地人民的生活条件。

这一举措让当地百姓对诸葛亮心怀感激,这种情感延续了千年之久。诸葛亮的政策深入人心,给百姓带来了实实在在的好处,让他们世代相传,永远铭记。他的智慧和远见不仅解决了当时的困难,更为后世树立了榜样。正是这种深远的影响,使得诸葛亮的名字在民间代代相传,成为不朽的传奇。

平定南中后,诸葛亮对当地行政区划进行了调整。原本的四个郡被他重新规划,最终划分为六个郡,分别是益州、永昌、牂柯、越巂、云南和兴古。这一调整使得南中地区的管理更加细致,有助于加强中央对边疆的控制。

在完成区域划分后,诸葛亮立即推行了"和夷"策略。这一策略本质上是其"攻心"思想的进一步实践。他通过安抚和怀柔的方式,旨在稳定边疆,促进民族融合。这一政策的实施,充分体现了诸葛亮在处理民族问题上的远见卓识。他认识到单纯依靠武力难以长治久安,转而采取以德服人的方式,力求从根本上解决边疆问题。这种策略不仅节省了军事资源,更为蜀汉的长期稳定奠定了基础。诸葛亮的"和夷"政策,实质上是其政治智慧的集中体现,展现了他作为杰出政治家的战略眼光。

为了有效治理边疆地区,诸葛亮采取了因地制宜的策略。他重用地方上有威望的领袖,让他们继续管理本地事务。例如,南中地区的孟获被授予官职,负责当地政务。同时,王伉和吕凯等官员也被派往南中各郡,担任地方行政要职。这种用人方式既利用了当地人才的影响力,又确保了政令的顺利执行。

这种政策实施后,南中地区的民众逐渐消除了对蜀汉政权的抗拒情绪。与此同时,蜀汉政权借助当地百姓的支持,进一步巩固了在该区域的统治基础。通过这种双向互动,蜀汉不仅获得了民心,还增强了对南中地区的实际控制力,为后续的治理创造了有利条件。

接下来,还有一点特别关键。

诸葛亮亲自从蜀地引入先进的农业技术到南中地区,旨在推动当地经济发展。这些技术如今看似普通,但在当时却是具有划时代意义的创新。通过引入这些方法,他有效地提升了南中的农业生产力,为区域经济注入了新的活力。这一举措不仅体现了诸葛亮对地方发展的重视,也展示了他在治理上的远见和务实精神。

当时南中地区普遍采用原始的刀耕火种方式,农业生产水平非常落后。诸葛亮将先进的耕作技术带到当地,极大地提升了生产力水平。这一举措使南中地区实现了跨越式发展,推动了当地社会的进步。

南中地区的居民原本靠打猎为生,后来逐渐改变生活方式。他们离开山林,搬到平原地区定居,开始修建城镇,种植庄稼,养蚕织布。这意味着他们的社会形态发生了根本变化,从原始的狩猎采集阶段过渡到了以农业为基础的社会发展阶段。

这一措施大幅提升了南中地区民众的生活水平,同时也确保了蜀国后方的稳定。通过改善当地民生,蜀国不仅赢得了民心,还消除了后顾之忧,为后续发展提供了坚实保障。

诸葛亮推行的一系列措施显著改善了当地百姓的生活质量。他亲自指导民众种植水稻、修建房屋等实用技能,赢得了百姓的广泛尊敬。正因如此,诸葛亮在当地民众心中享有极高的威望和地位。

当地民间故事中,诸葛亮常被尊称为"阿祖阿公"。这个称呼充分体现了他在当地百姓心中的崇高地位。作为一位备受敬仰的历史人物,诸葛亮在当地文化中留下了深刻印记。人们用这种亲昵而尊敬的称谓,表达了对他的深厚感情和无限敬仰。这个独特的称呼,不仅反映了诸葛亮在当地的影响力,也展现了民间文化对他的特殊情感寄托。

诸葛亮的名号不仅没有因年代久远而消失,反而在民间广泛流传。尤其在西南一带,多个少数民族至今保留着纪念他的传统活动。这种文化现象跨越了时间和地域,成为当地民俗的重要组成部分。

以基诺族为例,他们在进行祭祖仪式时,会优先祭拜"诸葛阿公",之后才祭祀本族的祖先。同样地,景颇族也保留着这种祭祀传统。

在西南地区,类似的例子比比皆是。简而言之,诸葛亮当年实施的政策给当地民众带来了切实的利益,使得百姓们至今仍铭记他的功绩。

自那时起,西南地区的少数民族便逐渐认同并融入中国。据传,当地居民与诸葛亮达成协议,承诺长期守护中国的南部边界。这一历史事件不仅加深了民族间的联系,也巩固了该地区与中央政权的纽带。通过这样的合作,双方共同维护了边疆的稳定与安全,促进了区域的发展与和谐。这种历史传承至今,仍影响着当地的文化与社会结构。

【二、】

清朝末年,清政府统治乏力,阿佤山区一带蕴藏着丰富的矿产资源,吸引了外部势力的贪婪目光。这些外来者并非出于善意,而是对这片资源丰富的土地虎视眈眈。

这位暗中打主意的外来者,正是来自英国。

1885年,英国成功将缅甸纳入其殖民版图。此后,英国政府持续派遣小规模军事单位及宗教人士深入阿佤山区,开展系统的地理勘探与资源调查工作。

英国人在勘探过程中意外发现了远超预期的矿产资源,这让他们对当地矿产的野心迅速暴露。为了将这些资源收入囊中,他们无所不用其极,既通过金钱贿赂,也施加言语恐吓,企图彻底掌控这片区域的矿产。

多亏班洪、班老和永和等地的部落头领们果断回绝了英国人的要求,保住了当地的矿产资源,没让它们被外人拿走。这些首领的坚定立场,让资源免于落入他人控制。

按照当时英国人的性格,他们怎么可能轻易认输?英国人向来以坚韧著称,面对挑战时,往往表现出极强的决心和毅力。他们的历史和文化塑造了这种不轻易退缩的特质,尤其是在面对困难或压力时,更会坚持到底。因此,放弃并不是他们的选择,反而会激发他们更加努力地去争取和捍卫自己的立场。这种性格特点在当时的历史背景下尤为明显,也成为了他们应对各种复杂局面的重要支撑。

1934年,英国政府趁中国国内局势动荡之际,在中缅边界地区展开了大规模基础设施建设。他们修建了公路、机场和军事营房,意图通过军事手段强行进入阿佤山地区进行矿产资源开发。这一行动充分暴露了英国殖民者对中国领土资源的觊觎之心,也反映了当时中国在国际局势中的弱势地位。英国选择在边境地区部署军事设施,显然是为了确保其矿产开采计划能够顺利实施,同时也为可能的军事冲突做好准备。这一事件不仅威胁到中国领土完整,也预示着未来中英两国在该地区的利益冲突。

英国军队出其不意地发动进攻,凭借装备优势在初期占据上风。然而,他们肆无忌惮的掠夺行为立即激起了阿佤山民众的强烈反抗。当地人民对侵略者的暴行感到极度愤怒,迅速组织起来进行抵抗。这种侵略行径不仅没有让英国人如愿以偿,反而激化了当地居民的反抗情绪,为后续的冲突埋下了伏笔。

在阿佤地区,得到当地百姓的积极响应,十七位部落头领聚在一起,他们通过歃血仪式结盟,共同商议如何对抗英国侵略者。

有人认为,少数民族的武器装备肯定很落后,怎么可能打得过英国?确实,他们的装备不够先进,但他们有着强烈的爱国情怀,愿意为保卫家园付出一切,甚至不惜牺牲自己的生命。这种精神力量,远比武器更重要。

随后,十七位领袖联合发布了《告祖国同胞书》。在这份文书的引言部分,他们又一次提及了千年前的诸葛亮。

阿祖阿公的传承历史悠久,守护家园是我们的责任,如果因为我们的过失而失去它,不仅无法面对祖先,更无颜面对后代。尽管我们的土地贫瘠,人口稀少,但仍有数千平方公里的土地和上百万的民众。我们誓死捍卫这片土地,即使付出生命的代价也在所不惜。即使只剩下最后一枪一弹,最后一妇一孺,我们的身体可能会被摧毁,但我们的意志绝不会动摇。

西南地区的老百姓热情高涨,他们自发捐款,踊跃参军,组建了一支由汉族和傣族同胞组成的几千人队伍。这支队伍声势浩大地开赴阿佤山,与当地居民并肩作战,共同抵抗外来侵略者。

在阿佤山地区各族群众的全力协助下,我军成功击退了英国侵略者,夺回了他们占据的佤族村寨和矿产资源。这场胜利不仅彰显了当地军民团结一致的精神,也确保了我国边疆地区的领土完整。

在推进过程中,军队与阿佤山区的居民达成了协议,承诺永远效忠于中国政府,绝不向外国势力屈服,违反者将受到严厉惩处。

这就是历史上广为人知的"班洪事件"。这一事件充分展现了以佤族为核心的中国边疆各族人民的团结协作与相互支持。他们为了捍卫国家领土完整,展现出无畏牺牲、英勇抗争的爱国情怀。在这场斗争中,各民族同胞紧密团结,共同抵御外来侵略,用鲜血和生命诠释了崇高的民族精神。这一事件不仅彰显了边疆各族人民对祖国的忠诚,也成为中华民族团结御侮的典范。

中华儿女用生命和热血,铸就了爱国主义的辉煌篇章。他们的英勇牺牲,展现了炎黄子孙对祖国的赤胆忠心,谱写了一曲感人至深的民族赞歌。这种无私奉献的精神,成为了中华民族宝贵的精神财富,激励着一代又一代中国人奋勇向前。

虽然这些战役取得了成功,但也带来了长期问题。几年后,到了1941年,班老地区不得不暂时与祖国分离。

事件的起因要追溯到班洪事件结束之后。

班洪冲突平息后,面对国内民众的强烈反对,蒋介石领导的国民政府不得不向英国政府提出外交交涉。然而,英国方面不仅拒绝接受中方的抗议,还反咬一口,要求国民政府严惩当时指挥部队抵抗英军的指挥官,并对中方施加外交压力。

面对这一局面,国民党当局为避免与英国产生冲突,决定采取妥协态度。他们向云南地方政府下达指令,要求立即停止民众的抵制英货活动,同时抓捕并惩处组织反英运动的领导人。这一决策反映出国民党政府在处理对外关系时,倾向于采取息事宁人的态度,即便牺牲民众利益也在所不惜。

在国民政府的介入下,这支由民众自发组建的爱国团体不得不宣告解散。随着该组织的瓦解,英国人趁机重返,重新控制了阿佤山区的部分区域。

此外,英国方面为了进一步获取利益,派遣了谈判代表,借口讨论中缅边界问题,试图将阿佤山区划入英属缅甸的版图。

在抗日战争的关键时刻,英国抓住中国面临的困境,利用关闭滇缅公路作为筹码,向国民党政府施压,要求其接受相关条件。这条公路是中国获取外援的重要通道,英国以封锁三个月为威胁,迫使国民党政府不得不考虑其提出的要求。这一举动反映了英国在二战期间对中国局势的干预,以及其试图在东亚地区维护自身利益的策略。滇缅公路的关闭不仅影响了中国的抗战物资供应,也凸显了当时国际局势的复杂性。

1941年6月,国民党政府通过外交文书的形式,将阿佤山区大部分区域的控制权移交给英国。这一决定使得该地区四分之三的土地落入英国之手。

班洪和班老地区自此成为焦点,佤族民众始终心向中华,却因局势变化陷入孤立无援的境地。他们虽坚定归属,却因外部环境的影响,失去了原有的依靠,成为了事实上的“孤儿”。这一转变不仅改变了当地的政治格局,也深刻影响了佤族人民的生活状态。

这一历史事件被称为“1941年线事件”,充分暴露了英国政府趁乱渔利的狡猾策略。当时,英国利用中国处于抗日战争最艰难时期的特殊局面,试图通过划定所谓的“1941年线”来侵占中国领土。这一行为不仅严重损害了中国的主权利益,也充分体现了英国殖民主义者趁人之危的惯用手段。英国政府选择在中国全力抗击日本侵略的关键时刻提出这一要求,显然是经过精心算计的。他们深知中国当时无力同时应对日本侵略和英国的领土要求,企图通过这种时机来达到其不可告人的目的。这一事件的发生,让国际社会清楚地看到了英国政府为实现其殖民扩张目标所采取的不择手段的做法。

【三、】

经过漫长的抗日战争和解放战争的洗礼,1949年,在毛主席的带领下,中国人民成功创建了崭新的国家。

毛泽东在天安门城楼的庄严宣告,不仅震撼了北京市民,也让云南边陲的佤族同胞心潮澎湃。这一历史性时刻通过电波传遍大江南北,跨越千山万水,在佤山深处激起强烈共鸣。当新中国成立的消息传到阿佤山,世代生活在这里的佤族群众无不欢欣鼓舞,他们以独特的方式庆祝这一伟大时刻,表达对新中国的热切期盼和坚定支持。这一历史性事件标志着佤族人民与全国各族人民一道,迈入了崭新的历史发展阶段。

他们始终铭记自己属于中华民族,回到祖国怀抱的愿望从未动摇。这份信念深深扎根于他们的内心,成为他们坚定不移的精神支柱。无论身处何地,他们都心系祖国,期盼着最终回归的那一刻。这种强烈的民族认同感和归属感,是他们克服一切困难的动力源泉。他们用实际行动证明了对祖国的忠诚,展现了中华儿女的赤子之心。

这种坚定不移的信仰,历经千年风雨,始终如一地传承至今。从古至今,这种精神力量从未动摇,始终贯穿在历史长河中。千百年来,它经受住了时间的考验,在岁月的洗礼中愈发坚韧。这种恒久不变的信念,见证了无数代人的坚守与传承,成为跨越时空的精神纽带。在历史的长卷中,它始终占据着重要位置,影响着一代又一代人。这种历久弥新的信念,不仅没有被时间冲淡,反而在历史的长河中愈发鲜明。它像一条永不干涸的河流,源源不断地滋养着人们的精神世界。这种跨越千年的信仰,在时代的变迁中始终保持着其本质,成为连接过去与未来的重要桥梁。

1949年12月,解放军在西南地区接连打赢了几场关键战斗,这一连串的胜利让佤族群众对回到祖国怀抱充满了期待。

1953年,阿佤山区班老部落的几位佤族首领经过多次讨论,最终决定向毛主席致信。他们怀着深切的期盼和激动的心情,郑重其事地完成了这封信的撰写。

在信件中,他们不仅强调班老地区自古以来就是中国的一部分,还讲述了多次遭受英国欺压的经历,表达了深深的担忧和不安。

最终,他们真诚地向毛主席请求,希望能被派往解放区驻守。

几位首领讲完这些话后,又补充道:"如果你们不打算管班老的事,也请给我们一个答复。"他们为何会提出这样的要求?

他们心里其实挺慌的,生怕重蹈覆辙,像过去那样被国民党政府一脚踢开。现在这几位头头的心态,就跟小孩怕被爸妈丢下差不多。

由于他们过去遭受过类似的伤害,因此他们的言辞中透露出明显的“不满”和“焦虑”。

在毛主席的带领下,新中国与国民党政府截然不同,绝不会抛弃自己的民众。

绝对不可能,完全没有这种可能。

在毛主席的指示下,中央迅速向几位部落首领发出回信。信中明确指出,佤族同胞将与其他民族共同迈向美好未来。

新中国的成立标志着佤族人民作为中华民族重要组成部分的身份得到了充分认可。中国政府始终重视佤族人民的历史地位和现实发展,将佤族视为统一多民族国家不可或缺的成员。这种政策体现了新中国对各族群一视同仁的态度,彰显了民族团结的坚定立场。在国家发展进程中,佤族人民与其他民族一道,共同享有平等权利和发展机遇,这充分证明了中国政府维护民族团结、促进各民族共同繁荣的坚定决心。

收到回信后,中国立即就边境议题与缅甸进行磋商。经过六年多次协商,两国最终达成一致。

新中国成立后,政府始终致力于推动佤族同胞融入中华民族大家庭。通过一系列政策措施,积极促进佤族地区经济社会发展,加强民族团结,努力实现各民族共同繁荣。这一过程中,党和政府始终坚持平等、团结、互助的原则,不断巩固和深化佤族与祖国大家庭的联系。

1960年10月1日,周恩来总理和缅甸总理吴努在北京签署了一项重要协议。根据这份协议,班老和班洪部落的领土正式归属中国。

佤族同胞多年期盼重回祖国的心愿,至此圆满达成。

在班老和班洪地区重新回归的那一天,大约有两千多名当地居民聚集在沧源,举办了一场规模宏大的国庆庆祝活动。大家尽情歌舞,激动地喊出心声:“新中国始终记得我们,毛主席也从未忘记我们!”

1961年,中国政府对这一区域实施行政管辖,并在云南省临沧市沧源佤族自治县内设立了两个新的行政单位——班老公社和班洪公社。

如今,佤族同胞们彻底摆脱了昔日被抛弃的恐惧。他们坚信,在毛主席的带领下,新中国始终是他们最坚实的支柱和最可靠的保障。