我们以为我们在活着,我们以为我们拥有个人的全部生命。

其实我们,不过是在重复某个前人走过的路。

只为获取一些,一成不变的名缰利锁。

有些人如同灰白黑世界的一抹彩色,他们任由生命的活力自由勃发。

什么规矩礼教,什么讲究分寸。

全然不在他们的考虑范围之内,一个人连此生此世都活得不痛快,还考虑什么身后事、他生事。

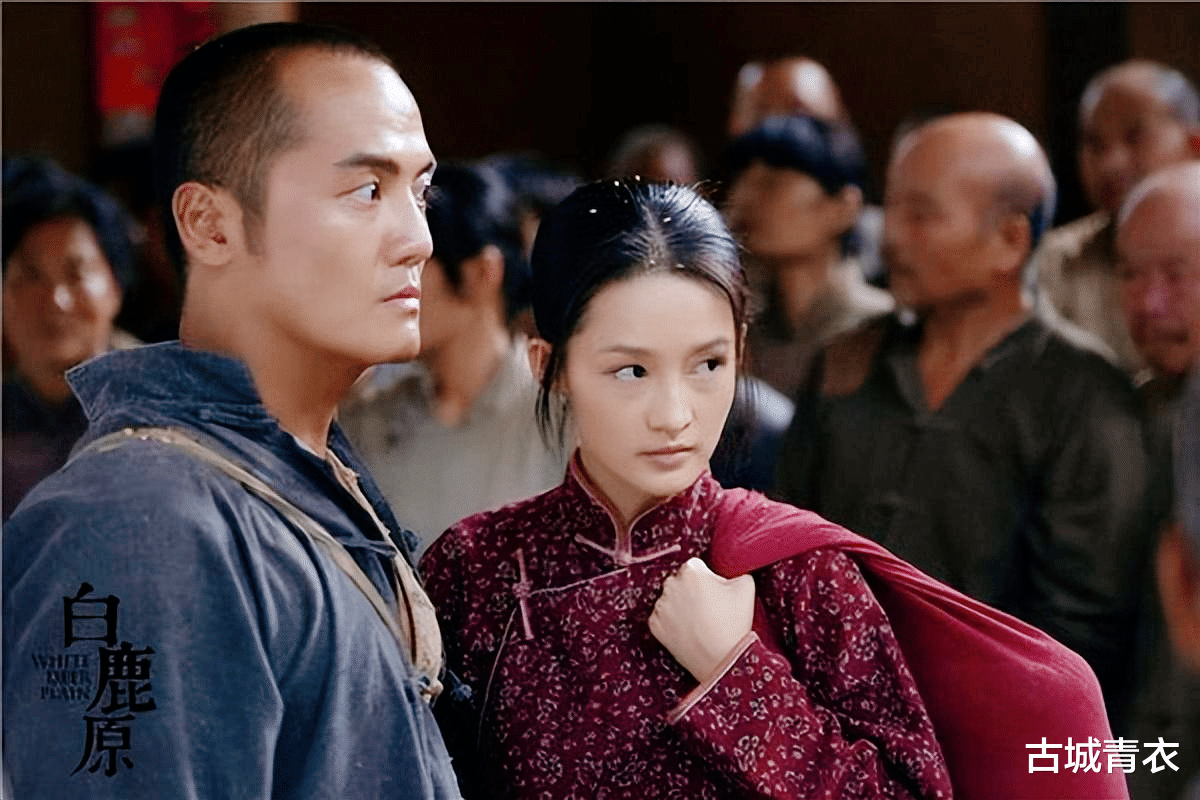

田小娥出走陈忠实先生的《白鹿原》。

用渭河平原的众生相,说明了这个道理。

如蝼蚁般的生灵,如何在土地上苦苦挣扎,践行着自幼接受的价值观。

以白嘉轩和鹿子霖为主的两大家族,在白鹿原上演着一幕幕悲欢离合。

无数的生命,在时代的翻涌中挣扎。

一心为公的人无辜遭遇坑埋,土匪转而成为孝子贤孙,孝子贤孙又转而投向伪军。

没有绝对的好,也没有绝对的坏。

看似是他们自己做出了选择。

其实是有一股神秘的力量,在推动着这些生灵往前走。

没有人能说得清道得明,这份神秘的力量究竟由谁掌控。

陈忠实,专门安排一位勘破这份力量的人物,满腹经纶的朱先生。

这位朱先生在死后几十年,用他的棺椁,着实吓得那些疯狂的年轻人退避三舍,再也不敢对神秘力量造次。

不知是原作有所删减,还是陈忠实先生原来就是这样安排的。

这段篇幅十分狭小。

疯狂的年轻人,翻开了朱先生的坟茔。

在棺椁中发现了一块青砖,青砖的一面写着:

天作孽犹可活,自作孽,不可活。

起初,这批年轻人初生牛犊不怕虎,当砖头的背后暴露于光天化日之下时。

另外一句话如一道突如其来的闪电,众人纷纷退后。

只见青砖上写的是:

“你们闹够了没有!”

田小娥,受到这股神秘力量的指引,一心想着突破命运的禁锢。

她从出生起就无法做主命运,被父母安排嫁给了一位老地主。

老地主,有着病态的爱好,喜欢腌红枣吃。

认为这种枣,可以驻颜强体。

田小娥如同一位弱小的孩童,周围的世界好似千军万马。

他要想冲破这个世界,必须付出巨大的牺牲。

为了逃离老地主的捆绑,他必须寻找一条出路。

黑娃的到来给了她希望,青年最适宜谈情说爱的年纪。

两个人互生爱慕,黑娃倒也不在乎那些乱七八糟的规矩。

带着田小娥,就返回了白鹿原。

白鹿原,依旧笼罩在封建礼教的阴霾中。

田小娥的事迹被传开以后,黑娃被父亲鹿三赶出了村外。

两个年轻人倒也能把生活经营好。

黑娃肯吃苦,有力气,田小娥一门心思和黑娃过日子。

天有不测风云。

黑娃后来独自出去讨生活,留下田小娥独自生活。

田小娥无法走出时代的桎梏,她和那个时代的众多女人一样,依附于男人才能更好地生活。

现在没了男人,她整个精神世界的支柱坍塌了。

身为女性而言。

她必须找到适合自己的路途,才能在这个纷繁复杂的世间努力活下去。

田小娥之死田小娥又和白孝文,走到了一起。

白孝文,一改往日乖乖男的形象。

变得愈来愈放荡不羁,田小娥和他过了几天好日子。

可在时代面前,人命如蝼蚁,没有谁能真正掌控命运。

白鹿原发生饥荒,白孝文将手中的钱挥霍殆尽,沦为了乞丐。

田小娥饿得无法走动,白孝文的惨态被鹿三尽收眼中,他心中恨极了这个女人。

先是害了儿子,又来害人家孝文。

在他看来,这种女人必须铲除。

否则会像一个瘤一样,在白鹿原上疯长。

在一个万籁俱寂的深夜,鹿三独自来到田小娥住所。

田小娥在迷迷糊糊中,喊了他一声:

“爹!”

鹿三没有过多地理会,直接结束了田小娥的性命。

一个只想让生命活得更自我的女性,就这样被封建礼教残害。

鹿三是封建礼教的卫士,他有错吗?

有错,也没有错。

他自幼生活在白鹿原,自幼接受的就是原上的思想。

其他思想没有进入他的脑海,碰到此类事情,他只能这么做。

因此他没有错,但同时他也有错。

他本可以多一份慈悲心,留她一条性命,奈何他还是下了狠手。

这记狠手,给他的生命带去了重大的打击。

他开始变得疯疯癫癫,像是一位精神分裂症患者。

一会儿化为田小娥,一会儿化为自己。

在这项病痛的折磨下,他衰老的速度越来越快,不久就离开了人世间。

田小娥的魂灵,却始终没有离开,她游荡在白鹿原的大街小巷,时不时发出奇怪的声音。

她不理解,她恨。

她这一生做错了什么?凭什么她要受这份罪呢?

没有人为她做出解答。

白嘉轩身为族长,必须解决问题。

于是她在白鹿原修建了一座塔,用来专门压制田小娥的灵魂。

那座塔,还有着更深层次的寓意。

即压抑自由与个性,继续发扬封建礼教式的价值观。

如果非要给田小娥一个评价。

她是一个,生错了地点和时间的斗士。

换到现代,换到当时的西方,她或许可以成为乔治桑那样的人物。

在自由与民主思想的引领下,修建形成一套价值观。

为个人和妇女的解,放找到一条路径。

当然,陈忠实先生也在隐晦地告诉读者。

几千年来,自由从来就没有属于我们,我们惧怕自由,就像惧怕水火,根本不敢将其攥在手中。

而是只能放到书本,放到口头间。

这也恰好验证了,张养浩在元曲里提到的那句话:

“兴,百姓苦,亡,百姓苦。”

给我们这个多灾多难的民族,一次蜕变的机会。

而不是任由其再走上之前的老路,陷入治乱兴亡的怪圈中。

若如此,这是一个民族的悲哀,一个民族集体国民的不幸。