新疆的文旅宣传一年做得热火朝天,却敌不过一家干果店的“精准收割”。9800元买点枸杞、胎菊?要是没视频,谁信?

4月4日,游客燕子和丈夫走进乌鲁木齐国际大巴扎的一家干果店,挑了点枸杞、胎菊之类的干货。店不大,装修也寒碜,怎么看都不像能卖出“天价”的样子。可到了付款时,9800元的价格像从天而降,直接把人砸懵了。

他们根本没走出店门,东西都还没拿,立马要求退款。但商家死咬“成交即合理”,一口拒绝退钱。最可笑的是,女子原以为胎菊是200元一公斤,结果那定价是——200元一克!换算下来一斤就是10万元,简直是用爱马仕的标贴卖散装茶。

问题出现了:明码标价,价格标注没错,但商家清楚在玩的是“克价陷阱”。标签字体小得像脚注,根本没人能第一眼看清。这是典型的“信息不对称”在牟利。游客以为是买一斤,商家默许你误会,等你扫码再告诉你:按克算,赖不掉。

本质上,这是把“自愿交易”玩成了“默认收割”。逻辑上滴水不漏,情理上却毫无人性。这和当年的天价切糕一脉相承,套路没变,只是换了个“干果皮”。

游客报警了,视频也录了,可警察在现场静默观战,全程一句话没说。出面“协调”的黑衣男子,不像调解员,更像专业话术培训师,一口一个“自愿”“没骗你”“你可以不买”。但从头到尾,就是不肯提“9800”这三个数字,装作价格不重要,交易才重要。

更离谱的是,他反复强调:这不是网购,别指望七天无理由退货。明明东西还没拿走,脚还在柜台前,硬说已经“成交生效”。在他口中,不认账的人反倒成了“无理取闹”。

这种逻辑说白了就是——你不小心掉进我设的坑,那是你自己不长眼。我坑你,但我没违法,你怪不了我。这不是营销,这是绑票。

事发后,视频在网上发酵,舆论爆炸。新疆文旅刚起势,这种“黑店”一存在,就等于往整个行业泼脏水。

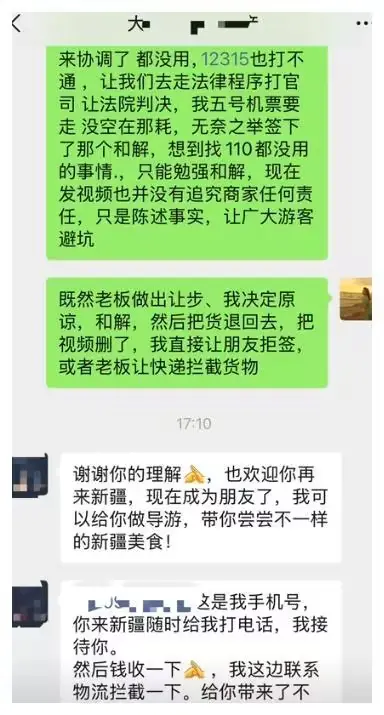

商家反应也快,急忙举报视频、联系撤热搜,还“象征性”退了3000块,算作息事宁人。但真正受伤的,不只是钱包,还有对一个地方的信任感。

燕子女士后续出面表示,官方的确介入了,但退款只是部分金额,远远谈不上“解决”。

关键是,类似的商家不止这一家。这不是个案,是模式。背后反映的是地方监管的薄弱,执法的冷漠,以及商家对规则的精准钻空子。

要说“教训”,其实消费者早就够警惕了。但商家一旦掌握了话语权,就能把坑蒙拐骗变成“合理定价”。强盗逻辑换个包装,就能在大巴扎这种旅游窗口大行其道。

旅游城市不是不能挣钱,但靠误导挣钱,只能把人越推越远。9800元的天价干果,不只是坑了一个游客,而是让一整个行业的口碑打了折。继续放任,就是默认这种“合法抢劫”的存在。

真想解决问题,就别再拿“明码标价”当挡箭牌,把规则立起来,把门槛放下去。舆论的关注只是表面修复,真正的清创,还得靠制度的手术刀。别让个别商家用200元/克的胎菊,把整个新疆旅游的形象一锅端了。

这是一个不说假话的小博主,温和吐槽,让人上头,喜欢的不妨点个关注吧。