我们在平时生活里,有没有发现这么个事儿:

身边好多人,动不动就感觉不得劲儿,不是没精神、没力气,就是吃不下饭、肚子胀,要不就是稍微一着凉就闹肚子。

去医院一查,医生有时候也说不出个明确的毛病,可人就是难受。

其实这背后的“罪魁祸首”,很可能就是咱们的脾胃出了问题。

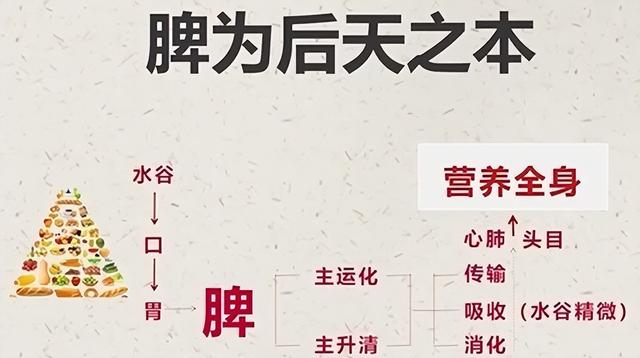

《脾胃论》里有一句特别经典的话,叫“内伤脾胃,百病由生”。

意思是如果脾胃受损,咱们身体的五脏六腑都得不到足够的滋养,容易导致各种疾病。

脾胃被誉为“后天之本”,主运化,平时咱们吃进去的水谷,都得靠脾胃来消化、吸收。

然后转化成气血,给咱们身体的各个部位提供能量,所以它也是气血化生之源 。

若脾胃功能异常,一则气血不足,供给不够;二则会导致水液代谢不畅,疾病就会发生。

在这里,白术教大家三个简单易学的小秘诀,平时照着做,对我们的脾胃大有好处。

牢记这个九字决

1、动为纲

俗话说:“动则不衰”,适当的运动能够促进气血循环,增强脾胃的运化功能。

同时,运动能疏通人体经络,调和身体的气机,改善脾胃功能,不仅有助于消化,还能增进食欲,让脾胃在运动中焕发活力。

大家可以根据自己的年龄、体质和兴趣,选择适合自己的运动方式,中老年人朋友更适合散步、八段锦、太乙游龙拳等养生运动。

需要注意的是,运动需长期坚持,不可一曝十寒;在饭后时避免剧烈运动,以免影响消化。

2、素为常

“素为常”并非完全吃素,而是在日常饮食中应以清淡为主,减少油腻、辛辣、生冷食物的摄入,多吃蔬菜、水果和粗粮。

这样的饮食有助于清理肠胃,减轻脾胃的消化负担,使脾胃功能得以恢复和增强。

在日常生活中,尽量采用蒸、煮、炖等健康的烹饪方式,减少油炸、煎炒等方法。进食时要注意食物的温度,避免过热或过冷,以免损伤胃黏膜。

3、莫愁肠

古人认为:“思则气结”,过度思虑会导致气机郁结,进而影响脾胃的运化功能。

长期忧思过度,不仅会使脾胃功能受损,还会导致气血化生不足,出现精神不振、健忘失眠、形体消瘦等症状。

生活中,大家要学会调节自己的情绪,保持乐观开朗的心态。当遇到烦恼时,可以通过听音乐、阅读、旅行等方式来放松心情。

按好这2穴

1、中脘穴

中脘位于上腹部,脐中上4寸,前正中线上。(也即胸骨上端至肚脐连线的中点处)。

中脘是胃之募穴,是胃腑气血汇聚的关键之所,与脾胃机能紧密相连、息息相关。

《循经》中提到中脘穴:“一切脾胃之疾,无所不疗。”

此穴能消食导滞,镇惊清神,降逆利水,搭配足三里、内关、胃俞等穴位进行按揉,调理脾胃的效果非常好。

2、 足三里

足三里是一个非常著名的养生大穴,它是胃经上的,位于小腿外侧,犊鼻下3寸的地方。

经常刺激足三里,可以调理脾胃、补中益气,还能升发胃气、燥化脾湿。

俗话说:“常按足三里,胜吃老母鸡”,说的就是足三里调理身体的作用,像小孩、久病体虚之人,都可以多按按足三里。

操作方法:以上这二个穴位,每天按揉2-3次,每次揉5-10分钟。

会艾灸的朋友可采用定点回旋灸的方法,每穴每次灸10-15分钟,直至皮肤发红发热即可。每周1-3次灸,长期坚持能健脾养胃,使气血充盈。

常做这个动作

脾胃通过运化水谷精微,将饮食转化为气血津液,而这一过程需要脾胃气机通畅,否则容易出现胃胀、胃痛、消化不良等症状。

因此,我们可以练习托天转体这个动作,该动作通过身体的伸展和扭转能够带动全身气机的运行,可以促进脾胃的气机升降,缓解这些不适。

具体动作要点

1、双腿自然分开,双手自胸前交叉,翻掌向上,直至顶点,手心朝上,双臂贴紧耳部;

2、重心往右侧移,踮起左脚,用上半身的转动带动整个身体的扭转;

3、扭转到极限位置时,感受我们的手臂、胁肋部、腿部、腹部的拉伸感,停留三秒,自然呼吸,回正;

4、接上势向左侧转体,踮起右脚身体扭转到极限,停留三秒;

5、这个动作左右各进行十次即可。

需要注意的是,我们的手臂托起时尽量往上伸,要感受到手臂的拉伸感。转动时要用上半身带动,缓慢转到极限位置。

正所谓:“脾胃三分靠治,七分靠养”。今天分享的方法希望大家都能记住,坚持照做,调理好脾胃,养出好身体!

如果你身边也有人正在被脾胃问题困扰,赶紧动动小手,把这篇文章分享给他吧!