真的不能再等了。

作者 |笔锋来源 | 投资家(ID:touzijias)

真的不能再等了。

在宇树科技以春晚机器人扭秧歌引爆全网、特斯拉Optimus量产进入倒计时、机器人ETF三个月规模突破百亿的行业狂潮中,一场由70后女科学家带队的赴港IPO进程,正悄然加速。

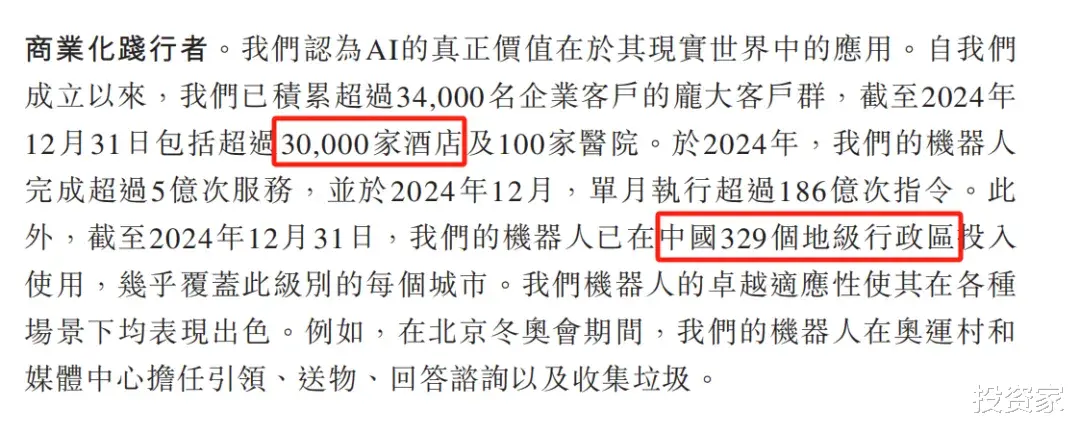

近日,港交所官网更新了一则动态。由阿里、腾讯、联想、携程等巨头轮番押注,估值40.8亿的酒店机器人龙头——云迹科技正式向港交所递交招股书,由中信证券和建银国际担任联席保荐人,拟通过18C特专科技公司规则主板挂牌上市,剑指“机器人服务智能体第一股”。

图源:港交所官网

这已是该公司第二次征战IPO,早在2022年2月,云迹科技便启动科创板上市辅导,却在2025年3月突然终止协议,转而投向港股怀抱。这一选择并非偶然,港交所18C新规允许未盈利的科技公司上市,而云迹科技过去三年累计亏损8.15亿元的财务表现,显然更契合港股这一“宽容”机制。

这意味着,即便亏损,只要故事够“精彩”,资本仍愿买单。

时隔三年转战港股,云迹科技急于IPO背后,实则源于多重压力共振。三年累计亏损8.15亿元,让现金流捉襟见肘,迫使资本补血;同时其收入结构单一,过度依赖酒店场景,占比高达83%,面临行业天花板;叠加阿里、腾讯等32家股东,急需上市通道退出,而彼时恰逢港股18C规则放宽,刚好为其提供便利,多方压力共同推动共同推动了这场“以规模换时间”的资本博弈。

若IPO成功,云迹科技或能借势扩大全球3.6万台机器人的服务网络,但若多元化场景落地不及预期,高估值与持续亏损的矛盾或将加剧。

一

资本为何押注一个“烧钱”的生意?站在资本市场的聚光灯下,云迹科技这家公司的故事充满矛盾,它既是全球酒店机器人市占率9%的隐形冠军,又是83%收入依赖单一场景的“偏科生”。成立11年,融资8轮、估值40.8亿,却仍陷三年累计亏损8.15亿的泥潭。

二

云迹科技背后,是一位53岁的理工女科学家。这场IPO的特别之处,不仅在于它可能诞生“全球机器人服务智能体第一股”,更在于其灵魂人物——支涛。

三

表面繁荣,难掩深层矛盾。尽管优势显著,但深入剖析后,不难发现其背后潜藏着诸多亟待解决的问题。从财务状况来看,云迹科技过去三年累计亏损超8亿元,2024年营收2.45亿元却净亏1.8亿元,盈利难题如影随形,成为其发展路上的“绊脚石”,高昂的硬件成本,又不断侵蚀利润,形成难以打破的恶性循环。尽管AI数字化系统业务增长迅猛,以45.5%的年增速成为新增长点,但机器人及功能套件仍占收入大头,高昂的研发、制造与维护成本,导致“卖得越多亏得越狠”。更糟糕的是,云迹科技对酒店场景的深度依赖贡献了超80%收入,2023年甚至高达95.1%,2024年因拓展医疗等领域才有所下降。这种“孤注一掷”的策略,让公司业绩与酒店业兴衰深度绑定。一旦酒店业遇冷或资本退潮,后果不堪设想。而人形机器人成本下探、功能升级,更是让送餐机器人面临被替代的风险。在外部竞争方面,服务机器人赛道竞争激烈,新玩家不断涌入,各有优势。云迹科技虽在国内以12.2%市占率领先,但竞争对手擎朗科技等也在筹备上市。一旦行业收缩或对手低价抢市,市场将迅速从“蓝海”沦为“红海”。与此同时,资本市场的耐心也在消磨。自2021年D轮融资后,云迹科技再无新资金注入。早期投资者如沸点资本、启明创投等已等待十年之久,腾讯、阿里两大巨头也因未实现盈利陷入被动局面,急需退出通道。而创始人支涛团队IPO前的连续减持,与行业惯例背道而驰,2022年科创板IPO折戟后转战港股,更引发外界猜想。早期投资者海航创投的清仓退出,更是敲响警钟。2024年底仅剩的1.06亿元现金流,让上市成为“续命”的关键。港股18C新规虽为未盈利企业开绿灯,但若商业化破局不及预期,资本耐心将迅速耗尽。当投资者开始审视这份“增收不增利””的招股书时,云迹科技的港股征程,已沦为一场与时间赛跑的资本游戏。当行业“价格战”迫使机器人均价下探至万元区间,云迹科技引以为傲的技术,能否转化为真正的商业闭环,或许才是这场资本盛宴能否持续的关键谜题。而它所要应对的,又何尝不是服务机器人行业集体困境呢?