在教育这条路上走了二十余年,我时常感叹命运的不确定性。

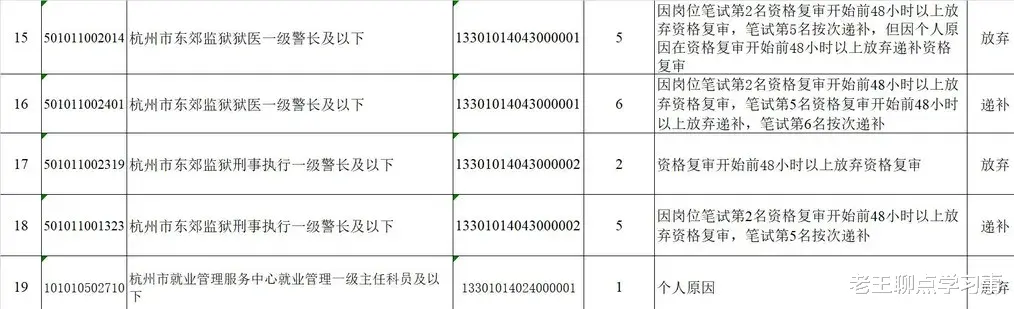

前些日子,杭州公务员考试出了个新闻——两名笔试状元双双落榜,看完不禁陷入沉思。

这不正是我常对学生说的那句话吗?成绩只是敲门砖,真正的考验往往在门后等着你。

记得去年辅导过一位考公的大四学生小王,笔试分数在全市名列前茅,兴冲冲地来找我,嘴里念叨着:“张老师,这下稳了吧?”我当时隐约有些担忧,却没想到他最终也栽在了面试上。

后来他告诉我,整个面试过程感觉自己像个机器人,照着培训班教的模板一字不差地回答,却被考官一眼看穿。

考试与真实能力的关系,就像地图与实际地形的关系——前者只是后者的简化表达,永远无法涵盖全部复杂性。

浙大那位总成绩第一却因曾经的不当言论而不得不放弃岗位的学生,或许正是这一道理的最好印证。

坦白说,作为教育工作者,我们往往面临两难:一方面要帮助学生取得考试的好成绩,另一方面又清楚地知道分数与实际能力间存在着复杂的关系。

那次听完培训机构的张凯老师说“培训的最高境界就是把考生变成没接受过任何培训一样”,我在教室外默默苦笑了好久。思维的僵化与标准化,恰恰是我们教育最大的隐忧之一。

有时候我会扪心自问,我们到底在为学生准备什么?

是应试技巧,还是真正的能力?

那位徐平说得多好啊——面试官更喜欢那些“思维清晰、回答灵活、抓住关键的考生”,而非那些“回答中过于成熟、思维固化、语言表达刻板”的人。

这不就是真实社会对人才的基本要求吗?

教育的意义不应仅仅停留在帮助学生通过某个考试,而是培养他们成为真正有思考能力和适应能力的人。

培训市场的繁荣,其实也折射出我们教育的某种失衡。当一个培训市场能够收费从几万到二十多万不等,我们不得不反思:为什么正规教育无法满足这些需求?我接触过不少考生,他们拼尽全力,砸下高额培训费,只为那一纸“编制”,然而多少人最终如愿以偿?

张华花了三万,王悦花了更多,结果依然落榜——有些事,真的不是靠砸钱就能成的。

能力的塑造是一个长期过程,任何想要在短期内“速成”的尝试,都可能沦为表面功夫。正如浙江公共政策研究院副院长范柏乃所言,面试只是一个环节,真正体现录取者价值的还是在工作之后。

这让我想起班上那个笔试成绩一般但面试总能脱颖而出的学生小林。

她没上过任何培训班,却在去年的事业单位考试中过关斩将。当我问她秘诀时,她说:“张老师,我只是把自己最真实的一面展现出来,加上平时多关注社会现实问题的思考。”这何尝不是一种更为珍贵的能力?

说回杭州那两位笔试状元,他们的经历或许会成为一个警示:真正的竞争力不仅仅是知识的储备,还有思维的灵活性、表达的真实感以及个人品质的修养。

教育的本质不是复制标准答案,而是培养独立思考和真实表达的能力。

每每看到这类新闻,我总会反思自己的教学。我是在培养会考试的机器,还是有真实思考能力的人?答案并不总是令人满意…但这正是我们需要不断自省的地方。