前段时间,拜登在告别演讲上放出豪言,称“中国永远超越不了美国”。

单从双方的GDP来看,似乎确实如此:

2024年中国GDP是134.91万亿元,折合成美元大约为18.9万亿美元,而美国的数据虽然还未出炉,但根据美国国会预算办公室的预计,差不多是28.79万亿美元。

也就是说,2024年中美GDP差距将超过10万亿美元。

中美GDP差距再次拉大,中国真的永远无法超越美国吗?为什么中美GDP差距会拉大?事实上,中国另一项经济数据早已完成了对美国的反超。

今天我们就来谈谈这些问题,码字不易,欢迎点赞,转发,收藏。

中美GDP差距再次拉大回顾拜登4年任期,中国占美国GDP比例最高的巅峰期是2021年,当时中国GDP占美国的比例一度高达77%。

于是有说法称,等到2030年,中国GDP将正式超越美国,成为全球经济第一强国。

然而,随后几年时间里,中国GDP占美国GDP的比例持续下降,2022年降到了71.3%,2023年又降至不到65%。

按照目前的数据估算,虽然2024年中国GDP占美国GDP的比例略微回升到了65.6%,但差距依旧明显。

也正是在这样的大背景下,拜登在告别演讲中把自己称为“美国的救星”,还说美国比4年前更强大,中国永远也超越不了美国。

不过,这里可能有人已经发现了:

去年我们圆满完成了经济增长5%的既定目标,前几年更是每年的GDP增速都高于美国,为何中美GDP差距反倒会加大?究竟是哪里出了问题?

尽管我们常用GDP来衡量一个国家的经济情况,但GDP终究只是一个单一数据,也存在其自身的局限性。

比如汇率变化对GDP数据统计的影响。

我们在计算GDP时,往往会换算成统一的货币来进行比较,通常来说就是美元。

但这几年发生了什么?

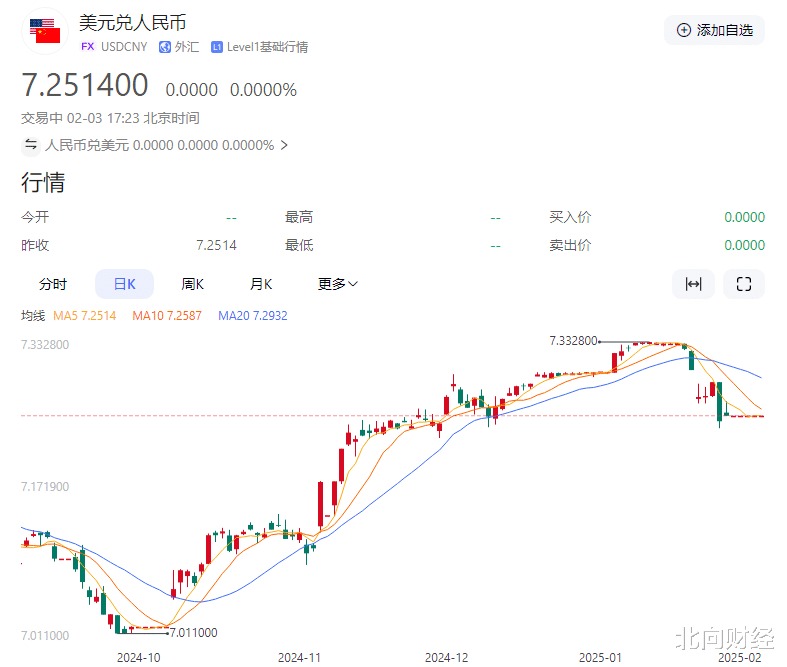

美联储从量化宽松疯狂QE到超额加息,美元也从贬值转为升值,直接拉大了中美GDP之间的差距。

具体来看,2022年1月时,中美汇率中间价是6.76,等到2024年11月,这个数字已经变成了7.45。

而这意味着,同样是100万亿元的GDP,换算成美元后分别是14.79万亿美元和13.42万亿美元,差了超过1万亿。

所以从汇率的角度来看,中国GDP占美国GDP的比例下降实属正常。

值得一提的是,目前美元已经进入降息周期,未来美元很可能将迎来贬值,中美GDP差距也会随之减小。

另外,同样是GDP,但中间的水分多少也是天差地别。

由于疫情期间的大放水,这几年美国饱受通胀困扰,尽管因为物价飞涨,老百姓生活变得更难了,但GDP反倒被拉得更高了。

这个逻辑不复杂,试想你是一家电视机厂商,以前年产量是1000台,每台售价2000元,每年创造的GDP就是200万元。

今年原材料涨价,成本增加,每台电视机的售价来到3000元,虽然还是1000台的产量,但创造的GDP已经涨到了300万。

美国也是同理,由于通胀高企,虽然GDP总量被拉上去了,但与实际经济状况之间也变得愈发割裂。

而我们又常年徘徊在通缩边缘,一来一回之间GDP差距自然变得更大了。

但需要指出的是,GDP是一项经济数据,也只是数据而已,如果我们换一种计算方式就会发现,中国经济早已经完成了对美国经济的反超。

一个数据早已完成反超去年1月份,普京在俄罗斯远东会见企业家时表示,俄罗斯已经成为了欧洲第一经济体。

再把时间线拉长,普京还说过,中国经济早在2017年就超过了美国,位居世界第一。

为什么普京会得出这样的结论呢?

其实说到底,还是计算方式的区别,这里普京用的是国际货币基金组织PPP核算方式,也就是购买力平价计算方式得到的GDP。

所谓购买力平价经济核算方法,最早还得追溯到1986年,当时《经济学人》跟踪麦当劳公司巨无霸汉堡在许多国家的价格,创造了著名的“巨无霸”指数。

后来IMF把巨无霸指数发扬光大,增加了数百个不同商品和服务的价格,就有了现在的PPP核算方式。

通俗点来说,就是我们拿着两种货币去同一个超市购买相同的东西,根据购买量的多少,来衡量货币购买力。

而按照PPP核算方式,中国确实在2017年就已经完成了对美国经济的反超,等到2023年,中国在购买力平价计算下的GDP已经达到了美国的124.6%。

事实上,如果我们把目光放到整体,中国的汽车、手机、肉类、海鲜等等这些日常消费品的消费水平,早已经显著超越美国。

这证明了,中国的经济实力和全球竞争力,与美国的差距远没有GDP数据表现出来的那么大。

写在最后:

中美GDP差距拉大,并没有太大的实际意义,按照PPP核算方式,中国早已超越美国。

当然了,从这样的角度来说,拜登所谓“中国永远无法超越美国”也就成了空谈,令人笑掉大牙。

深入了解热门话题背后的事实,如果您喜欢这样的内容,请不吝点赞、留言交流,给予支持。

别叫醒不愿醒的人啦

按购买力才最能体现经济实力,就比如同样的东西比如一台冰箱如果在我们国家卖3000元,那在我们国家贡献的GDP就是3000元,同样的也是一样的冰箱在美国如果卖4500元,那在美国贡献的GDP就是4500元,但是东西是一样的东西,但是按这样算美国的GDP就比我们高33%了,而且美国还把租房这些都算GDP里,我们国家没算

都是自媒体,究竟哪个自媒体才是真的呢?前两天才看到说中国GDP重新达到美国70%,哪个真呢?还是没一个真?

不认美元立马超越,其实老早就超越了!!!人家美元就是废纸使劲印刷,你能搞得过它!!!

这类文字不要写了,没意义!

美国数据做假永远无法追上。