1942年的重庆,军统少将沈醉站在一片菜园旁,望着自己亲手搭建的茅草屋苦笑。

屋内,妻子粟燕萍正抱着不满周岁的女儿,用绢帕轻轻擦拭木地板上的灰尘。

这座看似寒酸的“农家小院”,却是他精心设计的棋局——他要以“清廉”之名,从军统头子戴笠手中“骗”来一套别墅。

1942年的重庆,因抗战迁都而涌入百万人口,住房成了比黄金更稀缺的资源。军统凭借特权,在重庆强占大量房产,仅戴笠一人就坐拥枣子垭军统本部、曾家岩公馆等多处豪华居所。

此时的沈醉虽年仅28岁,却已跻身军统“八大处”核心层,执掌总务处大权,管理着军统的房产、车队和后勤。

总务处长看似风光,实则如履薄冰。戴笠对下属贪腐极为敏感,此前连续撤换多名总务科长。沈醉上任后,既要维持军统庞大机构的运转,又需在戴笠眼皮底下为家人谋一处安身之所。他深知,若直接挪用军统房产,必遭严惩;若租房置业,则可能暴露私下经商的秘密。两难之下,他盯上了军统本部旁的一片菜园。

沈醉的计策充满戏剧性:他带着临训班学员,用轰炸废墟中捡来的破砖、茅草,在军统菜园旁搭起一座篱笆围栏的“农家院”。屋内虽铺着木地板、刷着白漆,但外墙刻意保留战乱年代的破败感,甚至挂上母亲手书的“醉归”匾额。

妻子粟燕萍起初不解,沈醉低声解释:“戴老板最吃‘清廉勤勉’这套,咱们演场戏给他看。”

果然,某日戴笠视察菜园时,见沈醉妻女在茅屋前嬉戏,大女儿浑身泥泞,当即皱眉:“你住这破房子,丢的是军统的脸!”次日便特批5000元建房款。

沈醉表面感激,实则暗度陈仓——他未用这笔钱建房,而是借职务之便,“借用”了一处隐秘别墅。

这场“苦肉计”,既保全清廉形象,又让家人住进花园洋房。

沈醉的算计远不止于此。他深谙戴笠多疑善变的性格:戴笠为讨好蒋介石,曾故意乘坐破旧汽车赴宴;为标榜“勤俭”,强令军统全员下地种菜。

沈醉的茅草屋正是对这些行为的精准模仿。他甚至故意让戴笠瞥见美貌妻子,却又严防两人接触——戴笠好色成性,曾将女特务情人关进息烽集中营,沈醉为此日夜提心吊胆。

这场博弈中,沈醉展现出军统高层的典型生存智慧:既要迎合上级喜好,又需守住底线。他私下经商积累财富,却绝不染指军统公款;他利用情报网与商人合作牟利,但始终披着“信息咨询”的合法外衣。正如其母借《御香缥缈录》的警示:在戴笠的权谋帝国中,“监守自盗”者必亡,“借势而为”者方存。

茅草屋计划背后,藏着沈醉对家人的愧疚与守护。

妻子粟燕萍原是军统临澧特训班学员,18岁嫁给他时,沈醉承诺“必让你过上好日子”。战时重庆,其他处长太太珠光宝气,她却要扮作农妇,连门匾“醉归”都被路人讥为“醉乌龟”。

沈醉母亲愤而重题“沧海一粟庐”,将儿子别号与儿媳姓氏嵌入其中,方保住家族体面。

这套最终到手的别墅,成为沈醉复杂人生的缩影:既是军统权力游戏的战利品,也是乱世中知识分子的生存策略。

1949年沈醉被俘时,别墅里还藏着二两黄金——他至死坚持这是“合法积蓄”,而历史也证明,相比周养浩等军统同僚的巧取豪夺,沈醉的“灰色手段”竟显出几分克制。

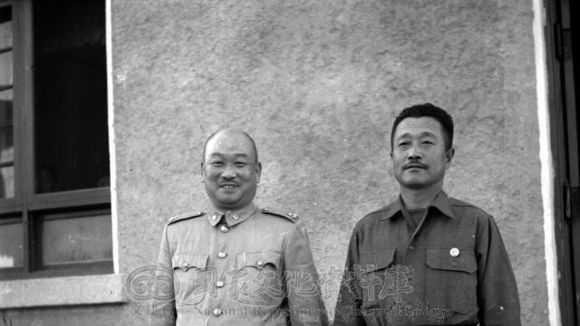

1956年,沈醉与周养浩、徐远举一同被押送北京功德林。

当周养浩因特赦无望而暴躁时,沈醉却潜心撰写回忆录,如实记录军统内幕。

他笔下的茅草屋往事,不仅揭露了国民党高层的虚伪做派,更留下乱世中人性的真实切片——在权力与道德的夹缝中,有人堕落成魔,也有人竭力守护着最后的人性微光5。

1996年沈醉病逝北京,粟燕萍早已携子女移居香港。那套曾承载家族悲欢的重庆别墅,如今湮没在山城的高楼群中。唯有军统档案里的只言片纸,仍在诉说那个“聪明反被聪明误”的时代。

《军统内幕》(沈醉著,文史资料出版社)《戴笠传》(申元著,浙江人民出版社)《重庆抗战史:1938-1945》(周勇主编,重庆出版社)《国民党特务活动史》(马振犊著,九州出版社)《我的特务生涯》(沈醉口述,中国文史出版社)