1943年太行山的清晨薄雾中,一匹倔强的骡子钉在木桥前纹丝不动。28岁的军区司令员秦基伟一怒之下翻身下鞍,掏出手枪朝天连开三枪,震耳欲聋的枪声惊飞林间鸟雀。

这个曾在黄麻起义中冲锋陷阵的猛将不会想到,这个看似随意的举动,竟成为他军事生涯最重要的转折点,因为刘伯承的一番批评而让他终生受益。

一、大别山走出的“大胆将军”

1909年冬,湖北红安七里坪的茅屋里,秦基伟出生时的啼哭与屋外的寒风交织。

13岁那年,他攥着梭镖加入黄麻起义队伍,稚嫩的身影在枪林弹雨中穿梭。

这个连字都认不全的少年,在战火中淬炼出过人的胆识——17岁带着敢死队突袭敌军指挥部,23岁从马家军铁骑围困中奇迹生还。

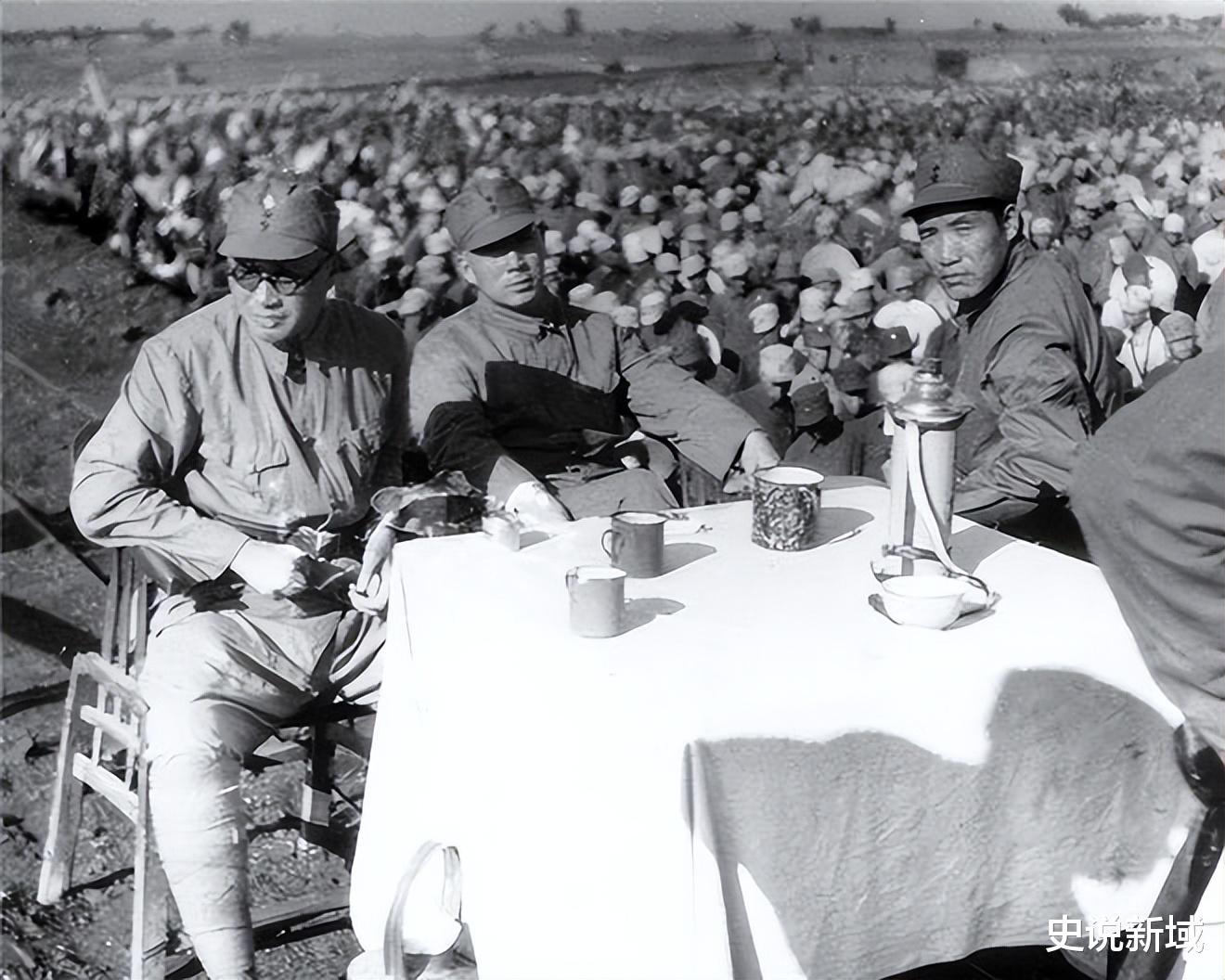

1937年深秋,太行山区的民兵发现个奇特现象:新任军分区司令总揣着本《三国演义》,行军途中常向识字战士请教典故。

原南京军区司令员向守志回忆:“秦军长的战术点子,常透着古战法的影子。”正是这种在战火中坚持学习的习惯,让这个放牛娃出身的将领,在百团大战中创造出“麻雀战”“地雷战”等经典战术。

二、三声枪响惊动刘帅

那场改变秦基伟命运的“骡子事件”,发生在1943年5月。太行军区部队转移途中,秦基伟的坐骑突然止步桥头。眼见大军停滞,急性子的司令员拔枪示警。事后他坦言:“当时只觉得好玩,哪想到后果。”

消息传到129师师部,素来温和的刘伯承拍案而起:“胡闹!”

当晚的油灯下,儒帅给爱将上了终身难忘的一课:“三枪吓骡子,战士当看戏?指挥员要有泰山崩于前而色不变的定力!”字字如锤,敲碎了年轻将领的浮躁。

秦基伟在回忆录中写道:“刘帅那番话,让我第一次真正懂得什么叫‘为将之道’。”

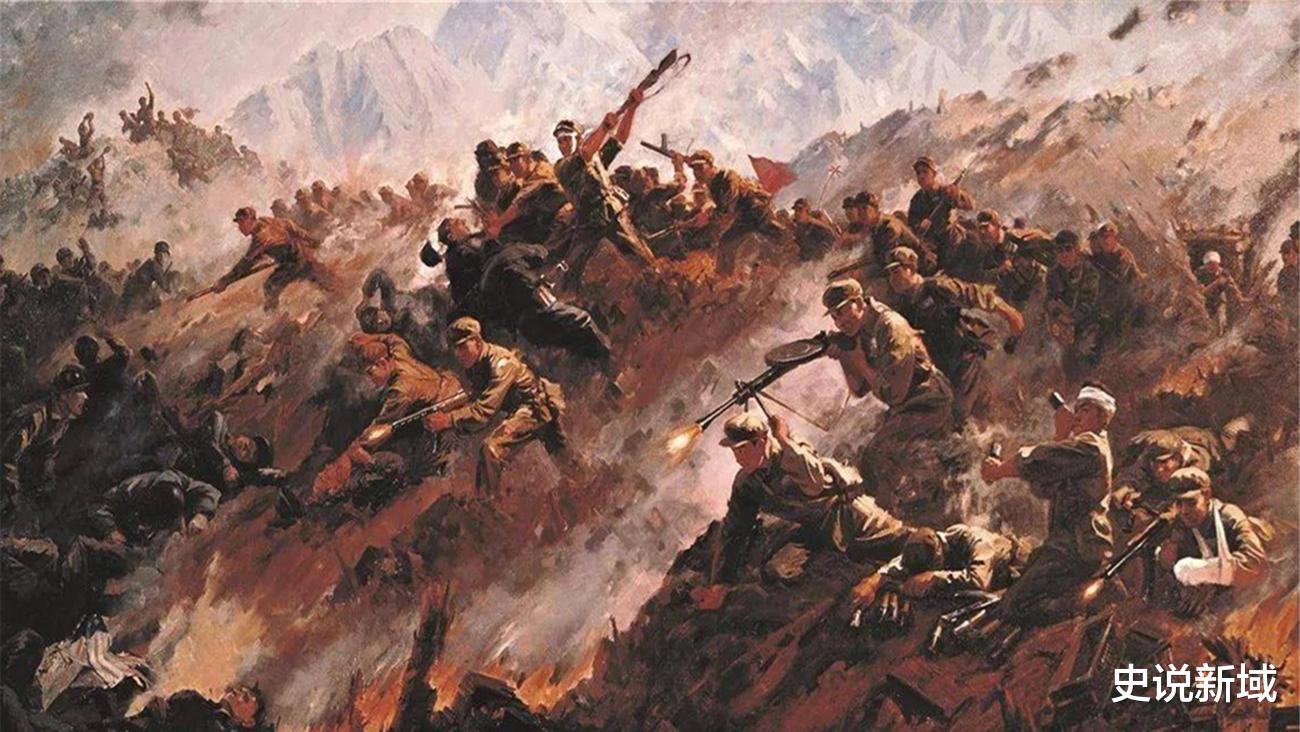

三、上甘岭上的钢铁答卷

1952年秋,朝鲜五圣山笼罩在硝烟中。面对美军190万发炮弹的狂轰滥炸,43岁的秦基伟在坑道里写下军令:“十五军的人流血不流泪,就是剩下最后一个人,也要守住阵地!”参谋人员发现,军长随身带着本《孙子兵法》,书页间密密麻麻写满战术注解。

在持续43天的血战中,他创造性提出“坑道弹性防御”战术,用“添油战术”轮换部队,既保存有生力量又持续消耗敌军。当范弗里特调集300门重炮狂轰597.9高地时,秦基伟命令炮兵:“放近到200米再打,用‘火海战术’对轰!”这道违背常规的命令,最终让美军“摊牌行动”彻底破产。

四、儒帅与猛将的传承

晚年的秦基伟书房里,始终摆着刘伯承赠送的《战争论》。1951年赴朝前夕,刘帅特意叮嘱:“为将者,智信仁勇严缺一不可。”这句话被他工整抄录在作战日记扉页。上甘岭战役期间,面对惨烈伤亡,他严令禁止“人海战术”,要求“以巧打拙,以智取胜”,正是对刘帅治军理念的传承。

1975年,已是北京军区司令员的秦基伟重返太行山。在当年鸣枪的木桥旁,他对随行人员说:“刘帅教会我,真正的勇气不是匹夫之怒,而是泰山崩于前仍能冷静思考。”夕阳把将星的白发染成金色,山风里仿佛还回荡着三十年前那三声警醒的枪响。

《秦基伟回忆录》(解放军出版社)《刘伯承军事文选》(中央文献出版社)《中国人民志愿军抗美援朝战史》(军事科学出版社)《中国人民解放军战史》(军事科学出版社)《太行抗日根据地史料汇编》(山西人民出版社)