1942年的一个夏日,重庆歌乐山医院里,一位面容憔悴的中年男子伏案疾书。他的手指因高烧微微颤抖,却仍一笔一画写下:“望你珍摄,吻你万千。”

窗外炮火连天,这封情书穿越硝烟,最终落在邓颖超手中。她提笔回信,末句郑重添上:“情长纸短,还吻你万千。”

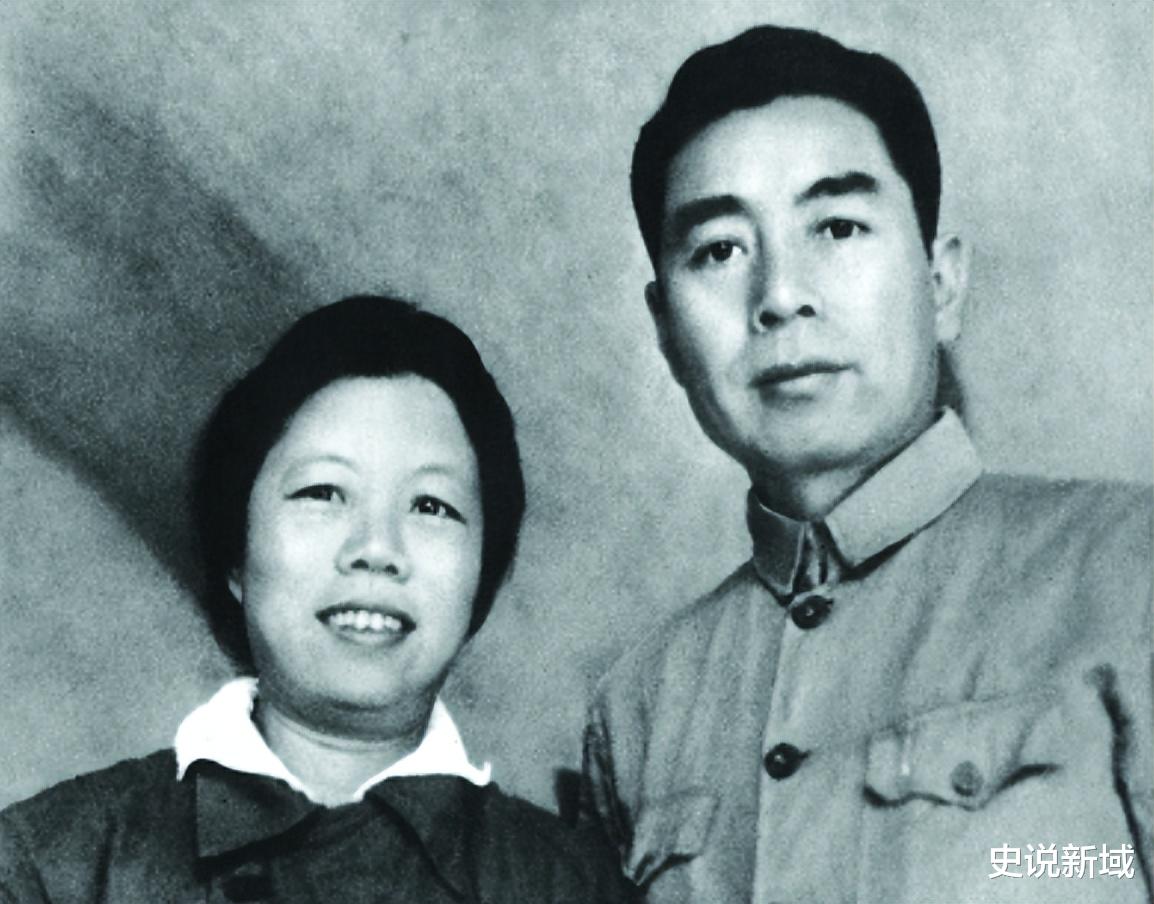

这对夫妻,是周恩来与邓颖超。他们的爱情里没有钻戒鲜花,却藏着74封情书、51年相守,以及一句“一同上断头台”的生死誓言。

在战火纷飞的年代,他们如何将革命理想与人间烟火熔铸成跨越时空的深情?

一、“一同上断头台”:革命者的血色浪漫

1923年,一封从法国寄出的明信片震惊了天津女教师邓颖超。明信片上印着德国革命家李卜克内西与卢森堡夫妇的画像,背面是周恩来刚劲的字迹:“希望我们两人将来,也像他们两人一样,一同上断头台。”彼时的周恩来,早已不是五四运动时那个让邓颖超“惊为天人”的俊朗学长,而是旅欧共产主义小组的核心成员。

这封“情书”看似冰冷,实则滚烫。在周恩来心中,爱情必须与革命同频共振。他曾对侄女坦言:“作为革命者的终身伴侣,必须能经受住革命考验。”而邓颖超15岁便以演讲震动南开礼堂,21岁独闯广州投身省港大罢工,正是他心中“战友式爱人”的完美人选。

两人结婚时,没有婚纱喜宴,只有一张合影和周恩来的匆匆离去——次日他便重返省港大罢工前线。

二、战火中的“八互原则”:爱情如何经得起生死考验?

1946年南京梅园新村,周恩来在部下婚礼上提出“八互”箴言:互爱、互敬、互勉、互助、互信、互谅、互让、互慰。这不仅是赠语新人,更是他与邓颖超25年婚姻的注脚。长征途中,周恩来高烧昏迷,邓颖超在担架旁守候三天三夜;而她自己坠入沼泽险些丧命时,周恩来正率军突破湘江封锁线。聚少离多中,他们用书信填补思念:“你走了,似乎把我的心情和精神亦带走了!”邓颖超曾这样写道。

最令人动容的,是两人对“纪律”与“私情”的平衡。南昌起义前夜,周恩来未向妻子透露半点风声;而邓颖超严守机密,直到起义成功才知丈夫是总指挥。周恩来曾感慨:“每次生离都可能成死别。”但正是这种“不该说的绝不说”的默契,让他们的爱情在理想淬炼中愈发纯粹。

三、西花厅的海棠花:铁血总理的柔软时刻

1954年日内瓦会议期间,邓颖超剪下一枝西花厅的海棠,附上诗句“羁客有家归未得,对花无语两含情”寄往瑞士。周恩来以异国芍药回赠,将干枯的海棠精心装裱,悬挂床头直至逝世。这份诗意,贯穿他们的一生:重庆踏雪、延安拥吻、莫斯科疗伤时的并肩留影……甚至在71岁高龄,周恩来仍会因电视上的拥抱镜头,被邓颖超“索要”亲吻。

秘书赵炜回忆,周恩来每晚十点必确认妻子已就寝,方继续工作;邓颖超则默默收集丈夫掉落的头发,织成毛线“同心结”。1975年病榻前,周恩来喃喃道:“我肚子里装着很多话没有说。”邓颖超含泪点头:“我肚子里也装着很多话。”十二年后,她在《西花厅的海棠花又开了》中写道:“看花的主人走了,他不再回来。”

四、没有子嗣的“父母”:大爱如何超越血缘?

两次痛失骨肉,是周邓夫妇毕生之憾。1925年邓颖超为革命私自堕胎,遭周恩来罕见斥责:“孩子不是你一个人的!”1927年难产夭折后,她彻底失去生育能力。但两人将小爱化为大爱,抚养数十名烈士遗孤。孙维世写信称“妈妈”,邓颖超回信叮嘱“千万少看书”;侄女周秉德参军被劝返农村,邓颖超直言:“周家孩子不能搞特殊。”

在周恩来办公桌上,始终摆着养女孙维世的照片;邓颖超弥留之际,仍念叨着“该给孩子们添冬衣”。没有亲生子女的西花厅,因这份超越血缘的爱,成了无数革命后代的温暖港湾。

五、唯物主义者期盼的“来生”:爱情的最高形态

“我这一生都是坚定不移的唯物主义者,唯有你,我希望有来生。”周恩来的这句话,被镌刻在无数情侣的誓言里。但少有人知,这份“唯心”的渴望,源自两人对爱情与信仰关系的深刻理解。邓颖超曾总结:“我们的爱情不是简单的你侬我侬,而是深长永恒的。”

从“五四”街头到长征雪山,从重庆谈判到日内瓦会议,他们的爱情始终与民族命运交织。美国记者斯诺曾问:“你们还像延安时那样相爱吗?”周恩来夫妇相视大笑。这笑声穿越时空,至今仍在回答:最高级的浪漫,是理想同频、生死相随,是把“吻你万千”写进历史长卷,让海棠年复一年盛开成爱情的图腾。

【参考资料】

《周恩来传》(中央文献出版社)《邓颖超书信选集》(中央文献出版社)《我的伯父伯母周恩来邓颖超》(周秉德著)《周恩来邓颖超通信选集》(中共中央党校出版社)