1949年深秋的中南海颐年堂,一份开国将帅名单正在激烈讨论中。

当有人质疑“谭政是政工干部出身,战功并非卓著,是否同四野核心成员的刘亚楼更有资格评大将衔”时,周恩来指着墙上的东北态势图说道:“没有谭政在四平街头的政治动员,就没有辽沈战役的百万民工支前。”

这番鲜为人知的对话,揭开了中国革命史上一个关键命题:究竟什么样的功勋更有资格当选开国大将?

一、革命起点的分水岭:秋收起义与闽西暴动

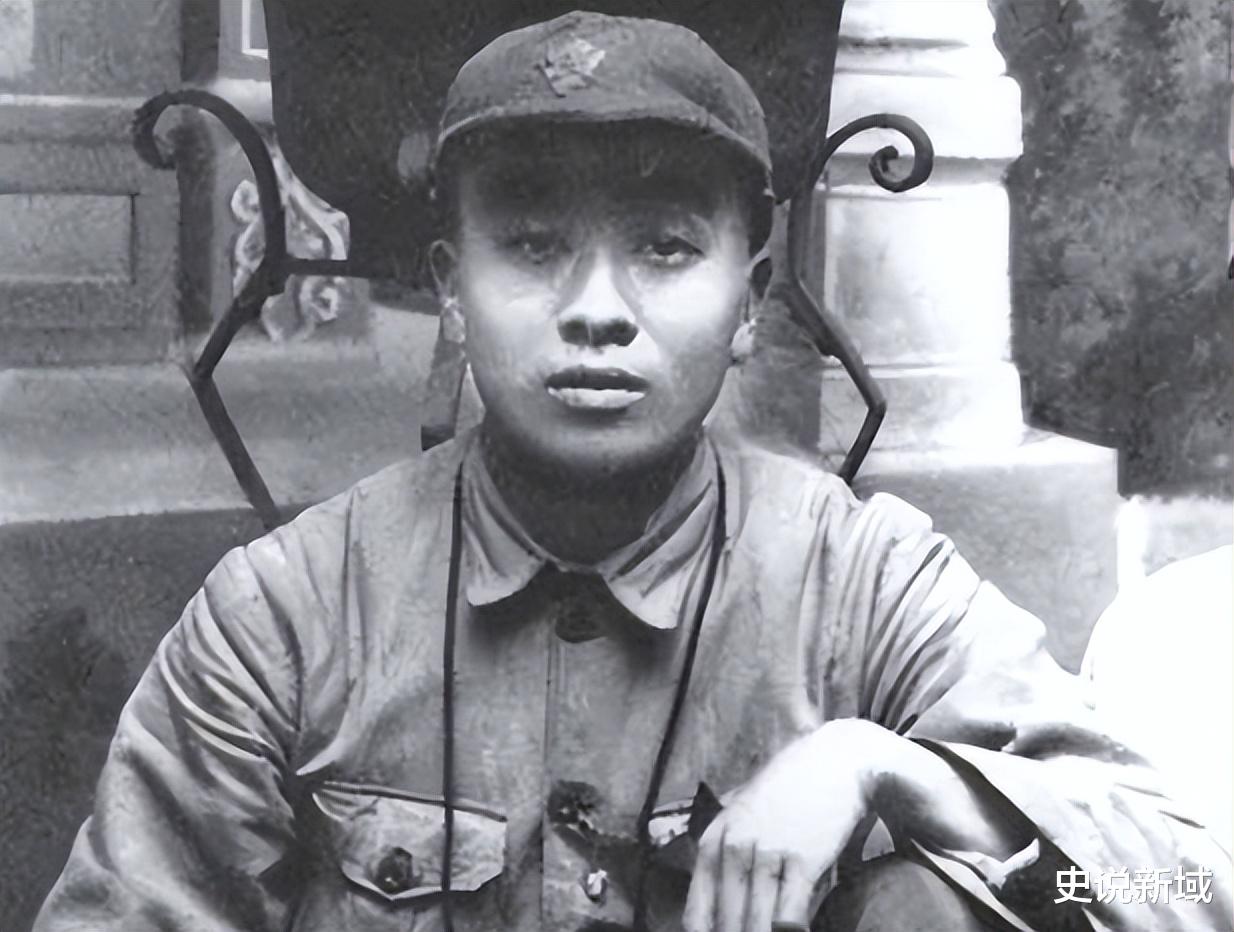

1927年9月的浏阳河畔,20岁的谭政背着油印机跟随毛泽东走上井冈山。这个后来被称为“毛主席第一位秘书”的青年,在文家市会议上负责记录“党指挥枪”的决议,亲手刻印了《三大纪律六项注意》的最初版本。同一时期的闽西山区,17岁的刘亚楼还在私塾里读《论语》,两年后才带着武平暴动的农军加入红军。

这种起点差异奠定了两人的革命轨迹:谭政全程参与三湾改编,见证了“支部建在连上”制度的诞生;刘亚楼则在反围剿中崭露头角,22岁就当上红二师政委。1934年长征出发时,谭政已是红一军团组织部部长,负责整编保留革命火种;刘亚楼则带着红二师强渡乌江,用竹筏撕开敌军防线。

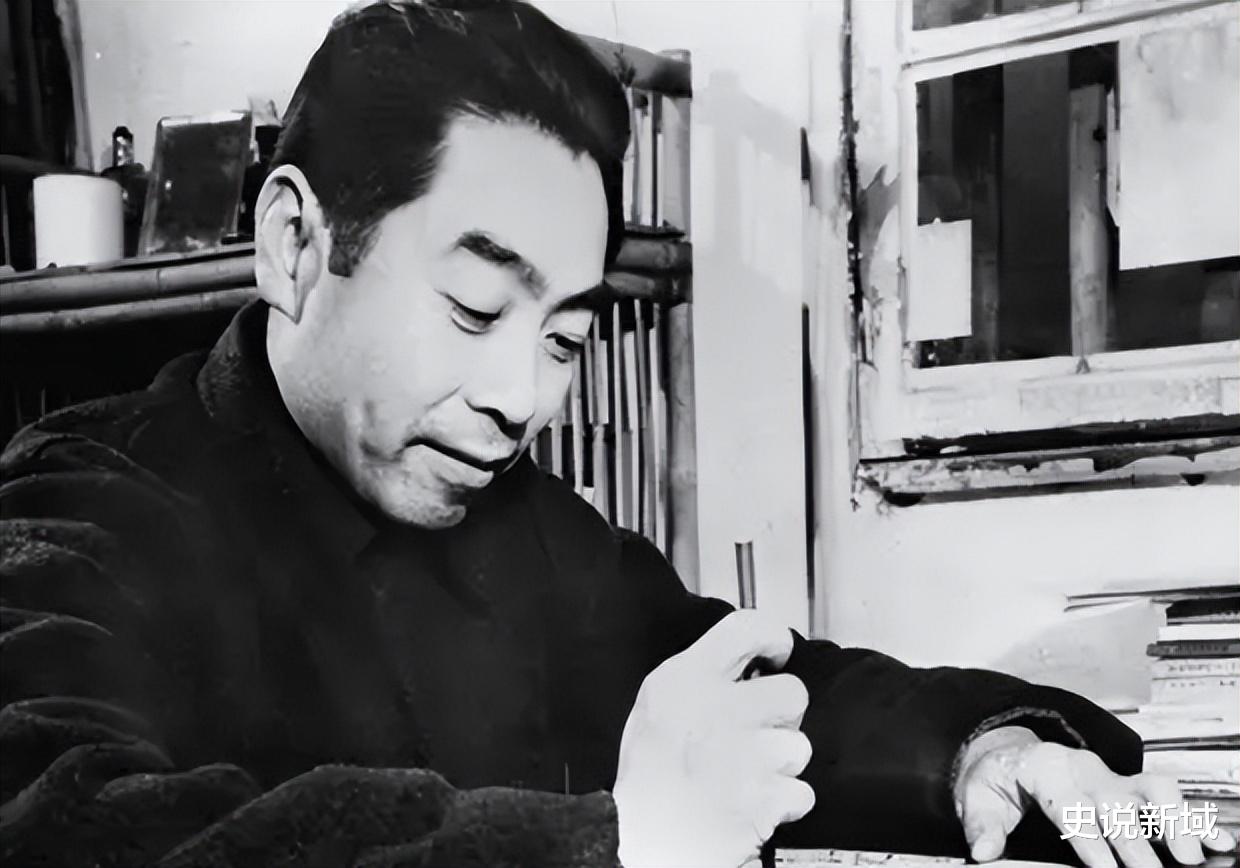

二、抗战烽火中的分野:延安整风与莫斯科留学

1942年的延安窑洞里,谭政正在撰写《关于军队政治工作问题的报告》。这份被毛泽东亲自修改53处的文件,后来成为中共建军史上的里程碑。而在万里之外的莫斯科伏龙芝军事学院,刘亚楼正用俄语背诵《战争论》——这是中国革命将领中少有的系统接受苏联军事教育的特例。

这种特殊经历造就了两人不同的专业领域:谭政在陕甘宁边区创造“诉苦运动”,让俘虏兵三天变成革命战士;刘亚楼则研究苏联空军战例,为后来组建中国空军埋下伏笔。但这也造成刘亚楼缺席抗日战争最艰苦阶段,而谭政全程参与敌后抗战,这成为军衔评定时的重要考量。

三、东北战场的明暗双线:政治部主任与参谋长的不同使命

1946年的四平保卫战期间,两个指挥部在通化城中昼夜运转:谭政的政治部组织十万人力运送伤员,用“保田保家”口号动员百万农民支前;刘亚楼的参谋部则设计出“一点两面”“三三制”等经典战术。林彪曾形象比喻:“谭政是给枪炮喂粮食的,亚楼是给枪炮装子弹的。”

这种分工在辽沈战役达到极致:锦州城下,刘亚楼用“挖壕抵近”战术缩短冲锋距离;谭政则发起“孤胆英雄”运动,让战士们在断水断粮情况下死守塔山。战后统计显示,东野95%的连队保持完整建制,这与谭政推行的“立功运动”密不可分。

四、建国后的道路分野:总政主任与空军司令的殊途同归

1955年授衔时,谭政的职务是国防部副部长兼总政治部第一副主任,刘亚楼则是首任空军司令员。这种岗位差异折射出中央的用人考量:谭政继续深耕军队政治工作,主持制定《军官服役条例》;刘亚楼则在中苏关系破裂前夜,用米格战机构筑起共和国天空防线。

历史档案显示,在讨论大将人选时,罗荣桓特别强调:“谭政同志是我军政治工作活的教科书。”而刘亚楼的苏联背景,在当时的国际环境下反而成为制约因素。这种特殊的历史境遇,最终让两位战将走向不同的荣誉殿堂。

五、军衔背后的历史逻辑:从资历沉淀到岗位贡献

回望两人的革命轨迹,谭政的晋升之路清晰可见连续性:秋收起义骨干—红四军秘书—八路军政治部副主任—东野政治部主任—总政治部主任,每个台阶都踏在政治工作最前沿。而刘亚楼的经历更具跳跃性:红军猛将—伏龙芝高材生—东野参谋长—空军司令,这种跨领域发展反而影响了资历积累。

1955年授衔标准中,“各时期主要职务”占评分权重的25%,谭政在此项得分远超刘亚楼。更关键的是,十大将中必须保留政工代表,而罗荣桓已是元帅,谭政就成了不二人选。这种历史选择的深层逻辑,远非简单的战功对比可以概括。

《中国人民解放军将帅名录》(解放军出版社)《谭政传》(当代中国出版社)《刘亚楼与新中国空军》(空军政治部编)《东北解放战争军政史》(辽宁人民出版社)《中国共产党军队政治工作史》(中央文献出版社)《毛泽东与人民军队建设》(中共党史出版社)《伏龙芝军事学院与中国将领》(军事科学出版社)《开国大将风云录》(中央文献出版社)