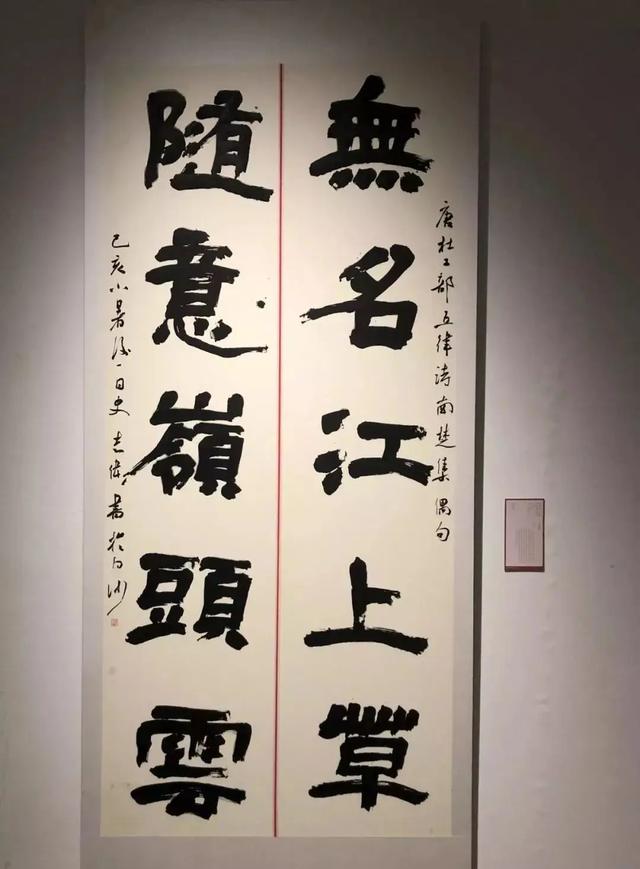

赵孟頫《寿春堂记》

王世国/文

许多书法爱好者都喜欢临习赵孟頫的书法,特别是他的大字行楷书,因为赵体字很容易上手,写出来端正、大方、漂亮。不过,我要提醒学习赵体者,这三点必须知道,可以让你把握其精髓,能够事半功倍。

赵孟頫一生写了许多行楷作品,学习他的行楷当然要选择他的代表作品,即他63岁时书写的《寿春堂记》《胆巴碑》,66岁时书写的《仇锷墓碑铭》,此外还有《妙严寺记》《玄妙观重修三门记》等。

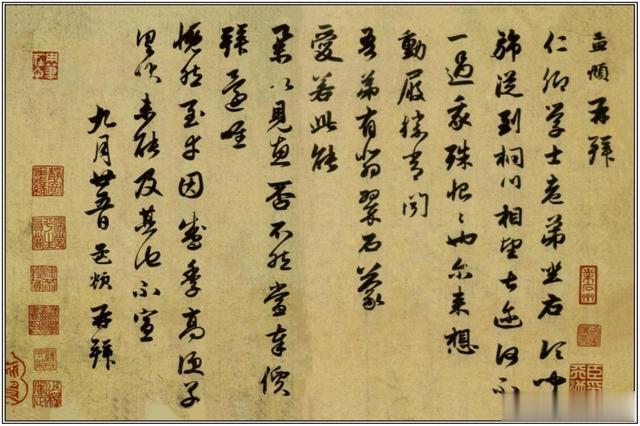

赵孟頫《胆巴碑》

这些作品书写的先后时间不同,各自的面目风神也不同,但却表现出赵体书法的某些共同的艺术特征:

字形扁方,撇捺开张,横画长挺;结构均匀,疏密合度;行笔提按幅度不大,平顺流畅,丰润婉通,具有温润闲雅、妍媚纤柔的艺术风格。我们临习这些作品必须了解和把握以下三个要点:

赵孟頫《仇锷墓碑铭》

1.点分顺裹,或长或小

书法落笔即为点,可以说字的一切笔画都从点开始,积点而成线。故清代周星莲说:“凡字每落笔,皆从点起。点定则四面皆圆,笔有主宰,不致偏枯草率,波折钩勒一笔相生,风骨自然遒劲。”他把点画看成主宰之笔,可见写好点画是十分重要的。

《仇锷墓碑铭》中的“高”字的一点,就是顺起而写成的长侧点

赵体的点的起笔有露锋顺起与裹锋逆起之分,而且经常把它写成长长的侧点。如《仇锷墓碑铭》中的“高”字的一点,就是顺起而写成的长侧点;“亦”字的一点则是逆起而写成的长侧点。赵体这样的点画的写法都是顺势均匀地使锋,收笔处即向左转锋,使锋势与下一画的起笔相接,如“市”“访”二字的点即是如此。

赵孟頫写点常走极端,有时将点写得极小,如“之”字的一点就是轻轻点出,在下面长画的衬托下愈加显得小巧玲珑。

赵孟頫写点常走极端,有时将点写得极小

2.横画长挺,撇捺开张

赵体的横、撇、捺的艺术处理,常被当作字的主笔来看待,所以不仅写得粗而重,而且长挺、开张,与其他书家的写法有明显不同。如《仇锷墓碑铭》中“吏”的一横就长得出奇,超出常规,显得朴茂有力。当他写撇、捺的时候,并不是向下拖带,而是极力向左右两边伸展。如《胆巴碑》中的“合”字,撇和捺的收笔处都超出了方格左右两边的边线,可以说是开张到了极点。这样写来,就给撇捺覆盖的笔画留出了大量的空间,让它们充分地表现各自的态势。

总之,长挺的横画和开张的撇捺,大大增强了字的纵逸的气势,显得那样的潇洒大方。

长挺的横画和开张的撇捺,大大增强了字的纵逸的气势,显得那样的潇洒大方。

3.避难从易,变古为今

虽然赵孟頫说“结字因时相传,用笔千古不易”,但是实际上他并非是固守“千古不易”的古法,而是对古法实行重大的改革和变化。从魏晋至唐代,书法用笔的发展日趋精熟,平移、提按、使转这三大笔法系统都已十分完备。特别是唐代的楷书,更是把提按发展到了无以复加的地步,一个字甚至每一个点画都要讲究提按顿挫、轻重缓疾的用笔的变化。这样,书法用笔的难度大大提高,使得后世书家望而生畏。

赵孟頫《妙严寺记》

面对难以超越的唐楷高峰,赵孟頫巧妙地采取了避难从易、删繁就简的方式,大胆地变革古法,另辟蹊径。他在写楷行书时,尽量地减少用笔的提按顿挫,而是综合运用篆书的“平移”和草书的“使转”这两种笔法,如他书写的《仇锷墓碑铭》。这样一来,大大提高了楷行书的书写速度,也使书法艺术的实用性得到加强。

赵孟頫《仇锷墓碑铭》

所以,清代冯班说:“赵子昂用笔绝劲,然避难从易,变古为今。”可见,这是赵孟頫对楷行书笔法的一次重大改革。由于减少了提按顿挫,多用平移和使转笔法.自然使赵体书法显得平顺流畅,丰润婉通。尽管它在用笔上似乎缺乏变化,但仍然是人见人爱,给人一种轻松愉快的美感享受。其中的道理就在于“当眼睛看腻了连续不断的变化时,再看那些在某种程度上是一律的东西,也会感到轻松愉快”。

王世国著《书法解密》,岭南美术出版社出版