“一场秋雨一场凉”,秋分过后,秋高气爽逐渐被冷风冷雨替代,早晚温差带来的燥气愈加明显,“秋燥”带来的身体不适感也让人愈发疲乏,适当进补润燥的食物,可有效对抗气候变化带来的侵扰。

梨,清甜多汁,被誉为“百果之宗”,号称“天然矿泉水”。《木草纲目》称,梨“生者清六腑之热,熟者滋五脏之阴”,民间有“秋吃梨,夏吃姜,不劳医生开药方”的说法。

秋梨除了鲜食外,炖梨汤、熬秋梨膏,都是很不错的食补良方。其中做成的秋梨膏不仅清甜好喝,还能润肺去燥,因此民间有“蒸梨十碗,不如梨膏一勺”的说法。

秋梨膏也叫雪梨膏,是我国传统药膳饮品,最早出现在唐朝的《本草求原》中,“捣汁用,熬膏亦良,加姜汁、白蜜,清痰止咳愈效”。

相传唐武宗李炎常在秋季口干舌燥、心烦意乱,原是“秋燥”作祟。因无法忍受太医们拟方熬煮的苦药所以一直无法根治。后来饮用了一位道士用秋梨加姜片、甘草、川贝等药材熬制的膏状膏药,入口即化,清香滋润,不知不觉,症状便消失了。

据说,这就是膏方『秋梨膏』的原型。

正所谓药食同源,药补不如食补,渐渐地这种膏药便成了宫廷里的秘方,从唐代开始成为秋季御用养生之品,在宫中、达官贵人中流行,用它来防治秋燥,被称为“秋梨蜜膏”。

到了宋朝,林洪所著的《山家清供》里的〈果品部〉,收录了数十种梨的吃法,其中“梨糕:取好梨五十斤,去心,切片,捣烂,榨干。取汁,加洋糖三斤,文武火熬成糕。膏收入磁器,滚水冲服。”及“煎梨膏:凡烂梨、粗梨、酸梨,捣汁,加洋糖煎。”和如今的『秋梨膏』做法有异曲同工之妙,亦可算作是它的雏形。

一直到了明清时期,经宫中御医外传,它才走入寻常百姓家,成为老少皆宜的滋补良方。

清代《太医院秘藏弹丸散方剂》 中,便有“梨膏方”记载: 嫩藕(一斤八两,取汁用)、秋梨(二十个,去皮核,取汁)、红枣肉(八两,煮,取汁用)、冰糖(二斤)、盆糖(二斤)、麦冬(二两,煎汁用)、川贝母(二两,煎汁用)、薄荷(二两,煎汁用)、白蜜(一两五钱)。上将冰糖、盆糖、白蜜五斤八两化开,滤去渣,熬成膏饼。此膏能清金降火,止嗽化痰,解渴除烦,添津润燥;或阴虚火旺,口燥咽乾,咳久嗽血,吐血咯血,痰中带血,肺经虚损,悉能治之。每用五六茶匙,早晚滚白水冲服。

迄今,『秋梨膏』制作技艺已有千年历史。

清甜的汁水慢慢变得浓郁,由清透的嫩黄色逐渐变得黑红发亮,浆水转换成了膏体,变得醇厚温润。

挖一勺泡入温水,独属于秋梨的清甜扑入口中,那是秋天的味道。

罗汉果2个、陈皮25g、百合20g、枇杷叶10g

川贝10g(可不加)、冰糖100g(根据梨甜度加)

梨汁、罗汉果都是清热的,带有寒性,加入红枣、陈皮、老姜用于中和寒性。

用盐洗不仅可以去掉梨上的杂质和蜡,而且有杀菌的作用。梨子只要是秋天的梨,不管什么品种都可以做秋梨膏。

梨子皮具有很好的清肺功效,且梨子皮加入可以让成品口感更加清润,颜色更加深厚。

家里如果没有破壁机或榨汁机,可以用擦丝器把梨擦成丝或末。

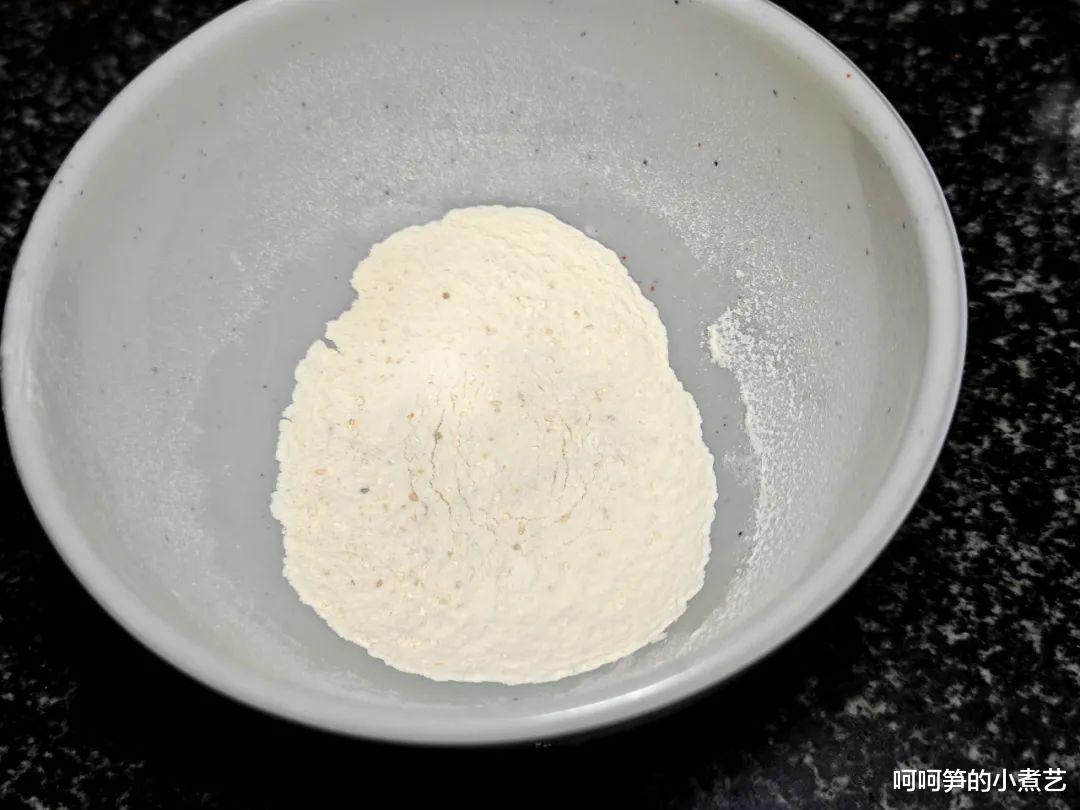

打好的梨汁倒入干净无油的大锅里。

再用纱布把梨汁挤出来。

梨汁开大火煮。

刚刚熬好的秋梨膏还很烫,看起来不够浓稠,稍稍冷却就会变成拉丝状。

若继续熬煮一会,滴入凉水中,呈凝结状态,这个状态可以做成梨膏糖,方便带出门吃。

色泽润亮、口感鲜甜的秋梨膏,真材实料更健康,把秋天都装进罐子里啦。

图文:呵呵笋

喜欢笋笋的菜,记得给笋笋点赞或留言哦。

点击关注,笋笋在这里期待你的故事。

简单又幸福

一个吃货的小世界

温暖你的心

感动你的胃

(^-^)V