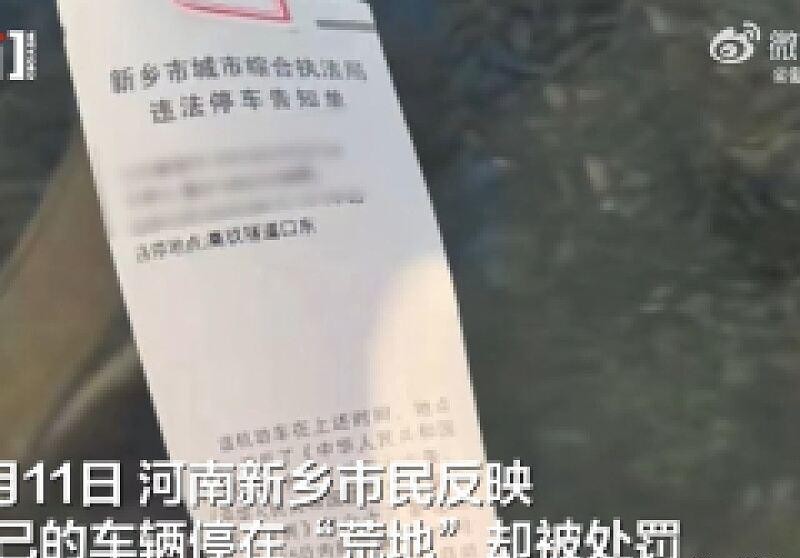

事情发生在 4 月 11 日中午。张先生到城郊办事,绕了两圈没找到停车位,忽见路边有片开阔地,既没划停车线,也没立禁停标志,便放心地把车停了进去。“当时想着反正没妨碍交通,周围也没庄稼,停一会儿应该没事。” 他后来在短视频里回忆,语气里仍带着委屈。直到 4 月 14 日,一条违章短信打破了平静:“您的车辆在高铁隧道口安全保护区违法停车,请尽快处理。” 附带的定位,正是那片 “荒地”。

带着满肚子疑惑,张先生找到新乡市城市综合执法局。执法人员调出的卫星地图和土地确权文件,像一副拼图,渐渐拼出了真相:这片看似荒芜的土地,下方是郑济高铁新乡段的隧道,属于《铁路安全管理条例》规定的 “铁路安全保护区”,任何可能影响铁路运行的行为都被严令禁止;而地表的性质,更是让张先生大吃一惊 —— 在国土部门的档案里,这里明确标注为 “永久基本农田”,哪怕暂时休耕,碾压行为也可能破坏耕作层,违反《土地管理法》。

“可这里连棵庄稼都没有啊!” 张先生的困惑,道出了许多人的心声。执法人员耐心解释:“基本农田的认定不以是否耕种为标准,法律保护的是土地的潜在产能。就像高铁隧道,肉眼看不见,但安全隐患实实在在存在。” 这话让张先生想起了新闻里看过的高铁事故,心里的抵触少了几分,但另一个疑问又冒了出来:“为啥不立个牌子提醒呢?”

这个问题,正是事件发酵的核心。在张先生拍摄的现场视频里,镜头扫过空旷的地块,确实找不到任何禁停标识或农田保护牌。法律界人士指出,虽然高铁保护区和基本农田属于法定禁停区域,但在实际执法中,“默示禁停” 对普通市民来说过于抽象,尤其在城乡结合部,许多人习惯以 “有没有庄稼”“有没有禁停线” 来判断能否停车。对比深圳等地的做法 —— 在类似区域设置电子屏实时提醒、发送短信告知禁停范围 —— 新乡的执法确实显得有些 “无声无息”。

随着事件在本地论坛热议,更多细节浮出水面:执法部门曾通过 114 平台三次联系张先生,但电话均未接通,这才按照 “驾驶人不在现场” 张贴了罚单;而距离停车点 500 米处的高铁工地旁,其实有个临时停车场,只是指示牌被树枝挡住了,许多车主像张先生一样 “视而不见”。这些细节让舆论出现了微妙的转向:一边是对法律严谨性的认同,一边是对执法人性化的呼吁。

最终,张先生缴纳了罚款,但执法部门也做出了改变:在涉事区域竖起了醒目的蓝底白字牌,“永久基本农田保护区”“高铁安全保护区 禁止停车” 的字样在阳光下格外清晰。路过这里时,张先生总会多看两眼,心里的感受复杂又深刻:“原来有些‘荒地’,地下埋着高铁隧道;有些‘规矩’,藏在看不见的法律条文里。”

这场由停车罚单引发的风波,像一面镜子,照见了城市治理的复杂肌理。当法律的 “刚性” 遇上现实的 “柔性”,当专业的土地划分遇上普通人的直观认知,沟通与警示便成了弥合差距的桥梁。正如一位城管队员在采访中所说:“我们理解市民的‘不小心’,但安全和耕地都是红线,容不得半点马虎。以后会在这些‘隐性禁区’多设标识,让规则‘看得见、摸得着’。”

暮色中,张先生开车经过那片曾经的 “荒地”,新立的警示牌在路灯下泛着光。他摇下车窗,夜风里传来远处高铁的呼啸声 —— 那是穿行在地下的钢铁巨龙,而地上的每一寸土地,都有着看不见的守护。这一次,他知道,所谓 “荒地” 并不荒,每一处看似寻常的角落,都可能藏着需要被尊重的规则,而这些规则,正是城市安全运行的基石。