更隐蔽的歧视藏在话术里。当教育部明文禁止 “仅限 985/211” 的招聘条款后,企业学会了打擦边球:有的在岗位描述里写 “优先考虑双一流本科”,有的在面试时看似随意地问 “你本科学校在你们省录取线多少”,还有的干脆在内部系统设置 “院校白名单”,双非但简历连人工筛选的机会都没有。某律所劳动法专员指出,这种 “隐性门槛” 之所以屡禁不止,在于现行法律对学历歧视的界定模糊,企业违法成本几乎为零 —— 比起错失人才的风险,他们更愿意为筛选效率买单。

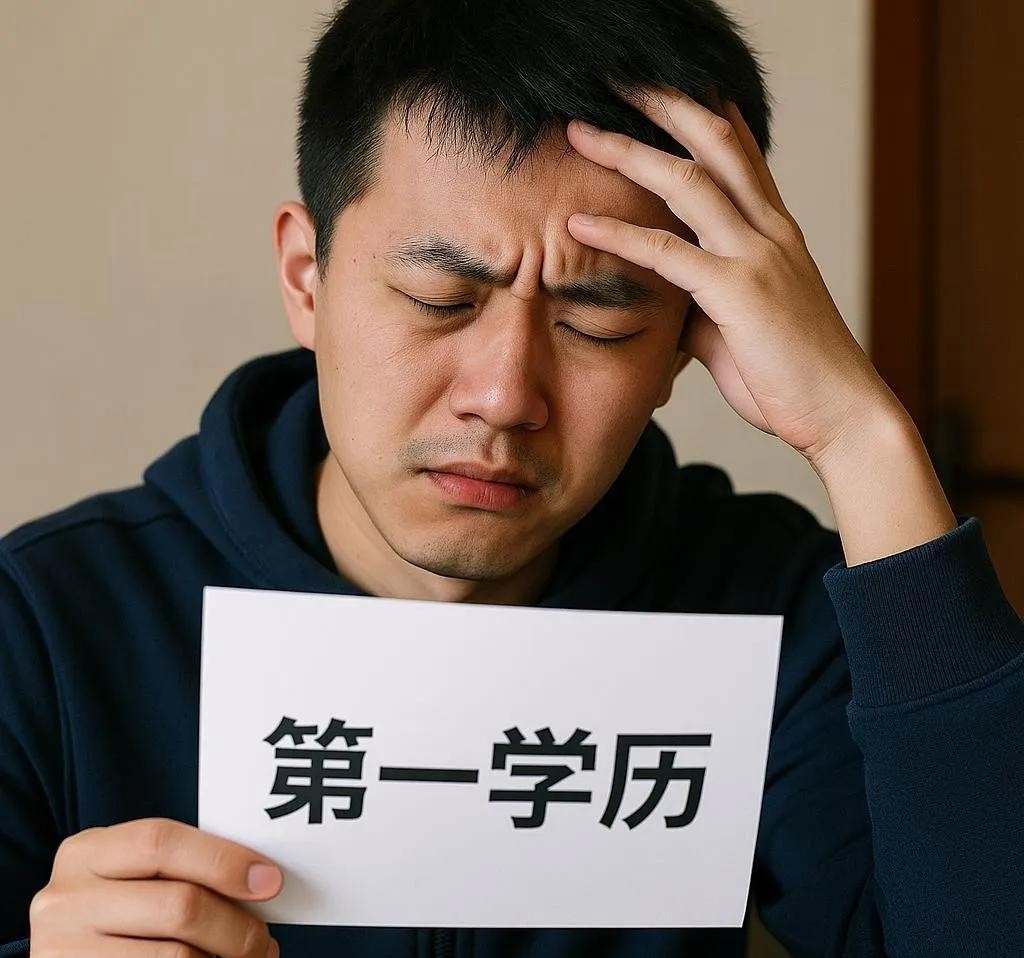

这种偏见伤害的不只是个体。某高校就业指导老师发现,近年来双非但硕士的简历越来越 “卷”:有人本科期间修了 3 个专业,有人硕士阶段发表 8 篇 SCI,有人带着 5 段大厂实习经历,却依然在简历关集体 “消失”。“他们不是在准备求职,而是在偿还 18 岁那年的‘高考原罪’。” 老师的话里满是无奈。当教育的意义被简化为院校标签的叠加,当努力的价值需要用更多的努力来证明,传递给社会的信号只有一个:你的过去比现在更重要,出身比奋斗更可靠。

在波士顿咨询公司的一次招聘分享会上,HR 总监的话发人深省:“我们从不关心候选人本科读什么学校,只看他能否解决具体问题。” 这种务实的人才观,正在被越来越多成熟企业接纳。但在国内,当李敏们抱着精心包装的简历穿梭于招聘会时,依然要面对简历上 “本科院校” 那一栏的审判。他们不是要求特殊照顾,只是希望企业能放下偏见,给那些用三年时间从双非但逆袭到 985 的灵魂一个平等展示的机会。

四月的校园里,樱花开始飘落。李敏在毕业论文致谢里写下:“感谢那个在考研教室熬到凌晨的自己,感谢没有放弃的每一个瞬间。” 这些文字背后,是千万个不甘被标签定义的灵魂。当社会真正懂得 “英雄不问出处” 的深意,当企业愿意摘下学历的有色眼镜,教育才能真正成为打破阶层的阶梯,而不是加固壁垒的砖石。毕竟,衡量一个人价值的,从来都不该是他 18 岁那年的考场,而是他 28 岁时眼中的光芒。

有什么奇怪的呢?供大于求了吗,然后用人当位鸡蛋里面挑骨头,这不是很正常

个人认为,用人单位有挑选人的自由。现在全民大学生鱼龙混杂,211,985就是一张筛子,筛除双非,留下的就是不扩招也能考上大学的那批人。