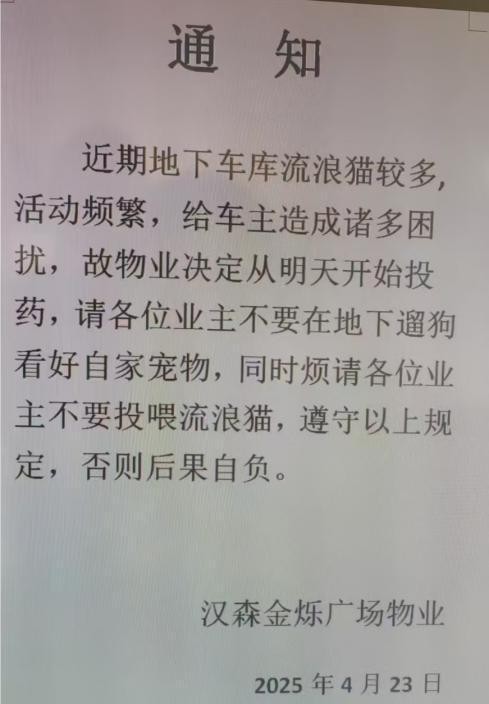

消息像导火索般点燃了业主群。有人拍下引擎盖上的抓痕照片:“上周刚补的漆又花了!” 有人转发动保组织的科普文章:“投毒可能误杀宠物,甚至危害儿童!” 退休教师王阿姨连发三条语音:“它们饿了就去垃圾桶翻吃的,冬天还帮我们抓老鼠,怎么能说杀就杀?” 而物业经理在回复中闪烁其词:“主要是为了提醒遛狗不牵绳的业主……” 直到动物保护志愿者带着《动物防疫法》找上门,才承认投药不过是 “震慑手段”,真正的困扰是车库里久治不愈的狗粪异味。

这场闹剧中,流浪猫成了无辜的棋子。每天清晨,清洁工李大姐都会看见穿西装的上班族蹲在消防栓旁,用便利店买的饭团喂猫;穿校服的女孩会把吃剩的午餐肉放在通风口 —— 这些温暖的瞬间,在 “投药通知” 里被简化成 “管理难题”。支持消杀的业主老张说得直接:“车被抓花时,谁考虑过我们的损失?” 但他没说的是,去年冬天,正是这些流浪猫的叫声,让他发现了车库里漏水的管道。

矛盾的核心藏在车库角落的监控里:每晚十点,总有人解开狗绳任其乱跑,湿漉漉的爪印混着粪便留在地面,清洁人员用烧碱反复冲洗仍去不掉异味。物业所谓的 “投药”,不过是用流浪猫的性命作筹码,倒逼不文明养犬者妥协。这种 “头痛医脚” 的治理方式,让本该站在同一阵线的业主分成了两派:一派举着 “保护动物” 的标语,一派贴着 “还我干净车库” 的传单。

转机出现在通知发布后的第三天。当动保组织带着诱捕笼和绝育手术车来到小区,许多业主才发现:流浪猫总数不过七只,其中四只已做过绝育。志愿者小林蹲在地上给母猫检查伤口:“这只后腿有旧伤,应该是被车撞的。” 他的话让不少人沉默 —— 这些被视为 “麻烦” 的小生命,其实在钢筋水泥间艰难求生。

最终,物业撤回了投药通知,在车库角落设置了带顶棚的投喂点,旁边立着 “请勿投喂流浪狗” 的提示牌。清洁人员开始定时冲洗地面,不文明养犬者的行为被列入业主黑名单。某个周末清晨,陈先生看见王阿姨蹲在投喂点旁,用旧毛巾给新生的奶猫擦身子,阳光透过车库顶棚的缝隙,在毛茸茸的小生命身上洒下细碎的金斑。

这场由 “投药” 引发的风波,最终教会人们:在城市的角落,每个生命都有其存在的轨迹。当我们学会用网兜而非毒药解决问题,用绝育代替捕杀控制数量,用规则约束不文明行为而非迁怒于弱者,钢筋森林里的共生,才真正有了温度。就像车库墙上新贴的标语写的:“善待流浪的它们,就是善待城市的温度。”