1916年的时候,北京大学的一位叫刘半农的教授家里迎来了个宝贝女儿!

他紧紧抱着女儿,心里头那个喜欢啊,真是没法说,就像得到了一个特别珍贵的宝贝似的。

但没过多久,刘半农扭过头,跟妻子朱惠讲:

跟别人就说家里添了个男娃。

朱惠呆了一瞬,接着满意地应了声,点了点头。

那到底是啥原因呢?刘半农是不是有啥不一般的考量啊?

【01】

刘半农,是个文学家、翻译家,还是教育家。他和陈独秀、胡适、钱玄同一样有名,都是五四新文化运动的重要人物,被看作是那场运动的四大支柱之一。

刘半农啊,他本来叫刘寿彭,1891年在江苏江阴一个穷教书人家里出生了。这家人过得挺清苦,就是靠教书维持生计。

刘半农在老爸刘宝珊的严格管教下,从小就特别爱学习,成绩总是顶呱呱,特别是国文和英语,那叫一个棒。

老师们见到他,都一个劲地夸他好:

这小子真不是一般人,以后的发展潜力大得很!

刘半农11岁时候,有一天跟妈妈去寺庙拜拜,结果碰到了一个姓朱的阿姨。

朱氏一眼就瞧出刘半农这人日后必有大出息,她赶忙上前,热乎乎地拽着刘母的手说:

我大闺女朱惠,今年14岁了,我挺想把她嫁给你家小子。

朱家的男主人在县城里的一家帽子店上班,家里条件还算不错,刘妈妈一听就爽快地同意了。

回到家后,刘宝珊却直接说不愿意。

究竟是为啥呢?

他觉得自家儿子中了秀才,朱家这门亲事就显得有些不匹配了!

结果,他就说女方年纪有点大了,给回绝了。

朱惠比我们家阿彭年长三岁,按老一辈的说法,鼠和兔属相不合,他俩可能不太合适。

朱家老太太心里头其实是舍不得刘半农这个出色的女婿,于是她自个儿上门去了,话锋一转,开口道:

我有俩闺女,要是觉得大的那个年纪不合适,小的那个可以考虑给你们家当儿媳!

说到这个份上,刘宝珊觉得再拒绝就太不好意思了,于是就点头应下了这门婚事。

真倒霉,朱家二小子突然得了急病,就这么没了。

朱家碰上这么一档子事儿,让刘家心里挺不是滋味,挺同情的。

刘宝珊琢磨了一会儿,最后拍板让自家小子把朱惠娶进门。

订婚后,刘半农心里痒痒的,实在憋不住那古时候说的婚前不能见面的规矩,于是就偷偷溜达到了朱家,就想瞅瞅朱惠。

朱惠在院子里忙着洗衣服呢,突然间,她看到一个不认识的少年,脸一下子就红到了耳根,赶紧加快脚步跑进了屋里。

刘半农瞧见未婚妻的小脚被紧紧缠着,走起路来晃晃悠悠,感觉她随时都可能会摔倒。

到家后,他赶紧让老妈给朱家带个信儿:

请告诉朱惠,别再让脚受缠足那份罪了,快放开吧!

朱惠听到这个消息,心里既暖洋洋的,又特别开心。

后来,刘半农只要有空就会跑去见他的未婚妻,俩人在不知不觉间萌发出了青春年少时的那份情愫。

【02】

1910年6月份,刘半农他娘病得很重,家里亲戚就说,要不赶紧给半农办个婚事,说不定能冲冲喜呢。

大伙儿一阵忙活,19岁的刘半农和22岁的朱惠就这么急急忙忙地把婚给结了。

但是,儿子结婚这事并没给家里带来好运,刘母最终还是走了。

刘半农用“突然想到结婚时我头戴红冠,紧接着家中就遭遇大事,身披丧服”这句话,简单说了说自己结婚后没多久,家里就发生了大喜大悲的事。

1911年,武昌那边闹起了大革命,刘半农上的中学因为这事儿停课了,他也就没法再念书了,只好回了家。

后来,他拉上二弟一起去上海打拼,靠“写文章赚钱”过起了不容易的日子。

朱惠在老家忙得不可开交,她得打理家里的大小事务,还得找些外面的散工回家来做。另外,她还得照顾年迈的公公,抚养那个只有7岁的三弟。

她因为工作太拼命,结果不幸两次失去了孩子,都是流产。

刘宝珊急着抱孙子,心里头那个急啊,看到情况不对劲,他立马写了封信给儿子,里头话说得可重了,直接命令儿子得怎么怎么做。

你只有两个选择,要么跟老婆离婚,要么再找个小的!

他甚至开始寻找合适的女孩,打算等儿子回老家时,劝他娶进门。

刘半农心疼妻子,不想让她受半点苦,于是下定决心要做个安排:

有了岳母的帮忙,他悄悄地把老婆接到上海,没跟老爸说,然后他们就一起生活了。

1916年,夫妻俩终于有了他们的头一个孩子,是个闺女,取名叫刘小惠。

朱惠一想起老家那边的人偏爱男孩,心里头就不由得有点儿不好意思。

刘半农看出老婆的心思后,开口道:

跟别人说的时候,就说家里添了个男娃。

后来,刘半农为了让亲戚朋友不再多问,就把女儿装扮成了小男孩的样子,一直等到快要去国外读书的时候,才让她恢复成原本的女孩打扮。

朱惠给刘家添了个“男丁”后,家里的长辈们就不再找她的麻烦了。

【03】

刘半农不仅对老婆有着深深的爱,他对世间所有女性都怀揣着尊重和平等的态度。

江阴西横街这条老街上,住了有五十几户人家,女的加起来大概有一百多位。

有次回老家看望亲人,刘半农跟老婆随便聊着天,提起说:

这世界上活得最不容易的,恐怕就是你们这些中国女性了。

朱惠满脸疑惑地问:

咱们咋就过得不容易了呢?

刘半农这样答道:

你们还没出嫁那会儿,爸妈没让你们去上学读书,可等你们一过十岁,他们就开始急着给你们张罗婚事了。人嘛,本该多学点知识,可你们爸妈偏偏不让。这就像养小猪似的,一开始随它去,等养肥了就稀里糊涂地给拉出去卖了。

朱惠就开口问道:

那咱们得怎么解决这事儿呢?

刘半农琢磨了一会儿,开口道:

要是能把街上的100位女士组织起来,一起搞个教育中心、托儿所、食堂、洗衣店、裁缝铺啥的,让她们都有活干,自己能赚钱养活自己,那就挺好的。

朱惠听了后没表态,说实话,刘半农那时候的想法真是太前卫了,放在那个年代来看。

瞧着老婆那迷惑的样子,刘半农心里头嘀咕:

就是因为这样,必须得进行改革才行。

【04】

经过好几年的不断努力写作,刘半农在文学界慢慢有了名气。

1916年的时候,陈独秀找上了刘半农,想让他加入《新青年》这个写作团队。

第二年,多亏了陈独秀的极力推荐,蔡元培把刘半农这位只有初中文凭的人请到了北京大学,让他当上了国文教授。

在北大当老师那会儿,刘半农大力推广白话文,很不喜欢文言文。

1918年的时候,他和钱玄同一起搭档,演了个小品,目的就是为了推广新文化。

针对这事儿,鲁迅大大给了个好评,他说:

刘半农是新文化运动里的一名猛将,他性格活跃,胆量过人,参与了好几场重要的斗争。

1920年的时候,刘半农作为北大的教授,拿着学校的钱去欧洲深造了。他先去了英国的伦敦大学,然后又跑到法国的巴黎大学,主要研究的是语音学这门学问。

他不想把老婆孩子单独丢在国内,所以一咬牙,决定用自己一个人的留学钱,带着全家人一起出国。

朱惠到了英国,不久就迎来了两个新生命,一男一女,哥哥叫刘育伦,妹妹叫刘育敦,是对龙凤胎。

从一家三口增加到一家五口,刘半农肩上的经济担子重了不少。

他穷得连买摇篮的钱都没有,没办法,只能把从老家带来的柳条包拆开,一分为二,动手做了两个简单的摇篮来用。

之后,他得知法国生活开销挺便宜,于是带着全家搬到了法国,开始在巴黎大学继续深造。

不过,刘半农手头还是挺紧的,他就给朋友写了封信,倒起了苦水:

最近我这日子过得,实在是太难了!天天都为吃饭发愁,留学费用也拖了三个月没给。手头有点钱的时候,就赶紧买个面包对付一下,没钱了就只能饿着!

尽管生活过得紧巴巴的,他却始终不肯让妻儿离开自己,硬是把照顾家人的担子扛了起来,尽到了一个老公、一个老爸的本分。

在外国土地上,和刘半农一起顶着心理压力、肩并肩挑重担走下去的,不是他人,正是他那无怨无悔的老婆。

刘育伦长大后,他回想起来说:

我们家房子不大,但布局合理,五口人挤在一起,过得特别暖和。

【05】

刘半农得养活家里五口人,所以他在上学的同时,也给国内的杂志写点新诗,还翻译外国的文学作品,这样就能赚点稿费补贴家用。

翻译《茶花女》时,刘半农碰到了个棘手问题:

在英文中,“he”就是说男的,“she”就是说女的,而“it”呢,通常用来指动物。

不过,在咱们中文里头,“他”这个字不分男女,这样一来,翻译时就容易碰上性别不明确的问题。

刘半农怀揣着平等和自由的梦想,努力想在“他”的世界之外,给女性找个安身立命的地方。

他把自己的想法写成信,分别告诉了周作人和胡适。对于如何指代女性,周作人觉得用“她”比较好,而胡适则觉得用“那位女士”更合适。

但是,刘半农认为“伊”这个字太古文了,跟新文化运动的方向不太搭;“那个女人”听起来又显得不够文雅。

后来,他琢磨了好久,终于造出了一个新字,那就是“她”。

没想到,“她”这个字一出现,就让国内不少女性大为不满,纷纷指责:

这个字里头没带上“人”的边儿,是不是觉得咱们不配做人啊?瞅瞅那些“妖”、“奸”、“娼”,一个个都围着女字转,现在又蹦出个带女字旁的“她”,这不是明摆着往咱们身上泼脏水嘛!

被狠狠骂了一顿的刘半农,并没有打退堂鼓:

要让“她”这个字有说服力,关键在于实际运用,还得用得漂亮,让人人都能感受到那份美好。这样一来,不用多说,大家自然会口口相传。

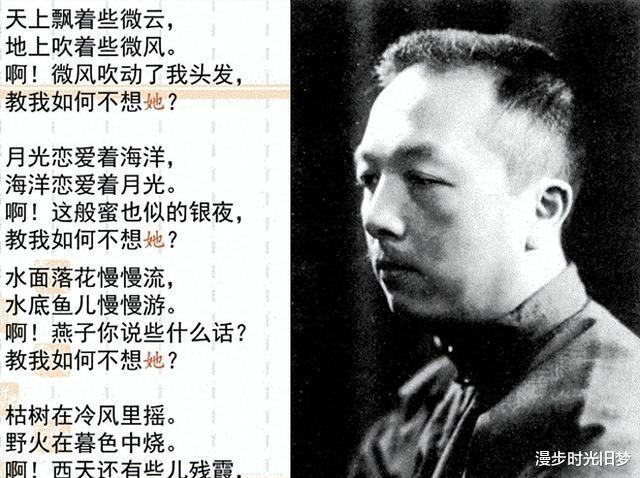

1920年9月份,刘半农为了推广“她”这个字,特意创作了一首诗,名字挺有意思,叫《心里老想着她》:

天空中飘着几朵轻飘飘的云。

地面上轻轻刮着点小风。

哇!真的没想到,这事儿居然这么让人惊讶!你知道吗,就是那种感觉,好像突然之间,整个世界都变了样。不过话说回来,虽然情况跟以前大不相同,但咱们还是得面对现实,继续前进。毕竟,生活就是这样,充满了各种意想不到的转折。咱们得保持冷静,一步一步来,相信总会找到解决的办法。就这样,别多想了,咱们一起加油,迎接新的挑战吧!

轻风撩起了我的发丝。

怎么让我能不去想她呢?心里头老是惦记着她,教我如何能够放下?每时每刻,她的影子都在脑海里打转,真的不知道该怎么办才好。她就是那么深深地印在了我心里,让我无法忘怀,教我如何能够不想她呢?

夜晚时,月亮对大海情有独钟。

海洋对月光情有独钟。

哇塞!真是让人惊叹!你得知道,我现在要把这段话换个方式说说,但意思还是一样的哈。瞧瞧,这事儿真的太棒了!就像突然间发现了个新大陆,我得重新组织下语言,让你听起来感觉更接地气。我会尽量用简单的词,把话说明白,但保证意思不变,就像咱们平时聊天那样。来,听好了,我绝对不会加什么花哨的东西,也不改里面的名字和时间,就纯粹是换个说法。我要保持每段话的中心思想,用词还得准确,这个你得放心。好了,现在我开始说了啊,保证跟原文的感觉不一样,但说的还是同一件事儿。

这夜晚,就像蜜糖一样甜,银光闪闪。

告诉我,咋能不想她呢?心里头老是浮现出她的身影,教我如何能把她忘怀?每当夜深人静,或者白天忙碌的间隙,她就像一股无形的力量,牵扯着我的思绪,让我无法安心。她的笑容,她的话语,甚至是她的一些小动作,都深深地刻在我的脑海里。有时候,我会试图用工作或者其他事情来分散注意力,但总是没过多久,又会不由自主地想起她。这种感觉,真的让人既无奈又煎熬。想去找她,却又怕打扰;想放下,却又舍不得。这种矛盾的心情,让我时常陷入深深的沉思中。所以啊,谁能告诉我,到底要怎么做,才能不想她呢?

河面上,花瓣悠悠地飘着,随水缓缓前行。

水里的鱼儿在悠闲地晃荡。

哇塞!这事儿真是太让人惊叹了!你瞧,原本平淡无奇的情况,突然间就发生了翻天覆地的变化,简直就像变魔术一样。我原本以为事情会按照老样子发展,没想到它竟然来了个一百八十度的大转弯,让我完全出乎意料。这种突如其来的惊喜,就像是你在路上走着走着,突然捡到了一张大奖券,那种感觉真是太棒了!我现在的心情就像是被幸福的阳光照耀着,整个人都充满了活力和期待。看来,生活真的是充满了无限的可能,只要我们敢于去尝试、去探索,就一定能发现更多的精彩和惊喜。

燕子,你到底想说点啥呀?

怎么才能让我不再想念她呢?我心里一直在琢磨,要怎么才能放下对她的思念。无论我走到哪里,做什么,她的影子总是挥之不去。真的,有时候觉得这种思念太折磨人了。我也想过试着去接受别的事物,去结交新的朋友,去尝试新的爱好,可就是没法彻底把她忘掉。她的笑容、她的话语,还有我们在一起度过的那些美好时光,总是时不时地在我脑海中浮现。我也明白,生活还是要继续,我不能一直沉浸在对她的思念中。可每当夜深人静,或者一个人独处的时候,那种思念的情绪就会再次涌上心头,让我难以自拔。所以啊,谁能告诉我,到底要怎么才能彻底放下这份思念,让我不再这么痛苦地想念她呢?

老树在寒风中晃荡,树枝吱嘎作响。

傍晚时分,野火在熊熊燃烧。

哇塞!

天边还挂着点晚霞的尾巴。

告诉我,咋能不想她呢?

刘半农的好朋友赵元任,他不仅给那首诗配上了曲子,还把它录制成了唱片。

没多久,这首歌就火遍了大街小巷,成了人人都会哼唱的经典。

有了鲁迅、陈独秀这些大咖的支持,刘半农提出的“她”字迅速火遍全国,大家真的开始用起来了。

现在,“她”这个字已经通过时间和历史的考验,稳稳地成为了汉字大家庭的一员,以后也会一直使用。

【06】

1925年那会儿,刘半农在法国巴黎大学搞定了个“国家博士”的头衔,心里头那个急啊,恨不得立马飞回家。于是,他打包好家当,领着一家老小,坐船就往国内赶。

到了1924年快结束的时候,我每天晚上都梦想着能回到祖国。

回国后,刘半农继续在北大当老师,他把研究的重点放在了声音研究上。

1934年6月十几号的时候,刘半农领着队伍往西北走,目的是去归绥那边研究方言,还有找些当地的俚语小调。

没想到,他在路上被毒虱子给咬了,结果染上了回归热这病。

1934年7月14号,刘半农因为没能及时看好病,回到北京后就去世了,才43岁就走了……

朱惠一听到老公没了,立马就晕倒了!

三个孩子根本不敢相信眼前的一切,他们拼命拦住护士,不让把父亲的遗体带走,坚持要留在身边。

这究竟是怎么一回事?我爸他还好好活着呢!

刘半农的老朋友们,像鲁迅、胡适、赵元礼、蔡元培这些人,听到消息后都愣住了,心里头那个难受啊,真是说不出的惋惜:

像你这样的人,真的是少之又少,再也难碰到了!

刘半农那可是个顶呱呱的好丈夫,他和老婆之间相敬如宾,对孩子们既疼爱又负责。他的本事和人品,那真是让人打心底里佩服。

真可惜,他这辈子过得太快了,总共就只有43年光景。

不过,他造的那个“她”字被收入了字典里,一直用到现在。

他创作的诗歌《教我如何不想她》,经过赵元任的谱曲之后,就变成了一首广为人知的经典歌曲,一直流传到现在,大家都在唱。

就像北京大学的老校长蔡元培,在给刘半农写的碑文最后提到的那样:

有人传承着嗣音,留下来的风气永远不断。

刘半农所开创的领域和打造的文化,会一直被传下去,给以后的人带来数不尽的好处!