沈曾植临《韩敕碑》扇片 杭州戡闲楼藏

沈曾植晚年移居上海后,以读书写字自娱,他所遗留下来的书法作品也多为这一时期所作。王蘧常在《忆沈寐叟师》中说:“先生生前先以书法为余事,然亦刻意经营,竭心尽力,64岁后始专意写字,至73岁去世,用力极勤,遂卓然成为大家。”沈曾植64岁,也就是他移居上海后的两年,即1913年,沈曾植题寓所为“海日楼”,他沉浸于此,考订书画,所留下的大量有关书法的论述《海日楼题跋》大部分也是在这一时期所作。同时,他在这一时期勤于习书,王蘧常回忆称“尝见其斋中所积元书纸高可隐身”。

沈曾植临南北朝碑四条屏 1920年 西泠印社藏

从沈曾植传世的书法作品中我们可以看到不少临古之作,足见其临古之勤。他认为临古对于学书来说是十分重要的,他在《与谢复园书》中说:“吾尝以阁下善学古人为不可及,今忽曰:‘以临古为大病,此何说耶?’来屏有使转而无点画,即使转亦单薄寡味。如此,便是自寻堕落矣。如何?米元章终身不离临帖,褚公亦然,上至庾亮、谢安亦有拟法。鄙人临纸,一字无来历,便觉杌陧不安也。”

沈曾植临南北朝碑四条屏 1920年 西泠印社藏

前人论及沈曾植书法风格的演变可分为三个时期:1910年以前以帖为宗;1910年至1920年融碑入帖;1920年至1922年广择博取自成己格,这一时期也是沈曾植衰年变法取得巨大成功的巅峰时期。书法风格的演变离不开临古取法对象的变化,每个时期风格的变化都与其师古的侧重点不同而自然流露。

沈曾植残纸

沈曾植弟子金蓉镜谓“先生书早精帖学”。1910年以前是沈曾植主要学帖的阶段,他在中举之前,主要临习晋唐小楷,曾致力于锺繇书法,另外家藏精拓“明初拓《灵飞经》”,虽在他十八九岁时因家贫而典当他人,但很有可能也临习过,他晚年仍对其念念不忘,“记其神采,宛在目前”。当时多数士子为了科考高中,皆勤练所谓“馆阁体”,沈曾植也不例外,时势使然。沈曾植在《墨池玉屑本跋》中记载他少年时期曾临习过张照所临《黄庭经》,“此‘玉虹临本’,余丱角时所习”。且对此临本评价颇高,“《黄庭经》,玉虹楼张文敏临本,文敏悬腕中锋,笔能摄墨,此固非镌勒所能传”。张照书法深得乾隆喜爱,甚至被推上了有清以来书法第一人的位置,可见其书法在当时的影响力。

沈曾植书《吴彦复墓志》 辽宁省博物馆藏

时隔一百多年以后的沈曾植亦对其服膺,他在《张文敏公照临古法书帖跋》中称:“张文敏自言不解草书,然‘玉虹帖’内所临唐人草圣,顿挫浏漓,实兼入秃素颠张之室,书学至此,盖已超宋入唐,实证实悟,衣钵遥接矣。”张照的书法虽然还不是纯粹的馆阁体,面目也不止一种,但是其楷书基本上是将颜真卿与董其昌杂糅,显得婉润秀丽,近似于馆阁体,加上其深受乾隆的宠用并为其代笔,因此也被后人归入馆阁体一系。沈曾植晚年时有为馆阁体辩解,“唐有经生,宋有院体,明有内阁诰勅体,明季以来有馆阁书,并以工整专长。名家薄之于算子之诮,其实名家之书,又岂出横平竖直之外。推而上之唐碑,推而上之汉隶,亦孰有不平直者。虽六朝碑,虽诸家行草帖,何一不横是横、竖是竖耶?算子指其平排无势耳,识得笔法,便无疑已。永字八法,唐之闾阎书师语耳。作字自不能出此范围,然岂能尽”。光绪二年(1880)沈曾植考中进士以后,与他参加会试时的副考官翁同龢关系比较密切,经常与他一起探讨碑帖、书画之事,翁同龢是当时学颜的大家,这一时期受他的影响沈曾植的书法呈现出颜真卿的风格,这一时期他很有可能临习过小字《麻姑仙坛记》,他在小字《麻姑仙坛记跋》中称“习颜体小楷者,不问津于此不可也”。可见他认为此碑对于学习颜字来说,十分重要。

沈曾植临《皇象帖》轴 平湖博物馆藏

从1890年前后开始,沈曾植曾着力于唐人写经,1890年,王可庄曾为沈曾植临摹过唐人写经。1893年,沈曾植曾向缪荃孙“乞”唐人写经乙片。王蘧常称“其学唐人写经,捺脚丰满,尤他人所不能到”。虽然其此类风格的作品真正成熟是在1913年以后,但仍可见其在1910年以前对唐人写经下力甚深。日本学者菅野明智对《寐叟题跋》中的书法进行了细致地分类和分析,可以看到这一时期,沈曾植在书法上的主要取法对象为包世臣、锺繇、欧阳询、欧阳通、黄庭坚、米芾等。另外应该指出的是,在这一时期,虽然沈曾植主要取法于帖,并不代表他对碑就是拒之千里,有记载表明,他从1887年左右就开始收集碑刻拓片赏玩研究,并时有临习。《恪守庐日录》中记载他在1888年9月20日临写北碑《吊比干文》。另据王蘧常记载:“予见先生六十以前为孙隘庵临《郑文公碑》,绝少变化。”可知沈曾植在1909年之前便临习过《郑文公碑》。整体来说,这一时期他的书风相对比较复杂,基本以帖学面目示人,呈现出多变的特点,只是不同时期各有侧重罢了。

沈曾植临《爨宝子碑》轴 上海书画出版社藏

1910年后沈曾植乞休归里,渐有闲暇闭门读书习书,并开始着力于书艺。尤其是在1913年底见到《流沙坠简》以后十分欣喜,迫不及待地再向罗振玉购买“大小肥瘦楷草数种”,1914年《流沙坠简》全书印制完成以后,沈曾植得以完整地对其进行研习,尤其是其中的章草是他重点关注的对象,应该说沈曾植对《流沙坠简》的临习直接奠定了他晚年典型书风的基础。王蘧常谓“先生于唐人写经、《流沙坠简》亦极用力,晚年变法或亦得力于此”。从这一时期开始,沈曾植对碑的临习更加主动和积极,而且涉猎面甚广,传世的临碑书作也极其多,如:《郑文公碑》《中岳灵庙碑》《好大王碑》《孔彪碑》《爨宝子碑》《爨龙颜碑》《张猛龙碑》《瘗鹤铭》《水牛山文殊波若经》《校官碑》《北海相景君铭》《韩敕碑》《张迁碑》《礼器碑》《高贞碑》《高湛墓志》《崔敬邕墓志》《敬使君碑》《马鸣寺碑》等。

沈曾植行楷书轴

其中沈曾植用工最勤,并对其影响最深的还是“二爨”,现存传世作品中就有十余件“二爨”的临作,我们也可确观其晚年书作的体势深得“二爨”之神。同时,他也十分推崇“二王”,追求晋法,留下了不少“二王”及晋帖的临作,如:《官奴帖》《桓公帖》《嫂等帖》《兰亭集序》《王珣帖》《十七帖》《旃罽胡桃帖》《永兴帖》,等等。沈曾植曾自谓“置我‘二王’‘二爨’间”,应该说这与其融碑入帖的趣旨一脉相承。这一时期的沈曾植作为遗老在政治上的郁郁寡欢,内心与前朝忠臣烈士的黄道周和倪元璐有着某种天然的亲近感,使得其在书法上自觉或不自觉地取法二家,尤其是汲取黄道周的翻折结构对其成熟书风的体貌产生了很大的影响。沈曾植在章草的临习方面除了学习《流沙坠简》中的章草以外,《阁帖》中的章草也是其重要的师法对象,张芝的《秋凉帖》和皇象的《急就章》是其主要的学习范本,晚年对索靖《月仪帖》的取法与简牍笔法的融合使得沈曾植的章草极缤纷离披之异趣。

沈曾植临《瘗鹤铭》

马一浮在《索靖月仪写本跋》中称颂道:“沈寐叟晚年寝馈于此,得其笔势,遂横绝一时。”沈曾植在书法上所取得的成功与其广择博取化为己用是离不开的,他晚年取法之广,消除碑帖之间的藩篱,甲骨文、钟鼎文、简牍文字、陶文、汉碑、魏碑、章草、锺繇、“二王”、李世民、虞世南、褚遂良、欧阳询、陆柬之、欧阳通、李邕、怀素、颜真卿、杨凝式、米芾等,凡有可取法者,无不临习。王蘧常云:“先师之治书学,上自甲骨、钟鼎、竹简、陶器等,凡有文字者,无不肆习,余尝见其斋中所积元书纸高可隐身,皆此类也。”

沈曾植临《瘗鹤铭》

沈曾植早年在《护德瓶涉笔》中收录有《梁山舟论书》云:“帖教人看,不教人摹。今人只是刻舟求剑,得古人书一一摹画,如儿写仿本,就便形似、岂复有我。试看晋、唐以来多少书家,有一似否?”又云:“好摹古帖,何以反云大病?要知当临写时,手在纸,眼在帖,心则往来于帖纸之间,如何得佳?纵逼肖,亦是有耳目无气息死人。至于临摹既久,成见在胸,便欲挥洒,反不能自主矣。”王蘧常为沈曾植早年收录此论做过解释:“先师不着一语,推其意,或有契于刻舟求剑之说欤?与晚年所书,并无矛盾也。”此说应该说是符合事实的,沈曾植所反对的是“刻舟求剑”似的临摹,这样的临摹往往与古人之书相去甚远,光摹画其外形,而其内在的风神荡然无存,无鲜活的气息而刻板僵硬,取貌而遗神,非临古学书之法门。

沈曾植隶书八言联 平湖博物馆藏

沈曾植在《与谢复园书》中提到如何临写《流沙坠简》时说:“试悬臂放大书之,取其意而不拘形似,或当有合。”“取其意而不拘形似”应该是沈曾植对于临古的一种一以贯之的态度,我们可以从沈曾植传世的临作中清晰地看到这一点,如他晚年所临写的米芾书作,摒弃了外形,意态纵横中得其八面出锋、激越跳荡的精神。另外他在临某帖或某碑时喜欢参合他帖或他碑以证其互通,钱君匋艺术研究院藏有一件临《礼器碑》条幅,署款曰:“《礼器》《孔宙》皆汉末通行分法,如唐碑之《圣教》李靖也,略参《郙阁颂》笔意为此。”他在一件临《急就章》时署款曰:“用汉砖笔意写急就文。”在一件临《蜀素帖》上跋:“米南宫蜀素帖独往独来,几不受‘二王’拘束者,唐文皇后第一纵横家也,余临此则略参景度。”在他一件临《虞褚二帖四条屏》中,表达了他对虞褚的理解而将二帖合临于一起,跋云:“此二帖结体颇相近,今临之以证虞、褚想通之迹。”整件作品犹如一帖,毫无违和感。沈曾植临古不追求摹其形逼肖,而是参合自己对于此家此帖的理解,都烙上他沈氏浓浓的印记,追古而不泥于古。

沈曾植临《北海相景君铭》轴 嘉兴博物馆藏

沈曾植在《宋拓阁帖跋》云:“楷法入手从唐碑,行草入手从晋帖,立此以为定则,而后可以上窥秦、汉,下周近世,有本有文,折衷众说耳。”这是沈曾植认为习书入门的准则,他对唐法十分重视,对唐人书多有临习,如前所述,他对李世民、虞世南、褚遂良、欧阳询、欧阳通、李邕、怀素、颜真卿等人书迹在某一时期皆有深入学习,且对唐人书法评价颇高,“至唐初而文皇倡之于上,率更行之于下,传六代之笔法……有唐一代,雄奇百出,皆文皇、率更之余习也”。他把唐法和晋法是区分开来的,这一观点在跋《圣教序》中有集中体现,“此碑纯然唐法,与晋法无关”,“《圣教》纯然唐法,于右军殆已绝缘”。同时他也认为《圣教序》是入唐行法的方便法门,“寒儒习书,欲参考初唐行法,得此已足”“然学唐贤书,无论何处,不能不从此入手”。他的理由是“第唐人书存于今者,楷多行少”。当然,他认为学习唐法并非习书的终点,最终目的还是“取晋”,他在丁巳年(1917)秋临写过《兰亭序》后说:“审其结体长短纾促,的是初唐体性。学者将此仞定,未尝不可由唐溯晋。若仞为王法,则十重铁步障间隔眼识矣。”他告诫学者若视其为王法(晋法),则学书之途就会被蒙蔽,停滞不前,但可以由唐溯晋,“学人由宋行以趋晋,固不若从此(唐行法)求之,时代为较近也”。沈曾植提出“由唐溯晋”,除了时代较近的原因外,唐人书还是能上接晋人书的遗意,“至唐初……传六代之笔法”“率更行草,实师大令而重变之”“其《书谱》结构极得山阴遗意”“此铭唐《王徵君口授铭》结体殊有子敬手意,此亦初唐书脉所存,可藉以推渊源体尚者也”。“由唐溯晋”是沈曾植“取晋”审美理想的体现,重视唐法是因为其是可以进入晋法堂奥的路径,是学书的一个中转站,这也为学书者提供了学书途径的参考。

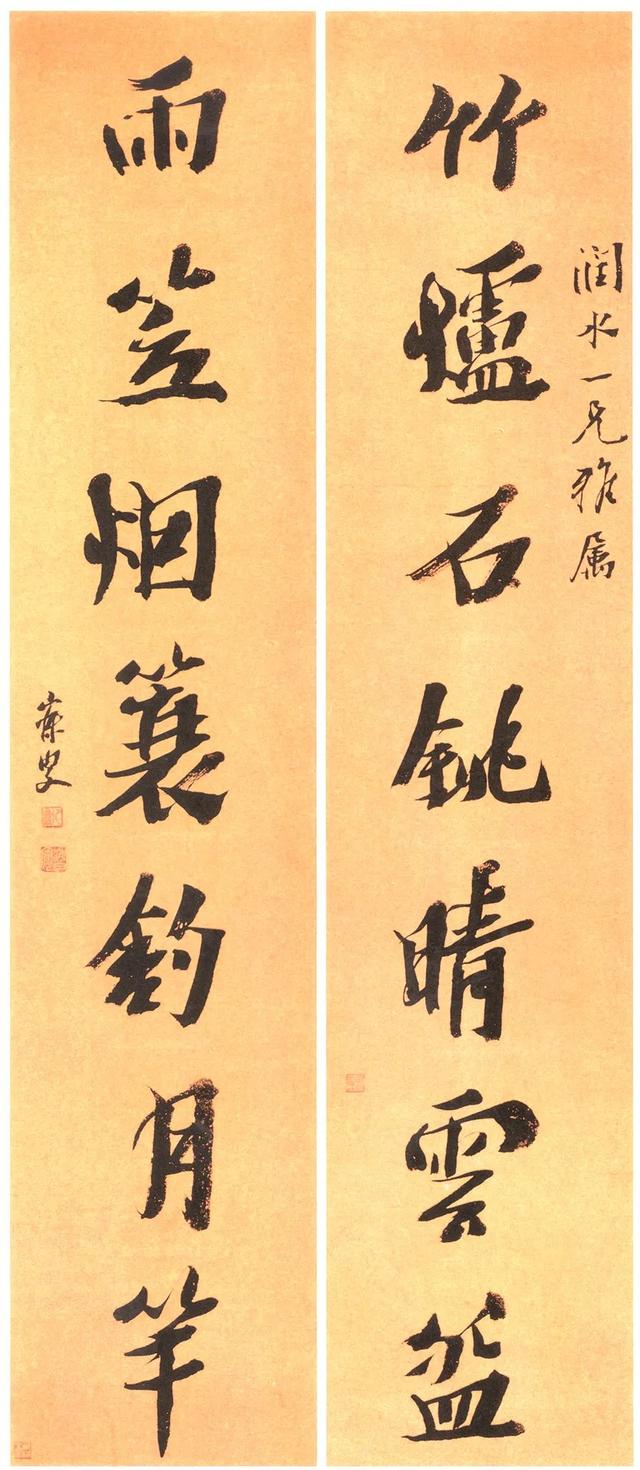

沈曾植隶书七言联 嘉兴博物馆藏

沈曾植以其深厚的学识修养,广择博取化为己用的学书观念,在晚清民国书坛终成卓然一大家,沈曾植的临古经验和观念也能给后来者许多启迪和提示。(作者单位:钱君匋艺术研究馆)

——2022年3月15日《中国书法报》第360期第5、8版

沈曾植草书四条屏

沈曾植书风之变

文丨洪 权

王国维说:“古来新学问起,大都由于新发现。”书法史的发展亦如此,清代以还,发展了一千多年的中国书法传统于审美、理念、技法等方面发生了巨大的变革,其中一个重要的原因即是金石学生发而来的碑学“新发现”,碑学于拙、重、大等雄强、趋于质朴的壮美正好弥补了长期以翻刻、模拟传承而导致“靡靡之音”的优美的帖学之不足。事实上,中国从来不缺乏壮美,而是在展示作品的建筑空间、书法纸张等载体的制造工艺、文人细腻幽雅情怀之观照、以农耕为根基的儒家内敛文化浸润等诸多方面的因素共构下,书法汉唐雄强壮美的审美载体被不断地“怀柔”并逐渐形成帖学体系,而在特定时代被封存多年的壮美元素一旦被激活,其将焕发出璀璨的光芒。

沈曾植《咸阳城东楼》

碑派书法的兴起自然有书法本体逻辑发展的合理性,而基于文化心理上亦不无合理性,晚清以来,家国情怀之文人于科技上师夷,在文化上内求以求强,具有壮美性格的碑学正暗合了这种心理诉求,碑派书法也不断占据书界之主流,以致康有为所言之“三尺之童,十室之社,莫不口北碑,写魏体,盖俗尚成矣”并非虚言。沈曾植(1850-1922)正是生活在碑学逐渐走向鼎盛的时期,浸润于碑学壮美的审美之中并成为碑学发展史上绕不开的一大家。

沈曾植临《爨宝子碑》

沈曾植早年以包世臣、吴让之技法为旨归,包世臣是邓石如碑派书法的忠实推动者和理论化者,包世臣总结邓石如的碑派书法技法并逐渐形成一套行之有效的技法理论,例如“万毫齐力”“五指齐力”“中怯与中实”“大小两九宫之法”“笔毫平铺”“卷毫右行”“提锋暗转”等技法皆指向碑学。从沈曾植大量早期书法作品亦可洞见其谙熟于包世臣这套技法。事实上,帖学一拓而下的用笔技法在临习碑版法书中的失效性困扰了前期的碑派书法探索者,纯狼毫在材质和弹性上皆不太适合表达碑派线条,蓄墨较少的纯狼毫(与羊毫相较)很难表达自晚明以来在生宣(具有表达碑派线质特殊效果的生宣自晚明以来被大量运用)上的榜书大字,而其强劲的弹性则又容易致使线条僵硬,而失去碑派线条那种“笔软则奇怪生焉”的内在苍劲外在枯润,故而,羊兼毫、纯羊毫、生宣被碑派书法家推崇并大量地运用。清代以前帖学往往以小字表现为主,其用笔强化书写节奏中的速度,同时关注与锋毫起收处为主,线条中间阶段的丰富性却并没有得到足够的重视,以致清代魏碑大家批判唐代以来楷书线条的“中怯”并进行改造,这也是包世臣不断于技法中强化“中实”的反驳。沈曾植在临创碑派书法苍古、倔强的丰富线条时,不断地强化线条中间阶段的提按动作,即是对“中画圆满”的响应。

沈曾植作品

如果说,沈曾植书法前期所受影响的包世臣本身在技法的呈现上还存在不足,特别是在长期浸润帖学技法之下碑派技法探索还不够成熟的话,沈曾植通过嗜研张裕钊转折方硬、增强骨干的碑体书法之后,其将所熟知的安吴技法与魏碑楷书形态进行有效地探索,特别是宣统二年,沈曾植乞病归养,并从此寓居海上,于书法创变上有更多的时间研究与临习,以致书风为之一变,或言“衰年变法”。沈曾植以敏锐的艺术眼光投向于黄道周行草书“形”之中,虽然至今未有明显的文献资料表示黄道周行草书受到碑派的直接影响,然而,黄道周的行草书体式取右上斜势、方折翻笔而下、行笔取顿挫涩意,从书法本体用笔和形态上具有碑派的性格。沈曾植将魏碑用笔更为强化地融合于黄道周行草书中,并逐渐形成自我风格的特征,事实上,晚沈曾植数十年的以碑派拙、重、大为审美的沙孟海行草书书法也在石斋先生法书中取得真经。

沈曾植作品

沈曾植并未因此而定型自己的书法风格,而是进一步借助“新发现”,拓展更具有学术价值的尝试。摄影、石印等印刷技术自晚清引入中国,并引发了一场印刷业兴盛、难得一见的经典法帖得以展现于书桌之上,金石碑版拓片亦在放大印刷后充分展现其苍古、拙壮的壮美性格。考古新发现亦很快地被印刷、公之于研究,如甲骨刻文、青铜铭文、砖文、摩崖碑版、简牍,等等,其中20世纪初发现的《流沙坠简》引起书法界的极大轰动,罗振玉与王国维以学术的敏锐性很快获得法国E.E沙畹图片并研究、编辑出版,沈曾植为取得《流沙坠简》与罗振玉信札往来多次,罗振玉《致沈曾植札》(1914年3月12日)云:“《流沙坠简考释》已印成,兹将后半寄奉,此书恐无读之终卷者,幸长者匡其不逮,至恳至恳。”《流沙坠简》中汉晋章草从实物上激发了学界对墨迹草书发展的轨迹确认和想象,沈曾植亦从中获得草书创变的元素。

沈曾植隶书七言联

王蘧常在《忆沈寐叟师》中说:“先生于唐人写经、《流沙坠简》亦极用力,晚年变法或亦得力于此。”1914年2月2日,沈曾植《至罗振玉信札》中咨询:“坠简中不知有章草否?有今隶否?续有印出,仍望再示数纸。余年无几,先睹之愿又非寻常比也。”表现出沈曾植对研究章草墨迹的迫切性。沈曾植以碑派用笔融入帖学字体的行草书中是一种挑战,即使前期有邓石如、何绍基、赵之谦等大家于此进行探索,而其中的缺陷与不足往往被后人诟病,碑派正体书法(静态)与帖学行草书(动态)本身就存在字体结体和用笔上的沟壑,要结合二者是极不容易的。沈曾植以《流沙坠简》章草为突破口的选择是睿智的,因章草线条、字与字之间相对独立性,行笔较慢,其中的引带、衔接、避让较为隐蔽,行笔相对迟涩的碑派用笔盘旋其中,于技术可行性上亦较容易解决。

沈曾植七言联

1915年之后,在沈曾植生命最后的七八年间,其书风发生巨大的转变即得于此,逐渐完成了碑派用笔融入草书的创举和风格,沈曾植以“方折”“艰涩”“中实”等碑派线条书写章草之形,并特别强化了线条的流动性和节奏感,以解决碑派用笔过于迟涩的僵硬,环顾与其同时代的书家,沈曾植融碑派用笔入草书之范例是具有学术价值意义的。

沈曾植作品

诚然,碑学的发现和发展丰富了书法取法资源与审美,然而,金石碑版乃至民间墨迹等书法资源皆存在原生态的特性,须经过有素养书家的“雅化”方能激活其中的价值,若是仅仅忠实摹写,那无疑同于缘木求鱼。郑簠、邓石如、金农、伊秉绶、吴让之、何绍基、赵之谦等碑学大家一代代不断地在碑版书法中摸索、揉化、参悟出各自具有合理性的风格样式,虽说出自某某碑版却又不为所囿而生发出为后世所肯定的艺术样式,某种程度而言,碑派书法不同法帖可直接传移摹写而集字创作,其更注重艺术家从思想到技法上不断生发、调试所临习的对象及呈现艺术的创造力。沈曾植前期以碑版为主要学习对象的时候,很好地解决了这个问题,其所临摹的《爨宝子碑》既体现了碑版的厚重感又很好地表现其飞动的结体特征,而沈曾植在获得《流沙坠简》墨迹章草之后,其很快将章草字形摄入碑派用笔体势之中。

沈曾植七言联

沈曾植书法揉碑帖于一体,思想上如同其诗学崇尚“三关说”一般,其对各门各派的学说乃至桎梏并不在乎,其所关注的更在于适合当下的“变通”,其在《论行楷隶篆通变》中认为:“篆参隶势而姿生,隶参楷势而姿生,此通乎今以为变也。篆参籀势而质古,隶参篆势而质古,此通乎古以为变也。”进而,此理论延伸于其碑体草书作品则体现出:碑参草势而姿生,草参碑势而质古。以碑版之“质古”与草书之“姿生”相互融合,滋养于形态上的姿势飞动、于线条内在质古的作品,换言之,沈曾植很好地以厚重、生辣、古涩之碑派线条融入雅致、活泼、飞动的草书体势之中。

沈曾植《行草扇面》浙江省博物馆藏

沈曾植的碑体草书是对书法史逻辑演绎乃至中国新旧文化变革的回应。在千年大变革的时代下,人文的发展正在壮美的碑派书法中找到了求强信号和载体,更进而在以古格新、格强的心理下揉古为发展,在文化自信与外来文化冲击下的矛盾、彷徨中寻找突围方向。当碑派书法发展至鼎盛时期,其雄强、张扬、粗犷的审美个性不断地被强化和表现,作为具有民间性格抑或难以解读有些非墨迹的书法资源,碑派书法不无走向粗俗乃至僵化,李瑞清、曾熙不断强化线条中间提按以获得“中实”性格的表现方式即是代表,张裕钊、陶浚宣以牺牲书法自然书写的核心内质而进行的刻板式的描摹碑体字形亦难逃僵化。

沈曾植临《淳化阁帖》

发展一千多年的帖学本身即具有内循环与突围的能力,即使在碑派书法强势发展的时期帖学也同样绵连不息,只是其发展已成惯性而未被引起足够的重视而已,帖学具有强烈的人文性格和包容功能,帖学与碑学并非是矛与盾的关系,于当下观照之,二者皆以相同的工具表现汉字字形的不同技法表现而已,而其中的共性与差异更是在人文的观照之下得以揉化。沈曾植以碑入帖揉化出碑派用笔的草书创举正是有效回应了书法发展的时代要求,也给后辈在碑学与帖学各自表现和审美的差异性中发拨与揉化、相参相发,于实践方法一定的启示。