古代失地的农民一定会造反吗?

不一定!

那他们会先去哪里,做些什么?

我们现根据正史文献及权威研究资料,分朝代对中国古代农民失地的主因及失地后的去向做以简要的梳理和陈述:

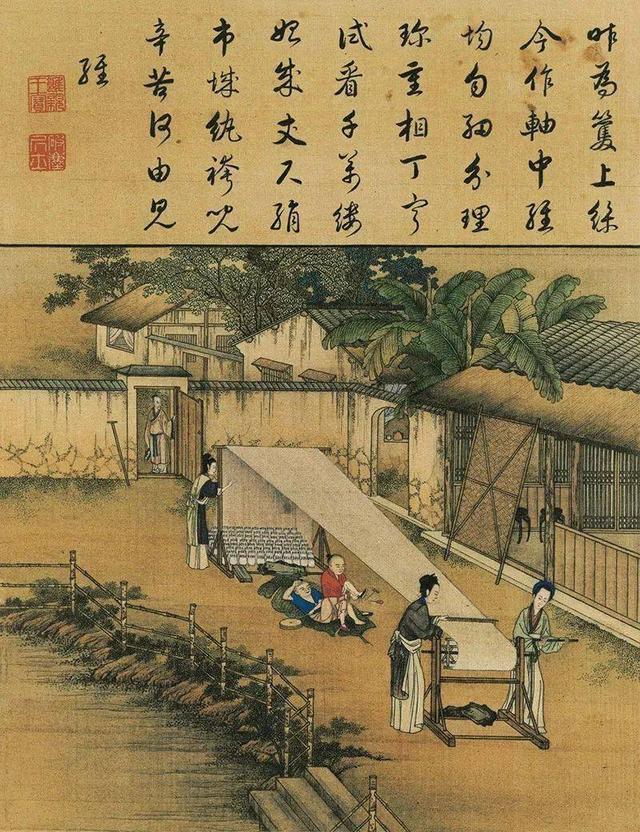

图片选自网络,如有侵权请联络删除

一、秦汉时期(前221-220年)失地主因:

土地兼并:商鞅变法确立了土地私有制,但被各种势力通过“军功授田”、钻名田制漏洞、债务抵偿、经济货币化、赋税转嫁、胁迫交易、武力强占等方式兼并,造成《汉书·食货志》所言“富者田连阡陌,贫者无立锥之地”的情况。赋役苛重:晁错《论贵粟疏》指出“急政暴赋,赋敛不时”,导致农民“卖田宅、鬻子孙以偿债”。失地农民去向:

成为佃农:“耕豪民之田,见税什五(承担50%的税负)”(《汉书·食货志》)。流亡为流民:“(汉武帝)元封四年中,关东流民二百万口,无名数(无户籍)者四十万”(《史记·万石张叔列传》)。参与起义:如西汉末年的绿林赤眉起义。

图片选自网络,如有侵权请联络删除

二、魏晋南北朝(220-589年)失地主因:

士族庄园扩张:“豪强兼并,孤贫失业”(《晋书·刘颂传》);“富强者并兼山泽,贫弱者望绝一廛”(《魏书·高祖纪》)。战乱破坏:永嘉之乱后“百姓流亡,中原萧条,千里无烟,饥寒流陨”(《晋书·慕容皝载记》)失地农民去向:

依附士族庄园成为“部曲”、佃客:“吴名宗大族,皆有部曲”(《三国志·魏志·邓艾传》);“百姓因秦晋之敝,迭相荫冒(依附于豪强),或百室合户,或千丁共籍,依托城社,不惧熏烧,公避课役,擅为奸宄”(《晋书·慕容德载记》)。成为寺院依附人口:北朝寺院有“僧祇户(北魏时由僧官管辖的民户,他们向僧官输粟,不向官府供输赋役)”制度。加入流民集团:如东晋的孙恩起义。

图片选自网络,如有侵权请联络删除

三、隋唐时期(581-907年)失地主因:

均田制崩溃:开元年间“丁口转死,非旧名矣;田亩移换,非旧额矣;贫富升降,非旧第矣”(《旧唐书·李炎传》)。安史之乱的破坏:代宗时“百姓逃散,十不存一”(《唐会要》卷85)。失地农民去向:

成为庄园雇工:如敦煌文书P.3774号的雇工契约。加入藩镇军队。参与黄巢起义。

图片选自网络,如有侵权请联络删除

四、宋元时期(960-1368年)失地主因:

不抑制土地兼并的政策:北宋“田制不立(没有建立明确的土地制度),圳亩转易(土地买卖频繁),丁口隐漏,兼并冒伪(人口隐瞒和土地兼并现象严重),未尝考按(政府从未进行核查和整顿),故赋人之利视前代为薄(导致国家财政收入较前代大幅减少)”(《宋史·食货志赋税》)。货币地租普及:“诸路税赋,旧纳本色者,许以钱折,每斗折钱三十文”(《续资治通鉴长编》卷一一四);“今两税折钱,倍于往日,民至鬻田庐而不能给”(《文献通考·田赋考四》引叶适奏议)。失地农民去向:

进入城市务工:“凡雇觅人力、干当人、酒食作匠之类,各有行老供雇。"(《东京梦华录》卷三《雇觅人力》)。成为水上流民:“江淮间多浮浪不逞之民”(《宋史·河渠志七》)。参加海上贸易:《岛夷志略》就记载了元代海商群体的情况。

图片选自网络,如有侵权请联络删除

五、明清时期(1368-1840年)失地主因:

赋役货币化:张居正推行“一条鞭法”后,万历年间“小民田卖富室,产去粮存(农民卖地后仍需缴纳赋税,即地主对失地农民的‘赋税转嫁’)”(《明史·食货志》)。旗地圈占:清初的“圈地令”致“民地圈给旗人,百姓带地投充”(《清史稿·食货志一》)。失地农民去向:

进入手工工场:明代王宗沐《江西省大志·陶书》记载嘉靖年间景德镇官窑工匠达千余人,民窑规模更远超此数。“工匠人夫不下数十万,藉此食者甚众”(﹝清﹞蓝浦《景德镇陶录》)。闯关东/走西口:《清实录》中多次提及乾隆朝流民出关的情况。参加农民起义:如明末李自成起义、清代太平天国运动等。

图片选自网络,如有侵权请联络删除

总结:失地主因有共性:土地兼并始终是主因,但表现形式会随着制度的变迁而不同。如汉唐豪强的兼并办法,和宋元官绅的兼并办法,及明清缙绅的兼并办法与制度基础是不一样的。去向总体有规律:失地农民初期都会先依附新的生产关系,如做佃农、部曲、僧祇户、雇工等。只有当整个社会生产系统都无法容纳他们时,才会演变为流民或起义。现代经典佐证:有兴趣的伙伴还可参见中国社会经济史学的奠基人之一梁方仲先生的《中国历代户口、田地、田赋统计》。