包公(公元999—1062)形象的演进堪称我国文化史上的奇迹,是最富生命力的个案!

我们今天分阶段对这个中华民族文化图腾的形成轨迹进行一个简要的梳理——

一、宋代史籍中的原型

一、宋代史籍中的原型1.《宋史·包拯传》记载其核心事迹为:

孝:为父母辞官9年,筑庐守丧期满后仍不忍离去。直言进谏:弹劾皇亲,奏请“裁抑内侍,减节冗费”等。刚正清廉:“关节不到,有阎罗包老”,“立朝刚毅,贵戚宦官为之敛手,闻者皆惮之。人以包拯笑比黄河清,童稚妇女,亦知其名”。注重民生:改革盐法,罢除苛税,主张“宽民利国”等。2.同时代其他的记载

欧阳修批评其“素少学问”“好名轻率”(《论包拯除三司使上书》),反映了其性格中的争议性。司马光:“包希仁知庐州,里亲旧多乘势扰官府。有从舅犯法,希仁挞之,自是亲族皆屏息。”(《涑水记闻》卷十)其门生张田编纂的《包孝肃公奏议》十卷本中,收录奏章187篇。其中弹劾权贵的43篇,占全书的23%,尤以七弹张尧佐、三劾张方平闻名。墓志铭:“公性严毅,不苟合。当世显宦有以亲故嘱托者,公虽诺,退必暴其罪而痛绳之。”总结:此时的包拯还是一个“言官”或“监察官”,与司法审判相差甚远。其断案事迹亦仅有任天长县令时的“牛舌案”一件。但其“性峭直”、不避权势、大义灭亲的特征为后世的文学创造提供了基础。

图片选自网络,如有侵权请联络删除

二、元杂剧的传奇重构元代现存的12种包公戏中,关汉卿的《包待制三勘蝴蝶梦》、李行道的《包待制智赚灰阑记》、无名氏的《包待制陈州粜米》和作者存疑的《包待制智斩鲁斋郎》最具代表性。这些作品呈现出三个显著的转变:

神化审判能力:《灰阑记》首创“二母争子”测谎术,《陈州粜米》设计“赦赐金锏”刑具。强化底层关怀:《蝴蝶梦》让包公冒风险解救平民,《鲁斋郎》直面权贵强占民妻。构建智囊团队:《陈州粜米》出现张千、李万等助手形象。总结:元杂剧的改编有其时代背景。据《元史·刑法志》记载,元代司法腐败严重,“有司贪残,刑狱冤滥”,这是包公形象在民间勃发的现实土壤。

《包待制三勘蝴蝶梦》剧照。如有侵权请联络删除

三、明代小说的系统定型1.万历二十二年(1594)金陵万卷楼刊本《百家公案》收故事100则,首次构建完整的包公文学体系。其素材来源为:

18%元代杂剧;37%改编自《太平广记》《折狱龟鉴》等刑案汇编;26%宋代笔记;19%为明代新创故事。(朱万曙《包公故事源流考述》第三章)2.天启年间的《龙图公案》确立了包公戏的“三绝”特征:

神断:41%的案件(33/80则)借助托梦、鬼魂等超自然力量。刑侦:首创现场验尸(如“蒸骨验伤”)、笔迹鉴定等技术。权斗:22%的案件(18/80则)涉及皇亲国戚,如“狸猫换太子”等。值得注意的是,明代包公文学已出现“日断阳、夜断阴”的双重职能。现存美国国会图书馆的藏本万历《开封府志》,卷五《祠祀》载:“包公祠内设阎罗像,土人谓其昼理阳、夜断阴。”证实了他的司法神格化现象。

《铡美案》剧照。如有侵权请联络删除

四、清代集大成1.石玉昆的《三侠五义》(1879)完成三大突破:

武俠化:展昭、欧阳春等侠客成为固定助手。系统化:整合前代碎片化故事为完整叙事链。符号化:确立“月牙胎记”(据说是道光年间的说唱本《龙图耳录》首创)、“黑面长髯”视觉特征。2.其他:

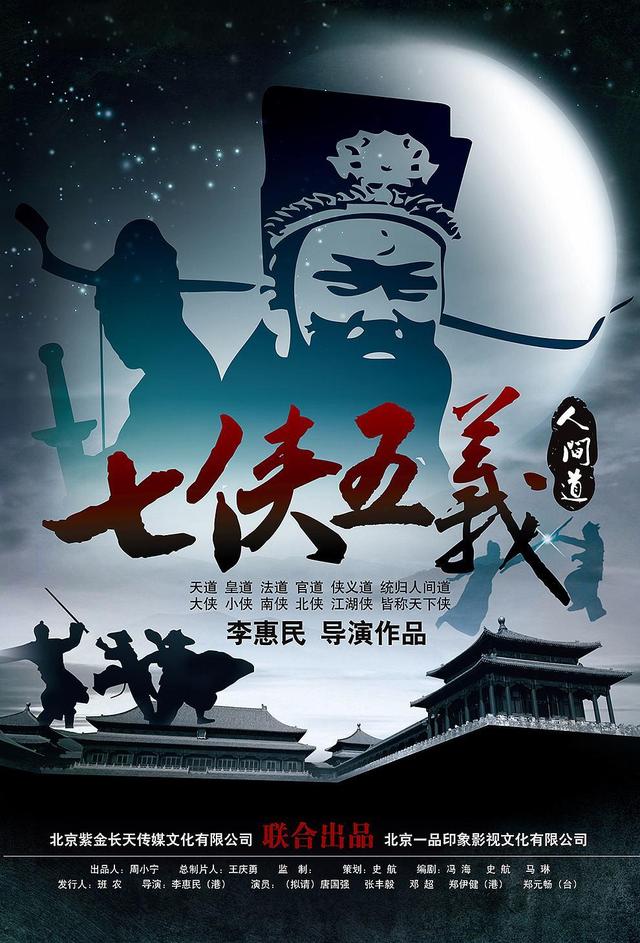

俞樾改编本《七侠五义》强化儒学色彩,新增包公在开封府讲《孝经》情节。光绪年间《三公奇案》将包公与海瑞、施世纶并称,形成“清官谱系”。周明泰《道咸以来梨园系年小录》统计同光年间京剧包公戏占比6.7%(48/716出),程长庚以“黑头三斩”(《斩美案》《斩包勉》《斩判官》)著称。

图片选自网络,如有侵权请联络删除

五、近现代的多元嬗变1.胡适在《三侠五义序》中指出:包公也是个箭垛式人物,将无数折狱奇案都射在他身上。这种特质使其适应了不同时代的需求:

1935年连台本戏《包公》加入抗日内容。1950年代《秦香莲》强化阶级批判意识。1993年金超群版电视剧塑造“青天”符号。2000年《少年包青天》开发侦探推理元素。2.考古方面,1973年合肥包拯墓出土墓志铭载:“公体貌丰伟,声如洪钟,白面疏须。”(《文物》1991年第3期)其身高经股骨测算为1.65米左右,与“黑面长身”的文学形象形成了有趣的对照。

图片选自网络,如有侵权请联络删除

结语包拯形象的千年演变揭示了我国法治文化的三重张力:史实记载与文学想象的互动、精英创作与民间诉求的交融、传统价值观与现代精神的沟通。

这个过程,恰如陈寅恪先生所言:“凡解释一字即是作一部文化史。”(《致沈兼士书》)

《铡美案》剧照。如有侵权请联络删除

【附:参考文献】

吴奎《孝肃包公墓志铭》,合肥市文物管理处藏石傅惜华《元代杂剧全目》,作家出版社1957年大塚秀高《增补中国通俗小说书目》,汲古书院1987年陈寅恪《金明馆丛稿二编》,上海古籍出版社1980年俞樾《春在堂随笔》,江苏人民出版社1984年点校本