在中华民族复兴的漫长征程中,有这样一位女子,她的名字或许不为多数人所熟知,却在中国共产党的地下斗争中留下了浓墨重彩的两笔。

第一笔,她在1927年8月24日,她救下了二十军第三师第六团一营营长陈赓,用瘦小的身躯将陈赓背下山,送到了医护所。

第二笔,她来到上海负责情报工作,并且负责贴身保护周总理和邓颖超。

由于形势严峻,周总理出门时,她要假扮成周总理的妻子,邓颖超出门时,她又要装扮成姐妹。

后来,邓颖超还说出了一个有趣的细节:“我们一直不让她穿高跟鞋,还特意让人给她做了一双平底鞋。”

这位神秘女子究竟是谁?她在周总理的革命生涯中扮演了怎样的角色?邓颖超为何要特意为她准备平底鞋?让我们一起来看看这位巾帼不让须眉的传奇女子。

1910年,杨庆兰出生在河南信阳的一个普通家庭。彼时的中国,正处于内忧外患、山河破碎的困境之中。

辛亥革命虽然推翻了清王朝的统治,但军阀割据、列强欺凌的局面并未得到根本改变。

在这样的大时代背景下,杨庆兰的童年与少女时代并不平静。

1926年春,16岁的杨庆兰面临着一个改变她一生的抉择。按照当时的社会习俗,她的父母为她安排了一桩婚事。

然而受到新思潮影响的杨庆兰,已经对传统的包办婚姻产生了强烈的抵触情绪。她坚决反对这桩婚事,与父母发生了激烈的争执。

"女子无才便是德"的封建观念在当时的社会中根深蒂固。杨庆兰的父亲认为,女儿应该安分守己,听从家里的安排,但杨庆兰却有着自己的想法。

她曾在私塾中读过《礼记》,深知"礼之用,和为贵"的道理,但她更向往的是平等、自由的新式婚姻。

在一次激烈的争吵中,杨庆兰的父亲甚至动手打了她一巴掌。这一巴掌不仅打在了杨庆兰的脸上,更像是打碎了一个时代的枷锁。

那一刻,杨庆兰下定决心要离开这个束缚她的家庭,去追寻自己的人生。

在一个月黑风高的夜晚,杨庆兰悄悄收拾了简单的行囊,翻过院墙,毅然决然地离开了生她养她的家。她的脚步坚定而轻盈,仿佛踏上了通往自由的康庄大道。

这一幕,宛如鲁迅先生笔下觉醒的少女,冲破牢笼,奔向新的人生。

她们不甘心做"裹小脚"的传统女性,而是要做"自由的新青年",正如五四运动的口号所呼吁的:"打倒封建礼教,争取男女平等!"

逃离家乡后,杨庆兰辗转来到了武汉。这座正在兴起的现代化都市,成为了杨床兰新的起点。在这里,她接触到了更多的革命思想,看到了更广阔的世界。

通过自己的努力,杨庆兰成功通过考试,进入了黄埔军校女生队。

黄埔军校,这个由孙中山先生创办的军事学校,是当时培养革命人才的重要基地。

在这里杨床兰不仅接受了严格的军事训练,更重要的是,她接受了系统的政治教育,开始真正了解中国面临的困境和出路。

当长发被剪断,当军装穿在身上,杨庆兰仿佛褪去了旧时代的外壳,浴火重生。

她不再是那个被家庭束缚的少女,而是一个为理想而奋斗的革命者。正如毛主席后来所说:"中国的女性是一支伟大的力量,这种力量必须发挥在革命事业中。"

在黄埔军校的日子里,杨庆兰刻苦学习,勤奋训练。她不仅要掌握军事技能,还要学习马克思主义理论。每当夜深人静时,她常常伏案苦读,汲取着革命的理论养分。

1927年5月,杨庆兰正式加入中国共产党,这一年她年仅17岁,却已经坚定地选择了自己的人生道路。

然而,历史的车轮总是充满了转折,就在杨庆兰加入中国共产党不久,国共合作破裂,蒋介石发动了"四一二"事件。

武汉的局势急转直下,杨床兰所在的中央军事政治学校被迫解散。

就在这风云突变之际,杨庆兰接到了一个秘密指令:立即前往南昌,参加即将爆发的武装起义!这个指令,将杨庒兰推向了中国革命史上一个重要的转折点。

1927年8月1日,注定是中国革命史上一个值得铭记的日子。这一天,中国共产党领导的南昌起义爆发了。这次起义,是中国共产党独立领导武装斗争的开始,也是工农红军的诞生。

杨庆兰作为一名年轻的共产党员,毅然决然地加入了这次起义。当她踏入南昌城的那一刻,或许并不知道自己即将参与到一个怎样波澜壮阔的历史进程中。

起义爆发的前夜,南昌城表面上一片平静,但暗流涌动。

杨床兰和其他同志们秘密潜入城中,等待着行动的号令。她的心情既紧张又兴奋,因为她知道,自己即将参与到一场改变中国命运的伟大事业中。

当枪声打破黎明的寂静,杨庆兰毫不犹豫地投入战斗。最初,她被分配到20军第3师担任宣传员。她的任务是向士兵和群众宣讲革命的意义,鼓舞大家的斗志。

"同志们!我们起义的目的是什么?是为了推翻反动政权,建立一个人民当家作主的新中国!"杨庆兰的声音虽然稚嫩,却充满了感染力。她用自己的热情和坚定,感染着身边的每一个人。

然而,战况很快激烈起来。起义军与国民党反动派展开了激烈的巷战。在这种情况下,杨庆兰临危受命,转为担任救护员。

枪林弹雨中,17岁的杨庆兰宛如一只穿梭于战场的蝴蝶。她不顾个人安危,一次次冲向最危险的地方,将受伤的战士背出火线。她纤细的身躯仿佛有着无穷的力量,支撑着她完成一次又一次看似不可能的任务。

在一次激烈的战斗中,杨庆兰亲眼目睹了一位同志倒在敌人的机枪扫射下。

南昌起义虽然最终未能取得全面胜利,但它点燃了中国革命的星星之火。起义军被迫撤离南昌,向南方转移。在这个过程中,杨庆兰展现出了超乎寻常的勇气和智慧。

在江西会昌的一场恶战中,杨庆兰创造了一个令人惊叹的壮举。当时正在撤退,她在一个田沟里中发现了营长陈赓身中数弹,昏迷不醒。情况危急,撤退在即。

杨庆兰二话不说,将陈赓背在身上,在敌人的炮火中艰难前行。

山路崎岖,陈赓的血浸湿了她的衣衫,但她咬紧牙关,一步一步地向安全地带挪动。

这一幕,成为了杨床兰革命生涯中最为传奇的一笔。后来,陈赓在回忆这段经历时说:"如果没有杨庒兰同志,我可能已经牺牲在那场战斗中了。她的勇气和力量,是我们革命队伍中最宝贵的财富。"

这次经历,不仅展现了杨庆兰的英勇无畏,也让她在革命队伍中赢得了极高的声誉。她成为了女兵中的"四大女金刚"之一,这个称号是对她勇敢和坚强的最好褒奖。

然而,起义军很快遭遇挫折,被迫向南方撤退。朱德下达了隐蔽北上的命令,杨庆兰与其他二十多名女红军被分派执行这项艰巨任务。这个决定,将杨庒兰推向了一个全新的战场 - 隐蔽战线。

三、艰苦北上:女红军的隐蔽撤退接到隐蔽北上的命令后,杨庆兰和她的姐妹们面临着一项几乎不可能完成的任务:她们要在敌人的封锁中,穿越数百公里的敌占区,回到革命的大本营。这段经历,成为了杨庆兰革命生涯中最艰难,也是最锻炼她的一段时期。

为了完成这项任务,杨庆兰和其他女红军们不得不改头换面。她们剪去了引以为豪的长发,换上了粗布衣裳,乔装成普通农民。这种改变不仅仅是外表上的,更是一种身份的转换。

她们必须暂时隐藏自己的革命者身份,融入到普通百姓中去。

月黑风高的夜晚,杨庆兰带领姐妹们悄然离开队伍。她们不能走大路,只能选择崎岖难行的山路。她们穿越荆棘丛生的山林,涉水过河,忍饥挨饿。

每一步都可能踩中敌人的陷阱,每一刻都可能遭遇背叛者的举报。但她们互相鼓励,坚持前行。

在这段艰难的旅程中,杨庆兰展现出了超乎寻常的智慧和领导能力。她总是走在队伍的最前面,为姐妹们探路。当遇到危险时,她总是冷静地分析局势,做出正确的判断。

国民党士兵从她们身边经过,近到可以听到他们的谈话声。杨庆兰的心跳得厉害,但她强迫自己保持冷静。直到脚步声渐渐远去,她们才松了一口气,继续踏上艰辛的旅程。

这样的惊险时刻在撤退的过程中不断上演。有时候,她们不得不化整为零,分散行动。

杨庆兰经常要独自一人在陌生的环境中摸索前进。她学会了观察天象辨别方向,学会了从当地方言中判断自己的位置,这些技能在后来的地下工作中发挥了重要作用。

在这段艰难的北上过程中,杨庆兰和她的同志们不仅要面对敌人的威胁,还要克服自然环境的挑战。她们翻越崇山峻岭,穿过茂密的丛林,有时甚至要在荒野中露宿。饥饿和疲劳是常态,但革命的信念支撑着她们前进。

在这段隐蔽北上的日子里,杨庆兰不仅锻炼了自己的意志,也培养了高超的伪装和应变能力。

她学会了如何在敌占区安全地生存,如何与普通百姓打成一片,如何在危险中保护自己和同志。这些宝贵的经验,为她日后在上海的地下工作奠定了基础。

经过近一个月的艰苦跋涉,杨庆兰和她的姐妹们终于抵达了武汉,与中央军委取得了联系。当她们向组织汇报任务完成时,所有人都为之震惊。

这支由年轻女子组成的队伍,竟然完成了这样一项几乎不可能完成的任务!

杨庆兰的这次经历,不仅展现了她个人的勇气和智慧,更体现了中国共产党员不畏艰险、勇于牺牲的精神。正如毛主席后来所说:"中国革命的胜利,是无数革命先烈用鲜血和生命换来的。"杨庆兰和她的姐妹们,正是这个"无数"中的一员。

1930年代初,中国共产党的中央机关迁往上海。作为一个国际化大都市,上海既是革命力量的重要据点,也是敌我较量的关键战场。在这里,杨庆兰开始了她最为惊心动魄的地下工作生涯。

上海滩,繁华的外表下隐藏着无数危机。租界林立,各国势力错综复杂,国民党特务机关无孔不入。在这样的环境中开展革命工作,需要极高的警惕性和应变能力。

杨庆兰凭借她在隐蔽北上中锻炼出的本领,很快适应了这个复杂的环境。

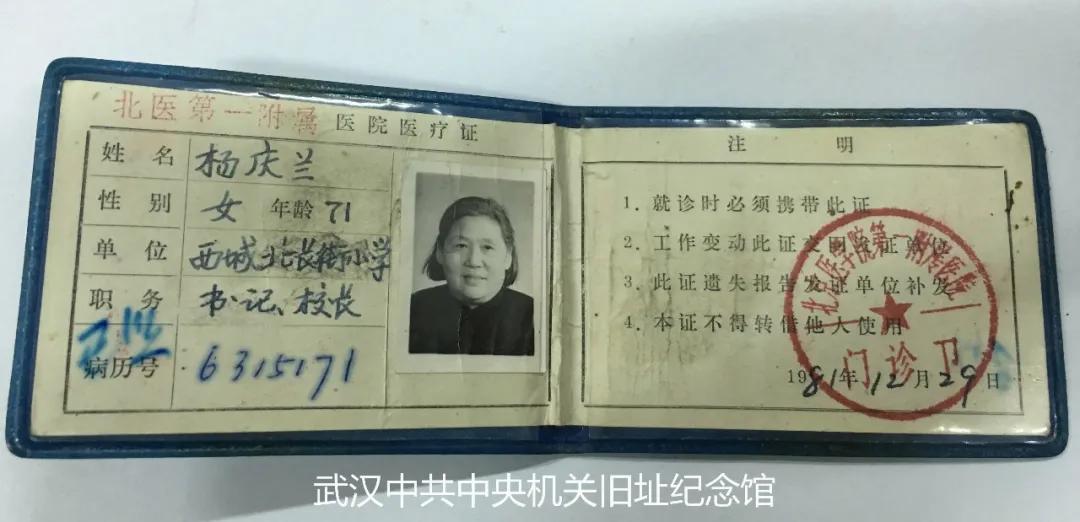

杨庆兰化名"阿兰",成为了中共中央特科的一员。她的主要任务是为周总理、邓颖超等党的高级领导人提供安全保障,同时参与情报传递工作。这项工作看似平凡,实则危险重重。

在上海的日子里,杨庆兰必须时刻保持高度警惕。她每天都要更换不同的身份和装扮,有时是富家小姐,有时是普通工人,有时甚至要扮演敌人的角色。她学会了如何在不同场合自如应对,如何在紧急情况下临危不乱。

有一次,杨庆兰奉命为一次重要会议传递机密文件。她将文件巧妙地藏在一个看似普通的果篮里,装作卖水果的小贩。

就在她即将到达目的地时,突然遇到了一队巡逻的警察,警察怀疑地看着她的果篮,要求检查。

就在这千钧一发之际,杨庆兰镇定自若地拿出一个苹果,递给为首的警察:"长官,这是我们家乡特产的苹果,您尝尝?"她的镇定和自然,打消了警察的疑虑。

在上海的地下工作中,杨庆兰多次与周总理、邓颖超等领导人一起执行任务。她常常要假扮成周总理的妻子,或者邓颖超的妹妹,出入各种场合。

有趣的是,由于杨庆兰个子较高,所以为了不引人注目,只能让她一直穿平底鞋。

在上海的日子里,杨庆兰不仅要面对来自敌人的威胁,还要克服内心的孤独和恐惧。作为一名地下工作者,她不能与家人联系,甚至不能与大多数同志交往。她必须时刻保持警惕,不能对任何人轻易吐露心声。

然而,正是在这样艰难的环境中,杨庆兰遇到了她生命中最重要的人 - 黄玠然。

黄玠然是周总理的秘书,同样是一位忠诚的共产党员。两人在共同的理想和危险的环境中,萌生了深厚的感情。

1934年的一个秋日傍晚,上海的一家小酒馆里,举行了一场特殊的婚礼。主持人是周总理,参加者只有几位地下党同志。杨庆兰和黄玠然在这样简陋而温馨的氛围中,许下了彼此相守的誓言。

周总理举起酒杯,语重心长地说:"同志们,今天我们见证了两颗赤诚的心的结合。在革命的道路上,有爱情的滋润,会让我们更有力量。愿你们的爱情,如革命之火,永不熄灭!"

这场婚礼,既是对革命爱情的见证,也是对革命事业的承诺。杨庆兰和黄玠然深知,他们的结合不仅是两个人的事,更是为了共同的理想而并肩作战。

然而,革命的道路从未平坦。婚后不久,杨庆兰和黄玠然就因为工作需要而分隔两地。有时候,他们甚至数月无法联络。但每次重逢,他们都会在彼此的目光中找到继续前进的勇气。

在上海的地下工作中,杨庆兰多次化险为夷,为党的事业做出了重要贡献。她的机智和勇敢,多次化解了危机,保护了党的机密和同志的安全。

虽然她的名字可能不会出现在历史的光辉画卷中,但她的付出和牺牲,却是中国革命胜利不可或缺的一部分。

杨庆兰的传奇人生,是无数革命先烈的缩影。从南昌起义的枪林弹雨,到上海滩的暗流涌动;从假扮军阀太太的惊险时刻,到与爱人共赴国难的坚贞。

她用自己的青春和热血,在中国革命史上书写了动人的篇章。

回首杨庆兰的革命生涯,我们看到的不仅是一个个惊心动魄的故事,更是一个平凡女子在非常时期所展现出的非凡勇气和智慧。

在和平年代的今天,杨庆兰的故事仍然值得我们铭记和传颂。她告诉我们,无论身处何种境地,只要心中有信仰,脚下有力量,就能创造出属于自己的传奇。让我们永远铭记这位隐秘战线上的巾帼英雄,她用平凡的生命,谱写了一曲不平凡的革命赞歌