1955年我军第一次大授衔仪式上,共授予了元帅10名、大将10名、上将55名、中将175名、少将800名、校级军官3. 2万名,尉官49.8万名、准尉11. 3万名。

3年前,也就是1952年,我军评定过军队干部级别,众所周知,少将是一般为军长和副军长的编制军衔。

但在1955年里的授衔中,却有一个人例外,他就是陈奇将军。

陈奇将军曾是原华东军区第三十二军九十五师师长,在授衔时因身体原因已经离开军队,在医院疗养。

那么按规定来说的话,师长一般都是大校军衔,但众人还是给他定了准军级,在最终授衔时授予了少将军衔。

令人悲痛的是,仅在授衔后一年,也就是1956年4月29日,陈奇将军病逝于南京,享年46岁。

那么当年为什么会打破规定,为陈奇将军授予少将军衔呢?让我们一起来了解这位我国唯一一位“师长将军”的故事。

1910年春天,陈奇出生在河南罗山县潘新店(潘新镇)的一户穷苦农民家。

说农民都很不恰当,因为陈家一贫如洗,连一寸土地都没有,年幼的陈奇还未来得及感受父爱的温暖,便失去了父亲。

母亲独自扛起了抚养三个儿子的重担,生活的艰辛如同黄河的泥沙,日复一日地侵蚀着这个残缺的家庭。

十岁那年,陈奇被迫开始了他的劳动生涯,为了帮补家用,陈奇成为了地主家的雇工,放牛、种地成了他的日常。

烈日下弯腰劳作的背影,寒风中赶牛的单薄身躯,都在无声地诉说着一个孩子过早承担的苦难。

然而,正是这段经历,在陈奇幼小的心灵里种下了反抗的种子,也为他日后的革命生涯埋下了伏笔。

1930年,历史的车轮碾过罗山县的土地,工农红军的到来如同一道闪电,划破了这片沉寂已久的天空。

红军"打土豪、分田地"的口号,如同春雷炸响,唤醒了无数沉睡的灵魂。二十岁的陈奇,眼中闪烁着希望的光芒,毅然决然地加入了红军的队伍。

然而,革命的道路从来都不是一片坦途,红军队伍离开后,当地地主开始了疯狂报复,如同一场突如其来的暴风雨,给陈奇的家庭带来了灭顶之灾。

他的两个哥哥陈其开和陈其贵惨遭杀害,母亲更是被赶出村庄,最终客死他乡,连一块安身之所都没有。

家庭的悲剧如同一把锋利的刀,深深地刻在陈奇的心上。

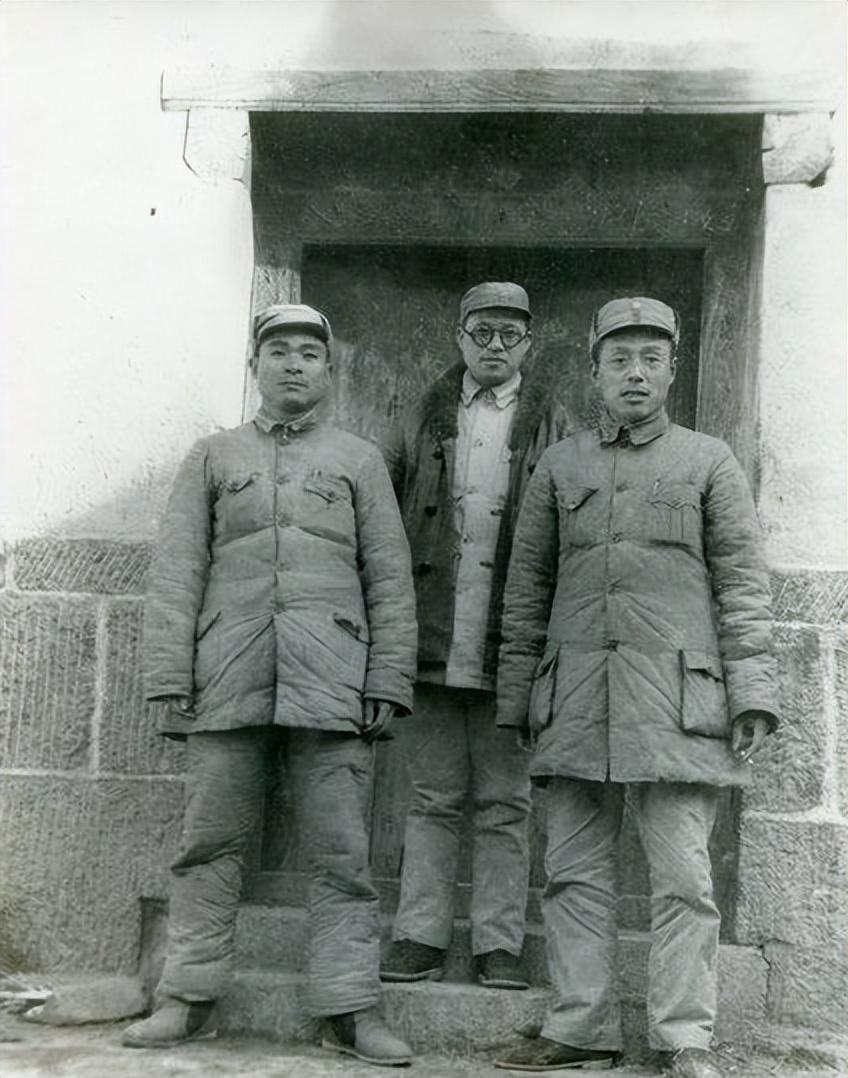

抗战时期的陈奇(左)

参军后第二年,1931年6月,陈奇在罗山县彭新店,经曹仁山(长征中牺牲)介绍加入我党。

在红军中,陈奇如鱼得水。从普通战士到班长,再到排长、营教导员,他一步步积累着战斗经验,也在不断地磨练自己的意志。

每一次战斗,每一次训练,都让他更加坚信,只有通过革命,才能改变中国的命运,才能让千千万万个像他一样的穷苦百姓过上好日子。

1934年10月,长征的号角吹响。陈奇随大军踏上了这条充满艰辛与希望的征程。翻雪山、过草地,陈奇亲身经历了这段被后人称为"人类历史上最伟大的徒步长征"的壮举。

在漫长的行军中,他目睹了无数战友倒下,却从未动摇过信念。每一步艰难的跋涉,都让他对革命的信仰更加坚定。

陈奇将军(中)与他的战友们

然而,命运总是喜欢和英雄开玩笑。西路军的失败,成为了陈奇军旅生涯中最黑暗的时刻。在一次激烈的战斗中,他身负重伤,最终被俘,关押在兰州的监狱中。

铁窗内的日子,是对一个革命者意志的最大考验。但即便在如此绝境中,陈奇依然保持着冷静和坚定。他巧妙地隐瞒了自己营长的身份,在押解途中抓住机会成功逃脱。

回归的路上,陈奇经历了常人难以想象的艰辛。饥肠辘辘、衣衫褴褛的他,在茫茫戈壁中跋涉,躲避追捕。每一步都可能是生命的最后一步,每一刻都在与死神赛跑。

最终他凭借着顽强的意志和对革命的执着,找到了刘伯承率领的援西军,重新回到了革命的队伍中。

1937年,日本帝国主义全面侵华,抗日战争爆发。陈奇被调往山东敌后根据地,开始了他抗日征程中最辉煌的篇章。

在战场上,他先后担任了八路军山东纵队四支队一团副团长、团长等职务。在他的带领下,部队屡建战功,成为了敌后抗日的中坚力量。

陈奇指挥的二团以顽强作战和灵活战术闻名。在著名的葛庄伏击战中,他们成功伏击了日军59师团的草野清大队。

这场战斗中,陈奇运用巧妙的战术,充分利用地形优势,最终歼敌350余人,俘虏1300余名伪军。这场胜利不仅极大地鼓舞了抗日军民的士气,也让陈奇在军中声名鹊起。

除了英勇善战,陈奇还是一位善于创新的指挥官。面对资源匮乏的困境,他带领部队钻研战术。在他的指导下,部队研究出了一套灵活有效的攻坚战法,大大提高了进攻能力。

这种创新不仅在抗日战争中发挥了重要作用,也为后来的解放战争奠定了基础。陈奇带领的小组,多次成功摧毁日军的碉堡和工事,为部队的胜利扫清了障碍。

作为一名指挥官,陈奇不仅有过人的军事才能,更有对部下的深切关怀。

在战场上,他总是冲锋在前。"跟我上!"这句简单的口号,配上他推起的帽檐和坚毅的眼神,让无数战士为之振奋。

他用自己的行动诠释了一名优秀指挥官的责任与担当。在艰苦的战争环境中,陈奇总是设法改善战士们的生活条件,关心他们的身心健康。这种关怀,让他赢得了部下的敬重和爱戴。

抗日战争的胜利,为中国人民赢得了宝贵的和平,但解放战争爆发后,尽管健康状况已大不如前,陈奇依然坚持在前线指挥作战。

他先后担任了胶东军区南海军分区司令员和九十五师师长,在多次重要战役中发挥了关键作用。

陈奇妻子王江回忆,当时因后勤部同志考虑到陈奇有严重风湿性关节炎,用羊皮缝了一个背心和裤筒给他送来。陈奇看到后,认为超出了供给标准,自己不应搞特殊化,便立即退回了。

1949年,在解放青岛的战役中,陈奇指挥的九十五师表现出色,陈奇运用灵活机动的战术,成功突破了敌军的防线。

他们不仅攻克了敌军据点,还严格执行了城市政策纪律,赢得了上级的高度赞扬和青岛市民的爱戴。

陈奇率九十五师打了一个漂亮仗,军政双胜,获得“执行城市政策纪律的模范师”的光荣称号。

然而,长期的征战和多次负伤严重损害了陈奇的健康。1950年初,当他奉命率九十五师赴福建时,病情突然恶化,在南京不得不紧急住院治疗。

尽管身体每况愈下,陈奇依然心系国家大事,时刻关注着前线的战况。他常常询问战友们前线的情况,为无法亲自参与作战而感到遗憾。

1952年,全军评定干部级别,对陈奇的鉴定评价是:作风正派,忠诚坦白,大公无私,积极负责,执行命令坚决,有一定指挥能力。照顾全面,考虑问题周到。原则性较强,作风果断。

而华东军区党委的意见是“伍龄职龄均较长”,“该同志德才较好。如不是因身体不好(现仍在休养)他是能担任更大更多的工作的。”

这也是为什么陈奇将军当时并未任职,而且最后的任职仅为师长,最终仍被评为准军级的原因。

1955年,陈奇被授予少将军衔,成为开国少将之一。这是对他一生为革命事业作出贡献的最高褒奖,授衔令由军区首长亲自送到病床前,向这位英勇的将军致以最崇高的敬意。

躺在病床上的陈奇,虽然身体虚弱,但眼神依然坚定。他握着首长的手,用微弱但坚定的声音说:"我虽然不能再上战场了,但我的心永远和战友们在一起。"

然而,命运总是如此无情,就在授衔后不到一年,1956年4月29日,陈奇永远地离开了他深爱的祖国和人民,年仅46岁。

中央特批他为烈士,将其安葬于南京雨花台,让这位英雄能够长眠于他浴血奋战的土地之上。

陈奇的一生,是中国革命历程的缩影。从贫苦农家少年到开国少将,他用自己的生命诠释了什么是真正的革命精神。

九次负伤、九死一生,每一次重返战场都展现了他对革命事业的忠诚与坚持。

陈奇夫人王江曾说,陈奇这个人,吃了一辈子苦,打了一辈子仗,没有享到什么福。但从另一方面说,和他绝大部分战友相比,他又是幸运的。他看到了为之奋斗的新中国的建立。虽然已是重病缠身,但在人生最后岁月中他享受到了来之不易的和平。

鲜为人知的是,陈奇不仅是一位勇猛的战士,还是一个热爱学习的人。在繁忙的军务之余,他学会了摄影,用镜头记录下了解放青岛的珍贵历史瞬间。

据陈奇妻子说,在生命的最后阶段,由于探视规则很严格,孩子不能入内,所以陈奇常常透过医院的窗户,默默凝望着在草坪上玩耍的孩子们,在那一刻,这位铁血将军的内心充满了对和平的渴望,对未来的期盼。

当时,陈奇将军的孩子还都小,大的仅7岁,小的才1岁。

从土地革命、长征、抗日战争到解放战争,陈奇始终站在时代的最前沿,用自己的智慧和勇气,为中国革命事业贡献着自己的一份力量。

他的故事,让我们更深刻地理解了中国革命的艰辛历程,也让我们更加珍惜今天来之不易的和平与发展。