1940年春天,法国北部的敦刻尔克,这座原本宁静的港口城市,瞬间成为了战火中的焦点。谁能想到,短短几周前,这里还是一片祥和,海风轻拂,渔船点点。

然而,随着德军如洪水般涌入法国,整个欧洲大陆陷入了无尽的战火之中,敦刻尔克也在一夜之间从一座不起眼的小城变成了全球瞩目的战场。

英法联军被困于此,背靠英吉利海峡,前方却是德军的铁蹄,形势可谓危如累卵。

几乎所有人都认为,这些士兵的命运已经被注定,他们将成为纳粹铁拳下的牺牲品。可是,历史往往充满了戏剧性和出人意料的转折。

就在所有人都绝望的时候,一场不可思议的撤退行动展开了。

英法联军在几乎无路可走的情况下,竟然奇迹般地成功撤离,整个世界为之震惊。是什么让这些士兵在几乎绝境中得以生还?

这段历史背后的故事,远比我们从教科书中读到的更为复杂,也更为震撼。

第二次世界大战的起源可以追溯到第一次世界大战的结束。当时的欧洲在战后签订了《凡尔赛条约》,对德国施加了严厉的惩罚性措施。条约要求德国割地赔款、裁军限武,这使得战败的德国陷入了经济崩溃和社会动荡的深渊。

德意志帝国的解体加剧了民众的失望情绪,极端民族主义和复仇主义在社会中迅速蔓延,希特勒和他的纳粹党正是在这样的背景下逐渐崛起。

希特勒上台后,通过一系列政治和军事手段,逐步废除了《凡尔赛条约》的限制,重建了德国的军事力量。他宣扬日耳曼民族的优越性,极力鼓吹扩张主义,企图恢复德国昔日的荣耀。

1936年,德国吞并了莱茵兰,并与意大利、日本组成轴心国联盟,为未来的战争奠定了基础。希特勒的野心不仅限于欧洲,他试图通过对外战争建立一个横跨欧亚的第三帝国。

1938年,希特勒继续推行其扩张政策,通过“慕尼黑协定”强行吞并了捷克斯洛伐克的苏台德地区,进一步撕毁了《凡尔赛条约》。

这一行动虽然引发了国际社会的强烈谴责,但英法两国在“绥靖政策”下未作出实质性反应。绥靖政策的核心是避免直接与德国冲突,希望通过让步和平解决争端。然而,这种政策在希特勒面前显得软弱无力,反而助长了他的侵略野心。

1939年9月1日,德国以闪电战的方式突然入侵波兰,标志着第二次世界大战的爆发。

德军的装甲部队和空军迅速突破波兰的防线,波兰军队虽然顽强抵抗,但由于装备和战术上的劣势,很快被击溃。仅仅三周后,德国占领了波兰的大部分地区。

9月3日,英法两国被迫对德宣战,欧洲大陆再次陷入战火之中。

在战争的初期,德国凭借其闪电战策略取得了一系列辉煌的胜利。1940年春,德军发动了对挪威和丹麦的入侵,以确保其在北海的战略地位。

接着,德国在西线发起了代号为“黄色方案”的进攻,绕过法国的马奇诺防线,从比利时和卢森堡突入法国北部。这一战术的成功出乎所有人的意料,德军在数周内便攻占了法国大片领土,并于6月14日占领了巴黎。

随着法国的陷落,英国成为了德国在西欧唯一的对手。丘吉尔接任英国首相后,发表了著名的“不投降”演讲,坚定了英国人民的抵抗决心。

德国试图通过对英国的入侵来控制欧洲,但在英国皇家空军的顽强抵抗下,未能实现这一目标。德军随后转而对英国进行长期的空袭和封锁,试图通过摧毁英国的经济和战斗意志迫使其投降。

1940年5月10日,清晨的雾气尚未散去,德军在欧洲战场上发起了一场被称为“曼施坦因计划”的大规模进攻。

这个计划精心策划,旨在通过闪电战迅速摧毁西欧国家的抵抗,以最快的速度攻占战略要地。这一策略的核心,是避开法国东北部坚不可摧的马奇诺防线,绕道阿登山区,发动出其不意的进攻。

阿登山区,地势险要,崇山峻岭,常年被认为是天然屏障,法国军方认为这里不可能成为敌军的突破口。因此,防御力量相对薄弱。

德军的A集团军正是利用了这一点,以迅雷不及掩耳之势,穿过了这片法国人认为“无法通过”的区域。

与此同时,B集团军向荷兰和比利时发起猛烈攻击,以此吸引英法联军的大部分兵力,C集团军则正面进攻马奇诺防线,牵制法国主力部队。

短短数天之内,德军便成功地将英法联军围困在法国北部的敦刻尔克地区,形势急转直下。

5月19日,德军装甲部队距离英吉利海峡仅有80公里之遥,似乎胜利已是唾手可得。此时,英法联军退无可退,他们的背后是冰冷的海水,前方则是步步紧逼的德军。

就在这千钧一发的时刻,希特勒突然下达了一道令所有人都难以理解的命令:停止进攻。这一命令不仅让德军指挥官大为困惑,也成为了二战历史上的一大谜团。

那么,是什么促使希特勒做出了这样一个看似荒唐的决定呢?一方面,他担心德军装甲部队推进过快,前线与后方的步兵距离拉大,容易遭到英法联军的夹击,陷入不利局面。

另一方面,敦刻尔克的地形复杂,河道纵横、泥沼遍布,对于装甲部队的行动十分不利。此外,经过长途跋涉的德军装甲部队急需补给和维修,继续进攻可能会带来不必要的损失。

希特勒的这道命令,无意中给了英法联军一个宝贵的喘息机会,使他们得以组织起撤退行动。这也为敦刻尔克奇迹的发生埋下了伏笔。尽管这个命令至今仍然充满争议,但无可否认的是,它成为了历史转折的关键。

希特勒的停止命令刚刚下达,英法联军便抓住了这个难得的机会,迅速制定撤退计划。

英国政府早在5月19日就预见到战局已然不可挽回,开始着手准备将远征军撤回英国的行动。

这项计划被称为“发电机行动”,目的是利用敦刻尔克、加莱和布伦三座港口,以每天1万人的速度将士兵撤离战场。

然而,计划赶不上变化。随着德军的迅速推进,英法联军被进一步压缩至敦刻尔克一隅,撤退的唯一通道只剩下敦刻尔克港口。

更为棘手的是,这座港口已经在德军空军的猛烈轰炸下遭受了严重破坏,四座大型船坞被炸毁,8公里长的码头成为废墟,无法再为大规模撤退提供支援。撤退行动面临着前所未有的艰难局面。

5月26日,撤退行动正式启动,敦刻尔克港口成了所有士兵最后的生还希望。

然而眼前的困境却远超预期。港口设施的毁坏导致大型军舰无法靠岸,士兵们只能涉水登船,这大大延缓了撤退速度。

而德军的轰炸机不停地在头顶盘旋,投下致命的炸弹,摧毁了已经破败不堪的港口设施。

在这种近乎绝望的情形下,英国政府发出了全国动员令,号召所有能够航行的船只参与救援行动。

来自全国各地的渔船、货船、小型帆船,甚至私人游艇、渡轮,都冒着被水雷和炸弹击沉的危险,涌向敦刻尔克,试图在这场生死攸关的战役中挽救更多的生命。

上千名船主响应号召,义无反顾地驶向了那个充满死亡威胁的战场,成为了这场史无前例的大撤退中的英雄。

然而,随着撤退的进展,德军逐渐察觉到了联军的意图,开始加强对敦刻尔克的轰炸。5月29日,德军空军大举出动,对撤退中的船只进行了疯狂的攻击。

尽管如此,英法联军并未放弃撤退,他们甚至将卡车推入海中,搭建临时的栈桥,以加快士兵登船的速度。在这场紧张的撤退行动中,英国民众的参与无疑是成功的关键。

最终,超过33万英法联军士兵得以逃出生天,这场被誉为“敦刻尔克奇迹”的撤退行动,成为了二战史上最令人瞩目的事件之一。

敦刻尔克的撤退行动让希特勒的怒火转向了英国本土。他决心通过大规模空袭摧毁英国的抵抗意志,以为即将发动的“海狮计划”铺平道路。

1940年7月6日,希特勒下令启动这一代号为“海狮计划”的行动,目标直指英国的心脏——伦敦。

接下来的几个月,伦敦成为了德国空军的主要目标,夜以继日的轰炸让这座城市陷入了前所未有的浩劫。硝烟弥漫在伦敦的上空,爆炸声此起彼伏,街道上满是破碎的建筑和逃命的市民。

德国空军试图通过这场残酷的空袭,击垮英国人民的士气,让这个国家在一片废墟中屈服。然而,事实证明,希特勒低估了英国人民的决心和韧性。

尽管伦敦遭受了巨大的破坏,但英国市民们却并没有屈服。

他们顽强地坚持着日常生活,商铺在空袭后重新开张,工厂在废墟中继续生产,尤其是飞机制造厂,日夜不停地运转,以弥补战斗中损失的战机。

每一次空袭之后,伦敦的街头总能看到市民们忙碌的身影,他们用自己的方式,默默地对抗着来自空中的威胁。

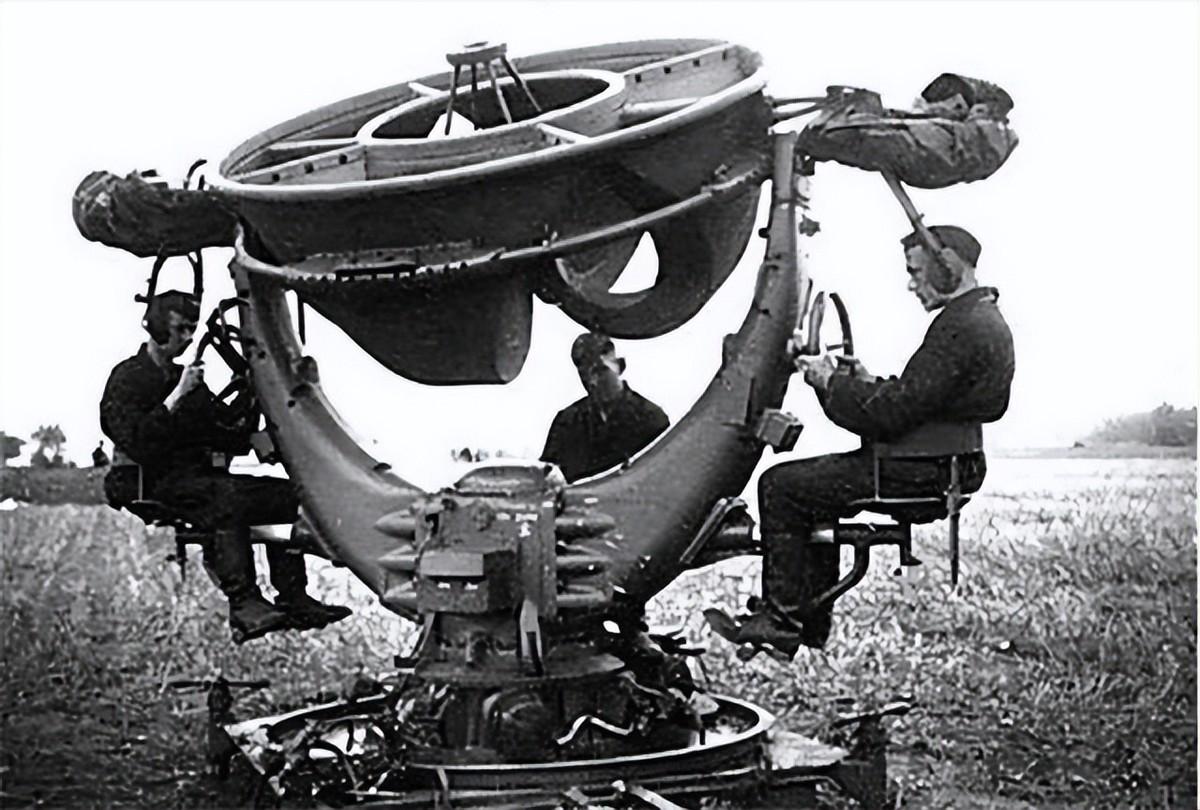

1940年9月15日,这一天后来被称为“不列颠空战日”。在这一天,英国皇家空军和德国空军在伦敦上空展开了一场激烈的空战。

这场战斗异常惨烈,双方损失惨重,尤其是德国空军,被英国的防空火力重创,不得不放弃对伦敦的全面空袭。

希特勒不得不面对现实,“海狮计划”未能达到预期效果,英国人民在这场空战中展现出了无比坚韧的意志。

从后来的历史发展来看,不列颠空战可以算得上是二战走向的关键影响之一。

而这场战役不仅是对英国空军的考验,更是一场全民参与的战斗。在这场空战中,英国飞行员们的英勇表现至今为人称颂。每一次他们驾机升空,都是一次生死考验。

许多飞行员即便在战机被击中、受伤后,依然拼尽全力将飞机带回基地,以确保祖国的安全。

英国皇家空军的顽强抵抗不仅为国家赢得了宝贵的喘息时间,也极大地鼓舞了英国人民的士气。与此同时,英国政府动员了全国的力量,特别是加速战机的生产,以应对德军的持续空袭。

在这个过程中,英国各地的工厂发挥了至关重要的作用,尤其是那些由女性工人主力生产的飞机制造厂,这些厂房昼夜不停地运转,确保战机源源不断地被送往前线。

不列颠空战中的每一位飞行员都是国家的英雄,他们的英勇行为成为了后人传颂的传奇。

这场空战不仅展示了英国人民的坚强意志和战斗精神,也标志着希特勒战略扩张的首次重大挫败。尽管伦敦被轰炸得满目疮痍,但英国最终抵挡住了德军的空袭,为后来的反攻奠定了基础。

无论是为空军地勤服务的女性,还是在废墟中坚持生产的工人,亦或是在防空部队、雷达操作岗位上日夜守卫的士兵,他们的奉献和牺牲,为英国赢得了这场艰难的胜利。

1941年6月22日,希特勒发动了代号为“巴巴罗萨计划”的对苏联进攻。德军在东线迅速推进,占领了广袤的苏联领土。

然而,苏联的反击在冬季到来后变得愈发强烈,德军的进攻逐渐陷入僵局。随着战线的拉长,德国逐渐陷入了两线作战的困境。

在战争的进程中,英国不仅在欧洲战场上与德国展开激烈对抗,还积极寻求全球范围内的盟友支持。

1941年12月7日,日本偷袭珍珠港,美国因此对日宣战,并加入了盟军阵营。随着美国的加入,盟军在资源和军力上的劣势得到了极大的弥补。

英美两国在太平洋战场和欧洲战场上相互配合,对轴心国展开了全面的反攻。

战争进入1943年后,盟军的攻势逐渐占据了上风。德军在东线的败退日益加剧,西线盟军的登陆计划也在紧锣密鼓地筹备中。

1944年6月6日,代号为“诺曼底登陆”的大规模行动正式展开。超过15万名盟军士兵在法国西北部的海滩登陆,打响了决定欧洲战局的关键一战。经过几个月的激烈战斗,盟军逐步推进至法国腹地,巴黎于8月解放。

在东线,苏联红军在斯大林格勒战役后逐步扭转了战局,并向西推进。1945年4月,苏军逼近柏林,德军已无力回天。希特勒自杀,德国于5月8日宣布无条件投降,欧洲战场的战争终于结束。

敦刻尔克大撤退和不列颠空战已经成为了历史,但这段历史中的许多细节和故事依然鲜为人知。在那些动荡的岁月中,数以万计的普通人因为他们的勇敢和决心,成就了这些不可思议的奇迹。

无论是那些在撤退行动中驾驶渔船的小人物,还是在空战中力挽狂澜的无名飞行员,他们的故事至今仍然在英国人的记忆中闪耀。

如今,在英国的乡村,依然可以看到当年为防御空袭修建的防御工事,这些遗迹默默诉说着那个时代的峥嵘岁月。

历史的车轮滚滚向前,但那些勇敢的灵魂,他们用生命书写的故事,将永远铭刻在时间的长河中,成为后人永不磨灭的记忆。

对此,你有什么不同的看法呢?

总有人骂丘吉尔把英国打成了二流国家,但是作为盟国的我们,怎么能忽视欧洲战场上英国对德国的压制?!说句不好听的,如果不是丘吉尔顶住了压力坚决带领抵抗,英国真选择了投降的道理,二战历史都极其有可能改写![吃瓜]哪些骂丘吉尔的都是些端起碗吃饭放下碗就骂娘的下流货色!

别忘了,当时英国才是世界老大。海空军绝对优势。英国人民也不惯着希特勒。

英国人很善于撤退。比如在不通知中国远征军的情况下自己跑路。

历史的魔幻就在于 这群人有一部分没死在法国 没死在英国 没死在诺曼底登陆 熬过了二战的胜利 讽刺的是最后却死在了朝鲜战场

连逃跑都可以吹成奇迹!

还能经历什么,被德国佬空军炸得差点生活不能自理咯,还有就是被德军潜艇封锁得差点饿死,要不是后来小日子偷袭珍珠港,美国佬还没有这么快下场呢!

虽然我不清楚期间的具体历史,但我记得,德国和苏联是签订了互不侵犯条约的,如果不是德国先进攻苏联,苏联是不会参加这场战斗的,如果苏联不参战,二战的结果,可就真不一定了……(拙见哪里描述有纰漏,还请大家讲解,谢谢)

从10号到19号,德军连续作战没有得到休息,靠吸食秘密超人武器--冰毒,来透支体力作战,再不休息,英法联军都不用打,德军自己就死了

说真的希特勒在占领法国后就可以收手了,再或者在莫斯科战役后收手也不晚,斯大林格勒战役的失败将德国推入无限深渊

老电影 伦敦上空的鹰

不善于抓情报,如果当时英国残军里有几个间谍,情报发出来,结果就不一样了。

最该感谢的就是德国,不是他挑起了世界大战,怎么可能让英法日意这些帝国倒下,没有德国,全世界有一大半国家都不能独立。

停止进攻,感谢元首的仁慈!

[鼓掌]德国当时已经开始抓捕犹太人,在欧洲人民眼里,是正义之师,受到大家热烈欢迎,所以所向披靡!

美术生对英国有一定好感,除了都是日耳曼之外,一战时美术生受伤对面一个英国士兵放了他一条生路应该也是一个原因(以前一篇小文看到的,是否属实未知)

废话太多!

帝国主义之间分赃不均产生的斗争……

在中国,这应该叫蹲克耳蹲大溃败

西方真有意思,把一场败退写成史诗

只看了开头,感觉一场撤退,说白了逃跑,就被说成伟大了,服了

大英本色,能跑能搅,碰到自家利益,敢拼命[得瑟]

德国是闪电进攻,英国是闪电撤退

呆音这个傻缺,明明希特勒那方透露了德国出陆军,让呆音出海军,然后大家一起统治欧洲。结果呆音不答应,非得和德国打,投靠美帝。结果大家都看到了,呆音现在就是个二流国家,曾经的日不落帝国,现在自治领和殖民地全没了!

真的算二战的开始应该是小日本发动918入侵我中华开始算 ,德国入侵个波兰只能算二战欧洲战场的开始

撤走33万人确实牛逼,但负责殿后的4万法军全军覆没!

座山观虎斗,结果玩脱了,狼狈额跑了,居然吹嘘称胜利

英美养大日德,只是玩脱了,还一堆人舔英美

一场狗咬狗的战争,对中国来说没有意义,欧洲国家都是反华的

对付装甲车的东西就是装甲车

帝国主义国家之间的战争,都是不义的

敦刻尔克,丧事喜办,一场大溃败洗成什么了,垫后被抛弃的法国人无声无息。

元首为什么不直接登录大不列颠呢?非要用飞机轰炸,这点想不通

收了多少英磅?

狗日的英国佬,坑死了多少我远征将士[好生气][好生气][好生气]

说明了就是德意志,法兰西,西班牙,葡萄牙,没有战争就没有世界格局的变化

英国出卖盟友,差点投降。二战是苏联打的。

当时德国人是怎么记录这一天的,敦克尔克大逃亡?

有个纪录片说了,希特勒想称霸欧洲却不包括英国,他把英国认为对抗苏联的盟友并通过各种方式拉拢,英国不同意只是德国高层希特勒的一厢情愿

英国佬为了宣传自己的功绩,夸大敦刻尔克溃败。敦刻尔克一共撤走英法比军队33万人,想想二战苏美兵力上千万,英法也有500万+,真不知道敦刻尔克有什么可吹的?

英国人在本土抵抗只是做了它们的本分 德国人的野心膨胀英国人也逃不开关系

我的看法:你个标题党

敦克尔克大撤退为英法保存住了有生力量,不然二战会是不同的结局了。

在欧洲没有一个国家能独大

放水了

法国投降速度仅次于意大利,英国佬也只是拖了一下德国的侵略步伐而已。没有苏联美国参与灭亡早晚事。

二战就是白人政客之间拿人命来下棋的游戏,只不过后来有点失控了而已

美国是二战最大的背后黑手。日德苏都是他扶持的,租借法案搬空了英国的财产。英国是二战损失最大的国家

你还应该问英国人在东南亚干了什么,借日本人的手把中国最精锐的远征军消耗掉,所有物资还是中国出头借美国的。

课本里的敦刻尔克大逃窜,好像英法保存了有生力量[并不简单]实际法军有140w的正规军,都编入伪军,而且战斗力极强,后期参与了大量与盟军的作战,盟军没占到一点便宜[得瑟]流窜到英国的法军加戴高乐那点,总数不到10w,都是残兵败将