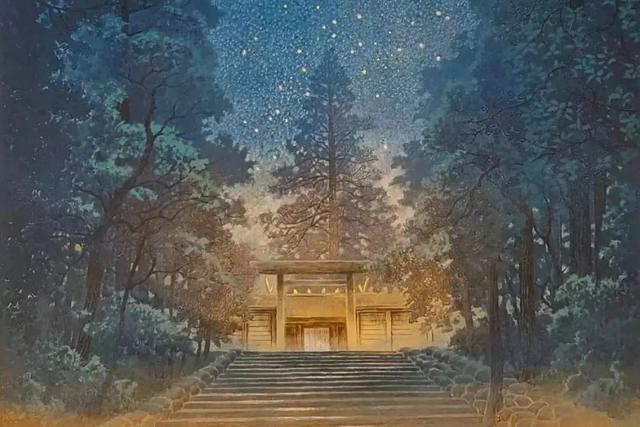

▲ 图片来源:Mikiko Noji

此念直播预告

「此念」将邀请胡赳赳,一起探讨「被轻易调动的“身心灵”」,10月16日,此念视频号12:00 直播,欢迎大家预约观看!

——cinian——

01

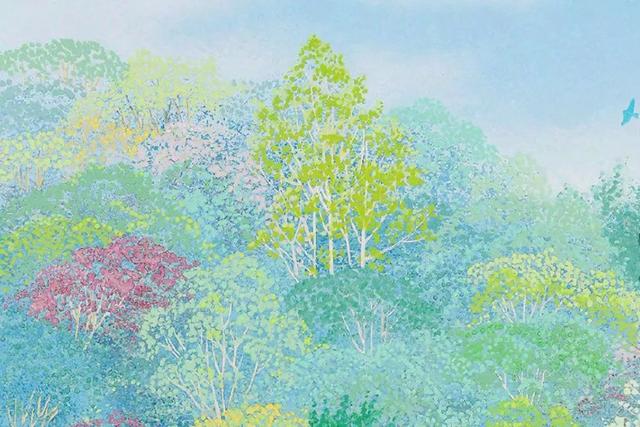

▲ 图片来源:NishidaShunei

茶道中,村田珠光提倡“谨敬清寂”,千利休则倡“和敬清寂”。二者虽“同名而异出”,却有一字之差之妙。村田珠光随一休宗纯正学禅,谨记中土的圆悟克勤“茶禅一味”宗旨,故唯谨唯敬,清茶与寂禅一如。

此尚是中国茶道。千利休将其改得一字,以大和民族的“和”取而代之,君子和而不同,万和中和而谐生。自此,将中国茶道转变为日本茶道:“和”以行之;“敬”以为质;“清”以居之;“寂”以养志。

村田珠光随一休学禅时,一休问他:“对于赵州的‘吃茶去’,你有何看法?”

珠光不语,只是喝茶。

一休棒喝,将其心爱的茶碗打碎。珠光遂行礼离座。

一休追问:“抛开规矩,无心吃茶时将如何?”

珠光答:“柳绿花红。”

一休大笑:“这个迟钝汉悟了。”

02

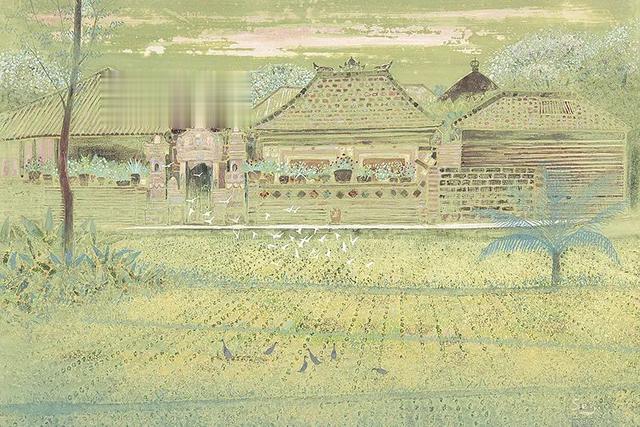

▲ 图片来源:NishidaShunei

清寂之意,阐释上佳者,当属《松平不昧传》中的《茶道心得五条》首则:茶道无论如何要以清爽洁净、带有寂意为本。此暗合有《易经》中“洁净精微”和“寂然不动”之意。洁净精微,清也。寂然不动,寂也,感而遂通也。

03

▲ 图片来源:NishidaShunei

日人懂茶,正在于追求超然物外的本真之态。一切不尚流俗,而极尽清雅。《怡溪和尚茶说》中有载:

凡是茶道,便不可以只追求道具的完好和一些外在的华丽,应以清净淡泊、超然物外的幽趣为本意。

此处,“不可以只追求”大可以改为“不须追求”。一旦追求道具器物之美,便有违茶道的根本。茶道只能用最朴素的器物,以防止“心逐外物”。用黄金打造一间茶舍是对茶道的玷污,除非茶人的境界高到了视黄金与粪土等齐无差的地步。

一旦停止“心向外求”,便能“反求诸己”。若能“反求诸己”,便知“心外无物”。这便是茶道的精髓。

04

▲ 图片来源:NishidaShunei

那些前辈大师是深谙此理的,茶道中的著名人物片桐石州继承利休流茶道,创立了江户时代的武门茶道,被称之为石州流。他在《秘事五条》中说:

总想使用最好的道具,这并不是茶道之本意。此道贵在自然,追求风雅,于月夜雪晨中自赏,何须美器珍宝?

此语佳矣,一年四景,各有风物不同,茶人即心人,贵在赏心悦神,心与物游。人浮世间,不过是一个倮虫而已;万物之幽,皆能通达精神的境界。

刘勰《文心雕龙·神思》谓:寂然凝虑,思接千载;情焉动容,视通万里。

所谓“寂然凝虑”,可说如“心斋”之内视;而“视通万里”,则如坐忘之“同于大通”。

05

▲ 图片来源:NishidaShunei

心斋一词,来自《庄子》:“心斋者,虚而待物。” 一个房间,如果塞满了家具,室内的光线便会昏暗。

同样地,一个人的心中如果塞满了成见、欲望和俗情,那么他的内心便没有光明。虚室则能生白,虚心才能接物。此正是内心的大光明法。心如一片镜子,物来映物,物去不留。随时处在虚照的状态下。

千利休的旁支七代天然宗左有斋号便名“如心斋”(世称“表千家第七代”)。由其斋号,可以想见,其对庄子的推崇。

这位“如心斋主人”曾有言说:“茶之心应以淡味为佳。正如水珠,不会停滞但也不会流动,无所不在。淡味自在心中。”

如心斋主人深刻的影响了弟子川上不白。这句话便是由他传播开来的。川上不白活跃于18世纪,后来制订了日本茶道的“七事仪式”。

06

▲ 图片来源:NishidaShunei

日人在《清严禅师茶事十六条》载:“此人是至侘之人,其所见者侘,手边之物皆侘,所以众人都慕名而来。”

他“侘”在哪里?原来是因为道人心中十分清雅而已。并不是因为他那里存有什么好茶,也不是因为在茶道上手艺高超。

故此,上到高官显贵,下到平民百姓,都愿意去讨一杯茶吃。君子无罪,怀壁其罪。君子无忧,披褐而怀玉。

清严与千宗旦是好友。一日相约,清严来迟,留条:“懈怠和尚,不期明日。”意思是说和尚懈懒,不知明天还能不能见呢。

千宗旦回曰:“邂逅比丘,不期明日。”当下便去找清严去了。“不期明日”亦成了千家祖训、茶道名言。

千宗旦即千利休之孙,被称为“千家中兴之祖”。他之后,形成了“三千家”三个流派,即表千家、里千家和武者小路千家。

07

▲ 图片来源:NishidaShunei

在《宗旦遗书》中有载,昔年“茶禅一味”传入日本,一休和尚便说:点茶映照禅意,为众生观自己心法,遂茶道自成。

这句话点明了中国茶道与日本茶道的关系,也点明了禅宗与茶道的关系。也说明了北宋时期的点茶法,即日本抹茶方式与茶道盛行的基本式样。点茶要将茶叶蒸青后碾成粉末,打出泡沫,全部服饮下去。故名“吃茶”而不是“喝茶”,因为茶粉都咽下去了。

到了明代,炒锅得到广泛应用,制作工艺遂由黄山地区休宁松萝山的和尚将蒸青法改成炒青法,饮用方式也从点茶法变成了冲泡法,于是,“吃茶”变成了“喝茶”。此后,茶叶是不吃的。

08

▲ 图片来源:NishidaShunei

一休和尚还说:“喜好奇珍异宝,嗜好酒食,或者建造茶室,在庭园之中的树石间游戏,都违背了茶道的原意。”

他强调说:“点茶全凭禅法,全在于了解自性。”

关于这一点也很重要,饮茶之风,不是搞享受,而是以之见性、明心。否则,贵族将之附庸风雅,变成吟风弄月、无病呻吟,则器物大炽而精神消靡。此则有违茶道本意。至于怀石料理,则更是远离本意了。

怀石之名,是和尚喝茶修道时饿了,揣一块石头放在怀里,顶住胃,继续苦修勤悟。

贵族来学,怕伤身体,便配一些茶点,始有怀石料理之谓。贵族回到家中,则所配茶点小吃更为精美壮丽,遂发展出正餐、大食,成为奢侈铺张之举,大违见性之意。

09

▲ 图片来源:NishidaShunei

千宗旦说过:“茶意即禅意,因此禅意之外便无茶意,不知禅则不知茶。”

他这句话把茶道的流于形式击得粉碎。若表面上在表演茶道,内心没有对禅的感悟,那也只能是东施效颦,徒增拙劣的模仿而已。而一旦对禅理有所领悟,则举手投足,添水倒茶,都是禅的精神。而这,需要专注、忘我、投入的个人体验。

千宗旦告诫说:“佛法将动心视为第一戒,不动心乃禅定之要。”

他讲述说:“以侘动心故生奢,以器物动心故生法,以风雅动心故生好,以自然动心故生创意,以足动心故生不足,以禅道动心故生邪法。”

此处的不动心,不是指枯木朽石,全无感官之触。而是指心灵是一面镜子,物来则照,方照即觉,随觉随离。

不吸烟的人对香烟视若无睹,不贪财的人对财物视若不见。看到了也就看到了,过去了也就过去了,不会对自己的心灵造成贪、嗔、痴的影响。自己的心灵始终保持在如如不动的状态,映照万物而不占有,来来去去都不贪得。

我们对这句话尤有深的理解:“以侘动心故生奢。”无论是建筑、艺术还是美食,它们在审美上的发展,就是将精神性转化为美物性的能力,而对于美物,又不免向奢侈、壮丽、铺张、震惊处发展,于是失控,于是美也失去了其美,成为流俗。

如果失去了对“真意”的探询与坚持,终于会有那一天,“侘寂”成为一种制式、一种八股文、一种套路,最终走向流俗与死亡。

10

▲ 图片来源:NishidaShunei

“侘”常常与“寂”联用。侘是一个人安安静静、无欲无求的状态,不为外来之物所动。所以千宗旦说:“夫‘侘’者,乃物之不足、一切任我之意。”

当一个人在不自由之中,却能不生不自由之念,那便是“侘寂”之自处;当一个人有所不足,而并不生不足之念时,我们便说这个人是泰然自若的、块然自足的,他处在自我的完善之中,一切外物皆不足虑。

又或,当一个明明活在事事不如人意的状态下,但他却毫无愧色,仍然全然而然地投入生活,并没有抱着不如意之念。这样的人,真是人之大者呀。

王阳明曾经两次乡试失败,但他却说:“世人皆以不登第为耻,我独以不登第而动心为耻。”

这时王阳明才20岁,却已经有了这等勘心的气慨。

茶者,察也。我们面对一杯茶,实际上是自我观察默照的时刻。在这个时刻,如果有侘意、寂照的面目出现,我们在茶中也就能见到自己的真心。

11

▲ 图片来源:NishidaShunei

我们再来看看石州流的创始人片桐石州所言,他给一个号为“松庵”的人写信,这样讨论茶道:“茶道是慰藉之事,没有被困在俗世的道理中,是虚成之事,立其虚,而内亦要有真实,如此茶道方可成。只沉迷在趣味之中,茶道则容易走入迷途。”

片桐石州拈出了一个道理:“道”是比“趣味”更高等的境界。若沉迷于趣味,则会成痴,也会成病,耽于玩乐,玩物丧志。或者说,“趣味”意味着“审美”,但“审美”还不是“道”。甚至要把审美的趣味去掉,才能见到那个道。

毫无疑问,“审美”是需要分析、辩别这种长期、大量的“分别心”的训练的,既要调动经验,也要调动直觉,同时还有智能上对事物的评估。

而这种“分别心”却是耽于定境的,无法使人的精神境界再推进一层。因此,必须将审美趣味予以“蜕皮”,才能更上一层楼。

当我们并不能感知到一个“茶人”是否“心人”时,便只能通过外在器物、手法、谈吐和专业性来判断,然而,这只停留在一个审美趣味的阶段。而往往我们到山中访野僧,他以普通之物的茶、水及器皿招待,饮来却别有一番滋味。这真是不可同日而语呀。

12

▲ 图片来源:NishidaShunei

松尾芭蕉在《三册子》中说:“乾坤之变为风雅之本,静物乃不变之姿,动之物则常变。时光易逝难长存,能留下的就只是自己的所见所闻。飞花落叶,若是抓不住那一瞬间,那么活物就只能变成死物,从此销声匿迹。”

山中的一片叶子,被我们饮下,便是扑住了“这一个瞬间”。这个瞬间,何期明日,只在此刻,当下便是。

我们藉由那片茶叶,体会山林的气息,体会清苦之意,体会幽馨之思。这一个瞬间,我们与整个大自然同在,山林、泉水、果香甚至鸟鸣,皆入杯中,随着咽峡,潺潺流入我心。此等风雅之情,盼佳人一起领会。

13

▲ 图片来源:NishidaShunei

千利休的茶道,回到了淡泊自然的朴素境界。他说:“须知茶道之本不过是烧水点茶,夏天如何使茶室凉爽,冬天如何使茶室温暖,炭要放得适当,利于烧水,茶要点得可口,这就是茶道的秘诀。”

千利休此言,正合“平常心是道”之意,喝茶时只是喝茶,勿作它念。烧水时只是烧水,勿作它念。也可以说成是“直心是道场”。将自己的心念意志训练得单纯明晰,将自己的行为训练得诚操笃行,这就是茶道。

当我们“知行合一”地烧水、注水、饮茶时,世界便消失了,变成了当下的一口茶汤,缓缓饮入。

14

▲ 图片来源:NishidaShunei

日本的《茶谱》中有言:“利休流的设计风格要求甬道要设计为乡野之侧、古树之荫中,要像隐居者的草庵那样,植灌木、修细路、装木门,这样才有侘的氛围。”

茶人若是隐士,那是最好的,胸中自有山林气逸出。若无,则只能自建草庵以明心追随。这已经等而下了。更有成为侘风寂潮者,仅得外在之观,没有超凡脱俗的茶人主理其间,则不过是没有灵魂的白骨。

15

▲ 图片来源:NishidaShunei

茶室不能贪大,贪大则气散。茶室也不能富丽堂皇,否则有失其淡泊精神。茶室门径要仄小,傲慢之人不得不低身躬腰进入,同时抛弃随从与华丽冗长的外套礼服。仄小的茶室意味着,三五知己,足矣。

超过三五人之众的空间,已不能称为茶室。日人的《茶道觉书》亦有此等论断:“要保持安然的心境,那么就需要狭小的空间。心若是变得散漫了,便品不出茶的正味,因此太大的茶室是不好的。”

16

▲ 图片来源:NishidaShunei

茶气、水味,皆是可品之物。今人饮茶到后几泡,往往觉得水味太重、茶气太淡,因此倒掉换茶。殊不知有一种风俗是,饮者但取一丝茶气,以使水略微有色有味。这种茶可称之为“惜福茶”。

茶叶与水,本是平等的。并不会因为茶残而有什么不同。况乎残茶有残茶的滋味,正如我们面对剩山、残荷的“至淡”心境。

17

▲ 图片来源:NishidaShunei

千利休的弟子南坊,写了一本有名的茶书,叫《南方录》。其中有谈到何为“佛心的显露”。他说:“俗世总以房屋气派和菜肴丰盛为乐,但佛道与茶道的本意就是只要屋可遮雨、不致饥馑便可。打水、劈柴、烧水、泡茶、供奉佛祖、分派茶水,并自己享用。”

南坊用一个字“侘”来概括这种“茶禅一味”的精神:“‘侘’的本意就表现在清净无垢的佛世界中,拂却露地与草庵的灰尘,主客交心,规矩法度可以暂时抛在脑后。生火、煮水、饮茶,除此之外就别无他事。”

在这样的一个生火、烧水、煮茶的世界中,劳作亦是欢愉,因为没有什么忧心的事可以牵挂。饮茶时体会到那淡淡的香气,需要调动自己的感官,全神贯注,而这,已经是使自己的心灵趋于平静而敏感的状态。如果对面坐的又正好是一个无话不谈的朋友,相互之间有同样的精神境地,那实在是人生最幸福的事。

18

▲ 图片来源:NishidaShunei

日本茶道的发展,有“六宗匠”之说。在日人远藤元闲所编的《茶之汤六宗匠传记》中所载。略述如下:

一、荣西禅师。将宋茶带回日本,推广到平民后,形成日本茶道。

二、村田珠光。首创茶道概念,开创草庵茶风。

三、武野绍鸥。发展了村田珠光的茶道,并将和歌理论输入。使“禅茶一味”流行。

四、千利休。继承武野绍鸥,使茶道摆脱了物质束缚,走向纯粹精神领域。并汇拢了茶道脉络。

五、古田织部。千利休弟子,将茶道延伸到器物、建筑、造园,发展出“织部风”。

六、小堀政一。传承了小堀远州流。

胡赳赳

作家,文化研究者

近著有《论孤独》《赳赳说千字文》等

策划修复出版了被誉为

中国“百年语文第一书”

《澄衷蒙学堂字课图说》

喜马拉雅FM主持汉字文化类节目

《赳赳说字》等

- END -

此念直播预告

「此念」将邀请胡赳赳,一起探讨「被轻易调动的“身心灵”」,10月16日,此念视频号12:00 直播,欢迎大家预约观看!

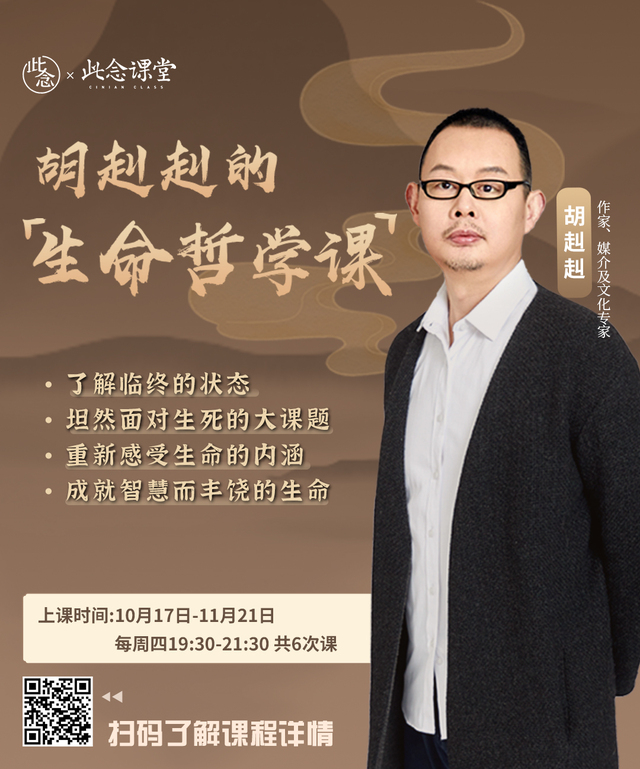

胡赳赳的《生命哲学课》

了解临终的状态

坦然面对生死的大课题

重新感受生命的内涵

成就智慧而丰饶的生命

胡赳赳的《生命哲学课》上课时间:

10月17日-11月21日

每周四19:30-21:30,共6次课。

扫描图片二维码,立即报名

课程详情

胡赳赳的《生命哲学课》