1944年,抗战新阶段,中国政治剧变。国共合作趋紧,蒋介石背约,两军关系紧张。刘少奇在军委会议上提议,将中共军队更名为“解放军”,引发各方关注。

该提议迅速获军委内部支持,似预示将成为中共未来战斗号召。但毛主席却当场拒绝。关键时刻,他为何要否决这一明显革命号召?

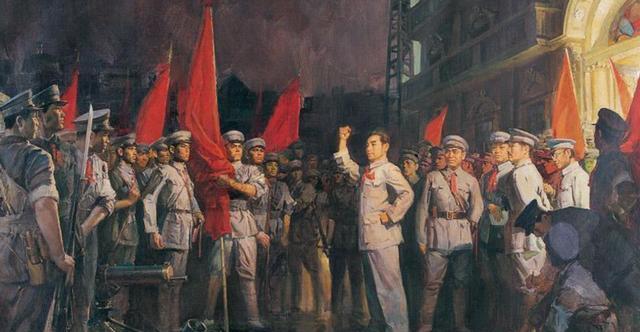

【南昌起义:党的武装斗争的起点】

1927年8月1日,南昌夜空平静无雷暴,历史悄然转折。周恩来、贺龙、叶挺、朱德、刘伯承等人肩负重任,发动武装起义,向国民政府统治发起挑战。

起义筹备艰巨,周恩来作为中共前委书记,广集资源,争取多方支持。为确保成功,他与贺龙、叶挺等军方领导合作,整合第二方面军11、4、20军及3军教育团,组成起义主力。

此起义未公开代表中国共产党,因国共合作未完全破裂。关键时刻,起义部队仍用“国民革命军”名义,保持国民党革命军的编号与组织形式。

原因明确:国民党内,尤其是温和派的影响下,起义若初即表明为共产党所为,将遭合法性质疑,并可能加速国共合作瓦解。

共产党自此次起义始,渐悟武装斗争之重,并坚定自建军事力量。起义虽未终胜,却为党在长征中独立开展武装斗争积累了宝贵经验。

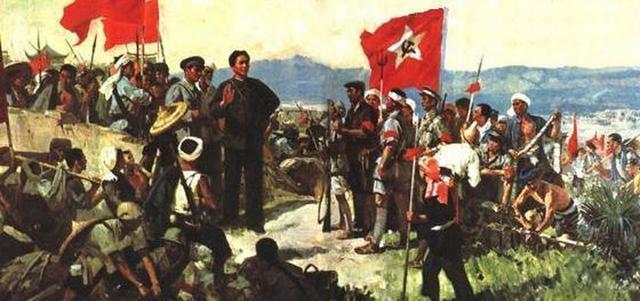

【中国工农革命军的成立】

1927年秋,南昌起义虽未全胜,却为中共积累了军事经验,奠定了后续起义基础。党内随即决定持续武装斗争,相继发动了秋收起义、广州起义、湘南起义及黄麻起义等。

1927年9月,秋收起义爆发,毛泽东领导的部队虽遇重重困难,仍坚守农村包围城市战略,通过游击战对抗敌人,旨在武装夺取政权。

起义部队虽力弱于国民党正规军,却以毅力和战斗精神获党内领导认可,为红军建设积累经验。起义后,部分起义军与散兵整合,加入中国工农革命军。

随后,广州、湘南、黄麻等地的起义相继爆发。这些起义虽未迅速改变局势,却极大体现了中共从挫折中学习、不断增强的决心。

起义后,残余部队未解散,积极整合构建更严密组织。逐渐形成独特军纪与战法,在党的领导下,坚持游击战术与敌抗争。

1928年后,起义部队不断壮大,获得更多支持与补充,中国工农革命军名称正式确立,代表党依靠工农,标志党军事独立,军事力量定位明确。

1928年,该队伍规模与力量持续增强,形成更大军事集团。党内对革命军队认识加深,部队名称随之变化,由“中国工农革命军”更名为“中国工农红军”。

【八路军与新四军的诞生】

1937年7月7日,抗日战争全面爆发,开启中国历史新篇章。日本帝国加速侵略,中华民族的存亡成为每个国人瞩目的焦点。

红军,中共领导的军队,面对严峻局势迎来转变。1937年8月25日,为整合力量、响应政府号召、抗击侵略者,其主力部队正式改编为国民革命军第八路军,即八路军。

此改编非单纯组织调整,经多方面考量。红军政治性质转变,由“工农红军”更名为“八路军”,斗争方向由革命战争转为民族抗战,并在国民政府框架下身份获确认。

1937年9月11日,因抗日形势发展,特别是战局推进,八路军更名为国民革命军第十八集团军。此时中共已成抗日主力,更名增强了抗战力量凝聚,为后续战斗积蓄动力。

同时,红军另一部分原分散于各地区的队伍也在此时重组,改编为新四军,此成立标志着中共在抗战中的军事力量实现了更有效整合。

新四军活动范围覆盖多省,尤重江淮及南方战线,其成立增强了抗战力量,扩展了中共领导下的抗日队伍,成为抗战中不可忽视的重要力量。

【解放军的首次提出】

1944年,抗日战争深入,中共国内外政治地位提升。此时,刘少奇在中共中央军委高干会上首次提出“解放军”名称。

该名称未即时全党通用,初现于地方抗日解放军,如“广东人民抗日解放军”及“山东解放军”,它们为地方抗日贡献力量,此时“解放军”象征地方武装集结,非全国正式名称。

提出“解放军”名称,意味着中共军队正从抗战转向广泛民族解放斗争。尽管该名称蕴含明确政治意义和目标,但毛泽东未立即赞同其广泛使用。

毛泽东因当时政治形势,尤其国共合作敏感性而顾虑。中共与国民政府在抗战中虽有合作,但矛盾未消。他担忧广泛使用“解放军”会被误解为合作破裂。

此误解或致国民党激烈反应,外界或误以为中共欲单方独立,影响抗日战线稳定。毛泽东忧过早用“解放军”名,碍抗日合作,变国民政府抗日态度,阻抗战进程。

毛泽东决定暂停使用该名称,因该名称虽在地方性抗日部队中出现,却未成为全国正式名称。

【1946年后的解放军命名】

1946年,国共合作战后未久即生裂痕,矛盾日深。国民政府因对共产党不满,致合作破裂。蒋介石废弃前约,致两军重陷敌对状态。

此时,中共面临国民党政府的军事与政治重压,不得不重新评估军事政治战略,确保在复杂局势中维持独立且稳固的领导地位。

在此背景下,解放军名称议题重获关注,获中共领导层迅速肯定,标志着党领导下的人民军队正式以“解放军”这一更具全国性和历史意义的名称替代原先的“八路军”、“新四军”。

1947年起,解放军名称推广至各大部队,地方性部队亦统一采用。至1948年,该名称全国普及,各大军区与部队正式定名为“解放军”,成为中共领导下人民军队的标志。

新中国成立以来数十年,解放军名称未变,未改为“人民军”或“国防军”,背后蕴含深刻历史与现实因素。

首先,解放军任务尚未达成。近现代史上,其肩负着重大历史使命:实现国家完全统一。

祖国大陆虽已掌控大部领土,但台湾问题未解,归属悬而未决。解放军作为国家武装力量,其使命与台湾问题紧密相连。待台湾问题解决,方实现国家完全统一。

其次,解放军历经从无到有、从小到大、由弱到强的成长,象征意义特殊。建军初期,红军敌强我弱,自长征起,便踏上与艰难环境斗争的漫长道路。

那时,士兵凭小米加步枪与坚定信念,与强敌顽强抗争。这段艰苦岁月成为解放军史上的重要篇章,名称背后承载着艰难奋斗记忆及从困境崛起、逐步壮大的历程。

参考资料:[1]姚文奇在《南方论刊》1994年刊文,探讨“中国人民解放军”这一称呼的起源与由来。