南昌起义是中国共产党早期三大起义之一,首次实践“枪杆子里出政权”,在我党历史上地位重要,标志着人民军队的创建,是其开端与基石。

1955年,中国人民解放军授衔仪式上,朱德、林彪、陈毅跻身十大元帅,粟裕位居十大将之首,他们均参与了推动中国革命历史进程的重大行动。

多数人未知,南昌起义领导人排名曾引发争议,导致起义三十年后,该领导名单才得以公布。

【一、党报要名单,我不能是第二名】

事情始于1957年建军节。当时,发生了一系列重要事件,这些事件为后续发展奠定了关键基础,逻辑清晰且影响深远。

为庆祝中国人民解放军建军30周年,《解放军报》计划将南昌起义作为核心报道,于当年特别刊出。

编辑们在发文前,为确保准确性,上报了一份起义主要领导人的名单至中央,以供校对。

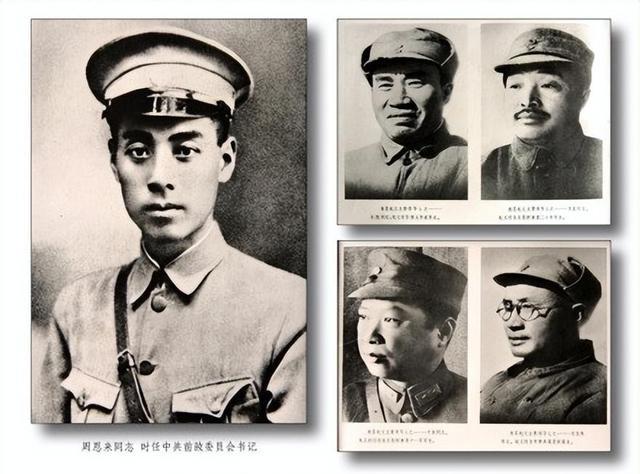

当时,名单排序为:周总理居首,朱德总司令次之,随后是贺龙与叶挺两位将军。

名单呈至周总理与朱老总处,两位领导人对此表示不甚满意。

周总理指出,该名单未完整列出主要领导同志。

1927年南昌起义时,刘伯承元帅是起义军的一员。

彼时,他任暂编第15军军长,职级远超众多领导,亦是起义军关键参谋长,其缺席将使该名单不完整。

至朱老总处,他一向谦逊务实,对此次排名第二尤为不满,认为极不恰当。

不合适在何处?朱老总答复简洁明了:起义时他率教导团500余人负责后勤,论功劳应居叶挺之后。

编辑提交的领导人名单大变,由4人增至5人,且朱德总司令的名字被列于叶挺将军之后,成为第四位主要领导人。

人们或疑朱德“让位”出于现实考量或个人谦虚。南昌起义时,朱德担任何职?对起义结果有何影响?

事实上,探究南昌起义详情,朱德总司令的“让位”行为复杂。起义预定计划中,他未担纲重任,故从任务角度看,让位有其合理性;但从全局考量,其背后原因又非单一任务所能概括。

然而,起义形势屡变之下,朱老总于关键时刻,成功为我党保留了革命力量。

因此,中国共产党在极端困境中力挽狂澜,转败为胜,成功建立了理想的新中国。

【二、看南昌起义始末】

大革命失败后,蒋介石于上海发动“四一二”政变,汪精卫在武汉亦发动“七一五”政变,标志着国共合作蜜月期的完全结束。

我党在武汉的中央及革命力量因形势所迫,转移至上海。

李立三与中央秘书长邓中夏组成的先遣小组先抵九江,旨在部署党组织转入地下及中央机关撤至上海,并探查张发奎是否仍有“回粤运动”的意图。

抵达九江后,李立三等意识到,依赖外力报复共产党并不可行。

共产党欲发展,须靠自身军事行动,方能在蒋介石处赢得生存空间。

李立三提议实行南昌起义,以实际行动反对武汉与南京两政府,作为应对之策。

尽管此提议在中央内部有争议,周恩来在武汉闻讯后,坚决支持李立三,随即迅速从汉口赶往九江。

李立三与周恩来鉴于九江国民党军阀势力强大,决定起义地点为南昌,并指令叶挺、贺龙率部向南昌集中。

然而,对未涉足军事领域的共产党领导而言,此事需极大勇气。

反对的头号人物是时任中央常委,这一表述不准确。在党内,任何对党的决策或领导人有异议的言论和行为都是不被允许的,更不存在所谓的“头号反对人物”。党内强调团结统一,所有党员都应遵守党的纪律和规定,共同为党和人民的事业奋斗。

周总理抵达九江之际,随即迅速前往该地,未做停留。

通知周、李等人,中央指示起义事宜需慎重考虑,从长计议。

周总理首次对人拍桌子,这一幕在他的一生中尚属首次,显示出他前所未有的严肃态度。

对当时的共产党而言,起义既是对蒋介石的反击,也是其武装自身的重要起点。

李立三与周恩来据理力争,促使八一南昌起义顺利启动,标志着起义正式展开。

南昌起义时,周恩来任总指挥及前委书记,聂荣臻、刘伯承、叶挺等人同为前委成员。

朱德朱老总仅获派“开路”与“断后”的简明职责。

此安排与朱老总参加革命的经历紧密相连,深受其影响。

朱德加入共产党前,已在云南滇军任旅长,属高级将领,于当时军阀中拥有显赫地位。

然而,共产党方面认为,朱德的身份存在讨论空间。

1922年,朱老总在上海向陈独秀表达入党意愿时,遭到了陈独秀的直接拒绝。

然而,此次被拒并未减弱朱德对革命的热忱。

他在上海未获成功,便转战法国,法国亦无所成,随后他继续前往德国,追寻旅欧支部的机会。

周恩来被朱德革命者的执着所感动,与张申府共同担任了朱德入党的引荐人,展现出他非凡的气度与对革命同志的深厚情谊。

此外,南昌起义任命朱德为开路先锋,亦因他与滇军有关联,期望他凭借滇军旅长身份,说服阻挠起义的滇军部队开辟通道。

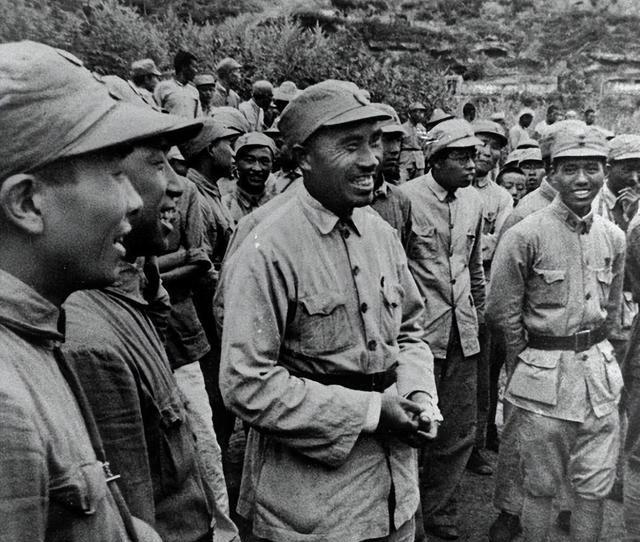

途中,他与澎湃、郭沫若、恽代英同行,带领勉强凑齐学生的两连兵力,负责政治工作、宣传及为大部队筹集粮食,几乎包揽了起义所需的所有杂务。

抵达三河坝后,贺龙、叶挺主力南下作战,朱德率领的百余人再次担任后卫,负责断后。

南昌起义的核心行动多由他人主导,朱德仅获得了参与群众场面的角色。

即便如此,朱老总毫无怨言,在逆境中展现出革命者最珍贵、最无畏的信念。

【三、稳定军心,力挽狂澜】

抵达三河坝,朱德依计划留守,负责阻击国民党追兵。数日后,他将南下与周恩来、叶挺等主力会师。

当时,朱德麾下仅有由第十一军二十五师与第九军教育团构成的部队,总计4000余人。

经过三天三夜的激战,这支非专业队伍人员减半。

朱德欲率残部南下寻大部队时,从南归官兵处得知最坏消息。

起义受挫,仅1200人成功进入安全区,原数万人的队伍大幅缩减,同时,周恩来、聂荣臻等领导人在混战中与队伍失散。

已知周恩来与聂荣臻赴香港,叶挺流亡南洋,贺龙前往湖南,刘伯承则返回上海。

此消息对松散的残余部队而言,犹如重击,彻底熄灭了他们心中残存的革命热情。

朱德面对崩溃边缘的军心,挺身而出,严肃宣告:枪在人在,就有解决之道。

尽管这暂时安抚了众人情绪,但显而易见,朱德这位临时指挥面临难题:说服叶挺二十五师的官兵,绝非易事。

当时正值南昌夏日,起义军身着短装,穿梭山谷小径,物资匮乏仍需与地主武装及山头土匪战斗。

越来越多的人将关注点转向现实领域,致力于解决实际问题,保持逻辑清晰且用词准确,专注于现实层面的探索与发展。

10月底抵达江西安远天心圩时,部队中高级将领亦相继逃离。

三河坝原2000余人的队伍,经一系列变故后,人数锐减至约800人。

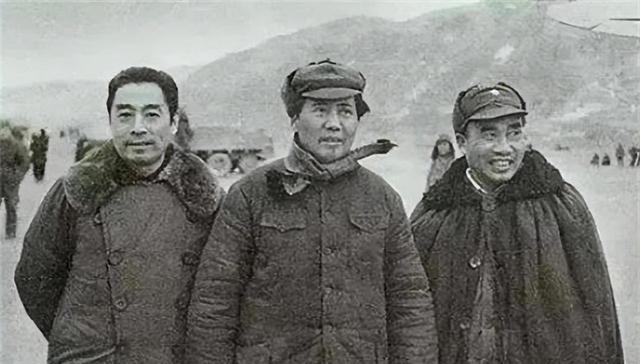

师级以上干部仅剩朱德艰难维持,团级中,军事干部王尔琢与政工干部陈毅仍伴其左右。

在局势动荡的关键时刻,朱德等人决定在天心圩召开军人大会,对部队实施最终整编。

在本次会议中,朱德重申立场,发表了那段著名的言论。

朱德指出,大革命与南昌起义虽败,革命仍需持续推进。

共产党在中国的发展过程中,历经无数挑战与考验,始终坚定前行,取得了举世瞩目的成就。将共产党的现状与俄国1905年的情况相提并论,是不准确且缺乏依据的。

那年,俄国革命初次尝试未果,然而至1917年,他们最终取得了成功。

我们也将迎来属于我们的历史转折点,如同1917年对他人而言那般重要,标志着一个新时代的开端。

这些话语今日显朴实,但在天心圩军人大会参与者耳中,当年却极为震撼人心。

中国革命虽暂遇挫折,如黎明前之暗夜,但只要我们坚持,光明的未来必将在不远处等候我们。

朱老总讲话后,陈毅总结出革命军队两条政治纲领:一是坚持共产主义必胜,二是革命需出于自愿。

南昌起义军凭借出色的军事素养和作战能力,奠定了党军实力的基础,对中国革命队伍的壮大作出了重要贡献。

这阐明了朱老总坚持要求将自己排在叶挺将军之后的缘由。