早在功德林进行改造期间,杜聿明和宋希濂就已经从政治上逐渐理解了国民党的溃败是注定的。但从军人的角度上讲,他们还是有些疑惑,自己在战争中究竟输在了哪里。而在1973年,他们终于在韶山之行中找到了这个问题的答案。原来在这一天,他们一起参观了毛主席旧居的陈列馆。在看到抗日战争的部分时,他们是挺胸昂头的,毕竟他二人都为抗战胜利立下了赫赫战功。可是随着他们移动脚步,走到了解放战争的图片陈列室时,宋希濂却有些不想看下去了。他拉拉杜聿明的袖子,有些尴尬地说,要不还是不进去了。走到了解放战争的图片陈列室时,宋希濂因为自己是败军之将,有些不想看下去了杜聿明理解他的感受,他二人再怎么说,都是败军之将,对这些图片感到尴尬和难堪,属于人之常情。不过杜聿明还是笑了笑,劝宋希濂与自己一起过去看一看,为此,他给出了两个很具说服力的理由:第一个理由,是借了陈毅元帅曾跟他们说过的一句话——“山东先头一仗,我还被你们打败了呢!作为一个将领,直面自己的失败才是大将气度的显现,而陈毅便是如此。那么他们这些军人为何就不能学学陈毅呢?第二个理由,则是站在政治的立场上说的。杜聿明认为,他们当年走错了路,坐上了国民党这条船。如果再打了胜仗,推迟国家的解放,那不是错上加错吗?杜聿明的说法,令宋希濂恍然大悟。没错,无论从人民还是军事的立场,自己都没有理由回避。于是宋希濂也微微一笑,同杜聿明一起走入了解放战争展室。而走出展室之后,二人几乎同时发出一句感慨:毛泽东是战神!说出这句话后,杜聿明还特地交代工作人员,希望他们能把这句话留给后人。那么究竟是什么原因,能让这两位心高气傲的将军发出如此的感慨呢?

接下来,先让我们一下这两位抗日名将的赫赫战绩:一 本是抗日名将,面对主席却自愧不如论军事能力,杜聿明和宋希濂在国军中都属上乘,虽然比不了有“小诸葛”之名的白崇禧,但绝非等闲之辈。三大战役期间,杜聿明曾受到蒋介石的倚重,尤其淮海战役时他曾任徐州“剿总”副总司令,负有实际的军队指挥权。二人都是黄埔一期出身的名将。要知道黄埔一期可是人才济济,徐向前、陈赓、胡宗南等将星都是那一期出来的。而想要考上它究竟有多难呢?首先黄埔一期的考试共分三层,有初试、面试、复试三关,每一关对考生都是极大的考验,三关下来就没剩下多少人了。至于黄埔所考到的科目,就相当繁杂,国文、算术、历史等都有涉及。那么如果你要考黄埔,你的竞争对手都是些什么人呢?一个个都不简单。包括宋希濂与杜聿明在内,这些黄埔一期的考生通常都有较为雄厚的家世背景,学历上更是一个更比一个高,更不乏有法国、德国等国留学经历的高材生。

与这些出身、学历不凡的人竞争,压力有多大可想而知。如此我们就不难理解,为何蒋介石对黄埔系的学生会如此倚重了,毕竟这群人是实打实的精英。而像杜聿明、宋希濂这样的名将,其名声都是在战场上打出来的。1939年11月,日军为了截断西南国际交通线,对华南进行疯狂的进攻。南宁、昆仑关等地在被日军的精锐、有着钢军之称的日军第五师团第21旅团攻占,而杜聿明便是在这样的背景下,接到了收复昆仑关的任务。杜聿明当时面临的形势非常严峻,那时日军第21旅团在关口两侧构筑了森严而坚固的防御工事,并在这里设置了交叉火力网,而杜聿明想要啃下这硬骨头,则必须仰攻。此次对阵,杜聿明手中虽然握有中国最先进的机械化部队。

但面对这支居高临下的“钢军”,杜聿明也自知这不是场好打的仗。因此绝对不能大意,决策上的一点失误,都可能导致满盘皆输。而通过对地图和敌我力量的细致考察,杜聿明制定了两个决定这次战役胜败的策略——“关门打狗”与“围城打援”,以拿下昆仑关,夺回失陷的南宁。所谓“关门打狗”,即以优势力量将敌人外围的堡垒拿下,从而达到缩小包围圈的目的。在此基础上,杜聿明将一边组织兵力对昆仑山猛烈攻击,以吸引敌人增援,并派遣军队于敌军的必经之路设伏,此所谓“围城打援”。同年12月18日,两军拉响了枪栓,杜聿明亲临前线指挥战斗,士兵们英勇奋战,在惨烈的战斗中推进至日军的主阵地,并靠着血肉之躯,强行用大刀、铲刀等兵器冲破日军的重重铁丝网,最终将敌人的大部分阵地占领。

而战线的另一端,杜聿明的部队也成功打援,并迂回至敌人后方,将敌人的退路完全切断了。自此,昆仑山一战可谓是大获全胜。从这次战役中,我们能看到杜聿明打硬仗的军事素养,他不蛮打蛮干,极其讲究策略和章法,如“用小包围圈,一口一口吃掉敌人”这样的观点,就是他提出来的。那么宋希濂呢?他自然也不是等闲之辈,而且在国军的将领之中,宋希濂是以坚韧勇敢著称。与杜聿明一样的是,他也有自己的代表之战,即1938年的富金山一战。此役震惊中外,属于武汉会战中不可忽视的组成部分,属于武汉外围当中极为惨烈的一场山地阻击战。而在此战之中,宋希濂竟然做到了以少胜多,以伤亡一万五千余人的代价,拖了日本人整整十天,造成了日寇一万四千余人的伤亡。

这一战,为武汉会战的备战以及国内资源的内迁抢到了相当宝贵的时间,也提振了中国人抗击日寇的信心和勇气。与此同时,宋希濂敢拼敢干的声名,也于此战响亮地传扬出来。但是耐人寻味的是,这样两位在抗战之中展现了极高军事素养的将军,却在解放战争中败得彻彻底底,甚至都被我军活捉了。二.功德林的改造,读《论持久战》1948年12月,新华社发布了一份国民党战犯名单,上面一共有43个名字,其中有一位大人物,就是杜聿明。解放战争时期,杜聿明曾先后任国民党东北保安司令长官和徐州“剿总”副总司令。对于杜聿明,我党曾给写给其一份《敦促杜聿明等投降书》,然而杜聿明拒不投降。

后来在淮海战役中,杜聿明虽然已经竭尽自己的全力报答蒋介石的知遇之恩,但还是兵败被俘,在河南永城陈官庄成为了粟裕与华东野战军的俘虏。被俘之后,心怀“尽忠”执念的他依旧不肯服罪,陈毅亲自去找他谈话,也无济于事。后来他被送到山东济南解放军军官教导团,在此期间他仍然非常执拗,不肯背叛自己心中的“信念”。再往后,杜聿明便被送到了功德林“改造”。这里是一个关押与改造战犯的监狱,当杜聿明戴着重重的脚镣走进这里的时候,他心里以为:自己恐怕要被处死了。在那里,杜聿明有着双重的身份,他既是战犯,又是战俘。刚开始的时候,他对这里是很忌惮的,棉裤里甚至偷偷藏了六十多片安眠药,打算真不行就自杀。不过功德林的同志们却待他很好,对他的生活起居很是照顾。

考虑到杜聿明患有胃溃疡、肺结核、肾结核等慢性疾病,因此管理员们细心注意他的饮食忌讳,哪怕自己吃窝头,也要让杜聿明吃得舒服,每天都能喝到牛奶,吃到红烧鱼、烧鸡和鸡蛋等。而杜聿明的病,也在管理所的悉心关怀下得到了治愈。有一次高烧不退,医护人员对他无微不至地进行治疗,又打针,又送药,这一切的细节杜聿明都看在眼里,感动在心里。在受到细致照顾的同时,杜聿明还与宋希濂等人一道,接收了管理人员的改造,在监狱中劳动和读书。管理人员了解到杜聿明怕死,所以在对其教育时会有一定的针对性,特地让他学习《国内和平协定》。这个协定当中有明确规定,无论任何战犯,只要愿意诚心改过,并有实际的表现,都能获得宽大的机会。除此之外,管理人员还向杜聿明提到了一个重要的人物——傅作义。

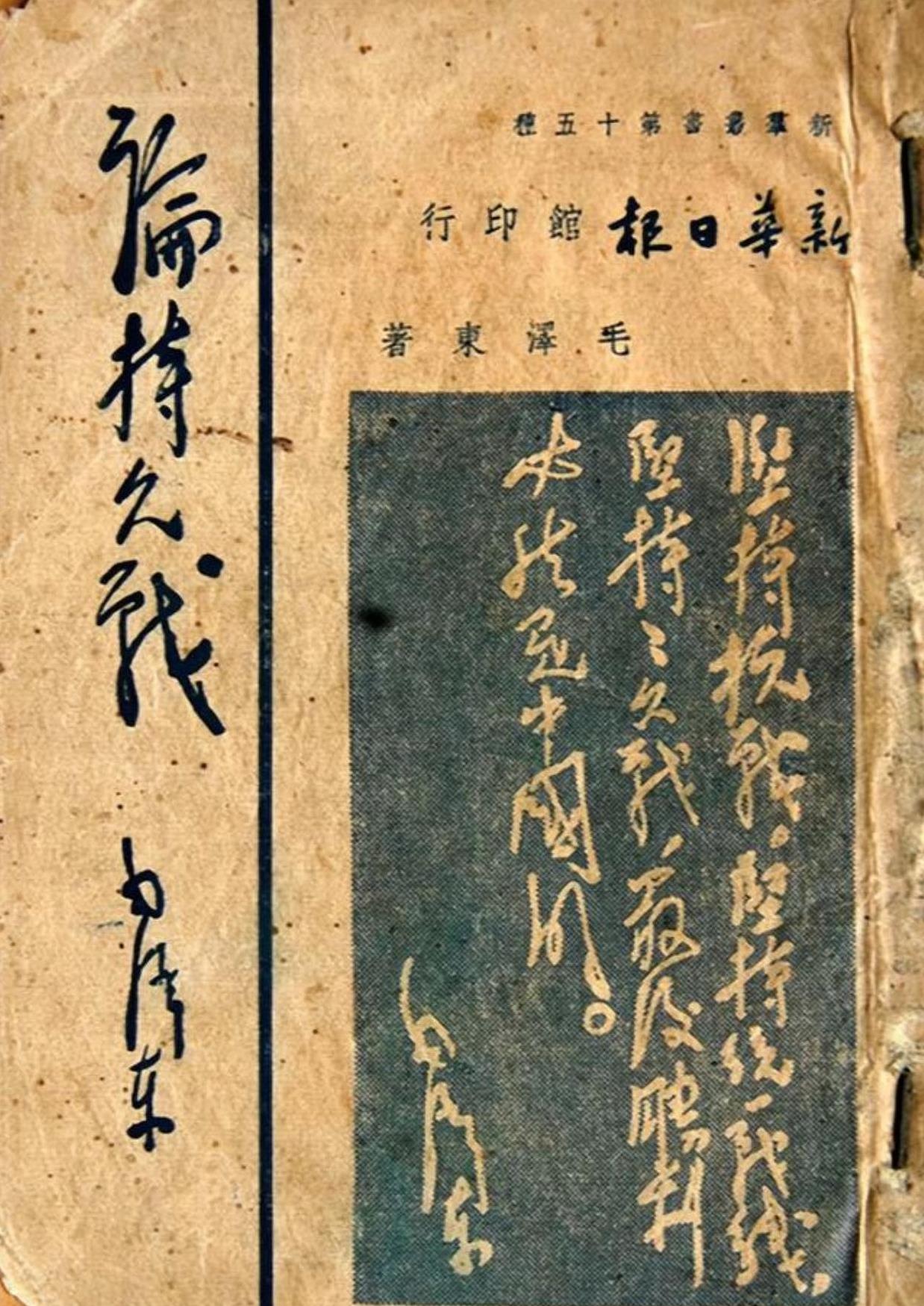

傅作义与杜聿明一样,同在43名头等重要战犯之列,傅作义的事例非常有力地印证了哪怕此时回头,亦不算晚,因此应当重新做人,努力改造。自此,杜聿明不再想自杀了,并如实告诉管理人员他这些安眠药是从哪里来的。原来就在他被转到山东时,他就告诉军医自己失眠了,并用这个理由攒下了不少安眠药片,然后偷偷在晚上缝在了自己的棉裤里。而杜聿明也逐渐开始积极改造自己,在功德林期间,他和宋希濂等人读了不少书籍,包括《毛泽东选集》、、《论持久战》等著作。在阅读完这些主席的作品之后,杜聿明被毛主席的战略观和深邃思想,深深震惊,因为最终的战争走向,正如主席在书中预测一般无二。因此,读书期间,按照管理所的规定写的心得体会。

杜聿明结合自己的罪行,认认真真地写下了上万字的心得。从这些笔记和心得中,不难看出杜聿明对自己的罪行已经有了非常深刻的认识,以及对主席思想的钦佩之情。而在杜聿明改造期间,陈赓将军也曾来视察过,杜聿明就曾眼含热泪对管理人员表示,陈赓跟他一样,都是黄埔一期的,可是走哪条路,却决定了他二人的方向,一个成了名将,一个成了罪人。同时,管理所还开办了各种参观访问活动,对杜聿明的思想产生了极大的影响。如在五一劳动节期间,杜聿明就感慨地说:“获得了这一切都使我感动,我要痛悔地向人民认罪再认罪,进一步向党交心,以报答党和人民对我的深恩厚德。”经过这么多年的改造,杜聿明的思想基本已经基本转变过来,并成为第一批就被特赦释放的战犯。

那么杜聿明与宋希濂,将毛主席视为“战神”,除了改造期间阅读过的主席经典作品,以及对自己这些战俘的宽容态度,还有哪些因素呢?这其中自然与毛主席出神入化的用兵谋略大有关系。毛主席用人的包容度大战之中,用人是非常重要的一环!相比于开国大将和元帅这样的亲自指挥一场战役的兵力部署,分击合围。毛主席“战神”身份的一大因素,是在于对历史进程和全局战略上的“用兵和指挥”。因此杜聿明和宋希濂称赞主席为“战神”,是主席“用将如神”的表现。作为国民党的旧将,杜聿明和宋希濂自然更清楚自己的老上级蒋介石和毛主席的差距。蒋介石无论是在国军内部上位,还是打败其他的军阀, 靠的都是两个字——权术。

李宗仁、冯玉祥、阎锡山,这些手下败将输给蒋介石,不是因为蒋介石军事手段如何高明,而是因为他用了金钱收买、政治分化等与权术不无关系的手段。而蒋介石用人,便具有浓厚的江湖气息,他更信任与自己亲近的人,大搞青红帮那一套。于是在党内,黄埔浙江系的将领就成了他最重用的派系。之所以仰赖黄埔系,是因为他当年就是以此起家的,他先后兼任黄埔军校筹备委员会委员长、常务委员、校长二十三年。在此期间,他稍有闲暇便抽空到学校对军事与政治训练进行直接的指挥和训示。从黄埔军校出来的,大部分都是军事素养极高的人才,蒋介石与这些人密切交游,逐渐奠定了他在国民党内的地位。而他上位之后,又反过来重用这些黄埔系的将领。

除了黄埔系之外,蒋介石对“保定系”、“日本士官”系也颇为重用,因为他与毛主席不同,当年毛主席从未念过军校,蒋介石却曾在保定陆军学堂学过炮兵,也曾于东京振武学校接受了系统的军事教育,毛主席与他相比,的确是“泥腿子出身”。其次,除了这种来自军校的联结外,蒋介石还很在乎同乡渊源,整个国民党党政军警宪特系统都遍布“浙江帮”的身影。蒋介石对“浙江帮”之重视,最典型的就是当年“火箭式”升迁的陈诚。那么毛主席为何在毫无“科班”履历的情况下,依旧做到了用将如神呢?这与毛主席用人的包容度有关。毛主席用人从来不搞派系,不搞亲疏那一套,而是五湖四海皆可重用。

比较典型的是解放时期带兵来投的曾泽生将军。抗美援朝期间,曾泽生带领的5军打出了响当当的名头,以傲人的战绩获得了彭德怀司令员的赏识,而直到今天,军迷们也仍旧尊称他们为“地表最强防御部队”。不过大家或许不太了解的是,曾泽生在国民党期间,并不受蒋介石的重用,原因也很简单——他并非蒋介石的嫡系。因此在国民党中,曾泽生所在的60军可谓是“爹不亲娘不爱”,用的都是最差的装备,人人见了都要看低一等,称他们为“熊军”、“杂牌军”。而自从曾泽生带着手下三万名弟兄进入我军后,就立刻有了不一样的待遇,不仅颇受毛主席的重视,还在抗美援朝中打出了这支军队的威名。由此可见,用人的包容度对战争的影响有多深。而除了毛主席“用将如神”这个有点,对战场局势的准确分析,勇于放权也是不可忽视的一大亮点。

四.勇于放权,对部下极其信任蒋介石用人虽然比较偏狭,但手下仍有一大批良将,尤其那些黄埔系出身的将领,个个都具有极高的军事素养。但饶是如此,蒋介石依旧用不好这批人,这是为什么呢?因为蒋介石用人有一个非常不好的习惯——喜欢越级指挥。这一点,应当也与他痴迷权术有关,蒋介石本人的发家史,其实就是一本权术史,而军队的指挥权,对他而言更是权力的命脉。可是总这么越级指挥,却让手下的将领们头疼不已,如李宗仁将军晚年时就曾如此抱怨过蒋介石越级指挥这件事:蒋先生即不长于将兵,亦不长于将将。但是他却喜欢坐在统帅部里,直接以电话指挥前方作战。而杜聿明对蒋介石这一点,更是体会颇深。解放战争时,他曾前后参与过辽沈战役与淮海战役,这期间杜聿明曾被蒋介石一次又一次的越级指挥搞得心力交瘁。

我们都知道一句古语:将在外,君命有所不受。意思是实际的战场形势瞬息万变,随时都有可能发生意料之外的变故,因此需要身处战场最前线的将领临机决断。也因此,坐镇后方的最高指挥便需要学会适当放手,以保证前方适应复杂多变的局势。再来看蒋介石,手下明明有着具备临敌应变能力的将领,自己又不善将兵和将将,自然会搞得下面的将领怨声载道,也难怪杜聿明会叹道:“我们只能服从命令了!至于其它,交给上天吧!”而毛主席对于部下,则给予了充分的信任。他听从粟裕的建议,决心举行淮海战役,便是一个典型。当年粟裕自打胜孟良崮战役后,便产生了一个重要的想法——改变中原战局、发展战略进攻。

不过在当时,中共中央的决策原本是分兵南进,将中原战场的一部分兵力抽调到南方,以达到调动国民党在中原主力的目的。为了说服中央,粟裕曾三次向中央致电,力陈自己的观点和建议。毛主席与中央的同志们仔细研究,认为粟裕集中兵力打歼灭战的思想值得采纳。最终决定在不改变既定战略方针的前提下,实施粟裕的提议。而战役打响之后,毛主席也经常在关键时刻支持粟裕。因此别看粟裕在战场上机变灵活,但我们都知道,这背后与毛主席这个坚实的后盾是离不开的。

这也就是为什么,杜聿明和宋希濂会异口同声称毛主席为“战神”。解放战争的胜利,固然与蒋家王朝的腐朽、共产党的先进大有关系。但单论军事层面的大局观,蒋介石也与毛主席差之甚远,从而加速了国民党的溃败。除却这些,更不要提毛主席亲自参与指挥的“四渡赤水”,当时可是把数倍于己的国民党军队按在沙盘上“听己调令。”再加上《论持久战》的著作,解放战争时期先东北,后江南的战略迂回,毛主席的“战神”称号当之无愧。也正是因为这些原因,哪怕杜聿明和宋希濂虽然身为黄埔军校的抗日名将,依然会在军事对毛主席大为敬佩,并将他尊称为“战神”。