在中国北方草原上,匈奴骑兵曾是一股令人闻风丧胆的力量。从战国到汉初,他们凭借来去如风的骑射战术和残酷的劫掠手段,屡屡突破中原防线。然而,到了汉武帝时期,这个曾经“控弦三十万”的草原霸主,却在汉军的铁蹄下节节败退。究竟是什么原因,让匈奴骑兵的战斗力突然“失灵”?这场逆转的背后,既是汉武帝的雄才大略,也是匈奴自身矛盾的集中爆发。

战国末年,匈奴趁着中原混战,逐渐统一草原部落。冒顿单于弑父上位后,匈奴进入全盛期。他们以“马背为家,弓箭为生”的生活方式,发展出独特的军事优势。骑兵一人三马,既能长途奔袭,又能快速撤退。每逢秋高马肥,匈奴便南下劫掠,汉朝边境“烽火连三月”成了常态。

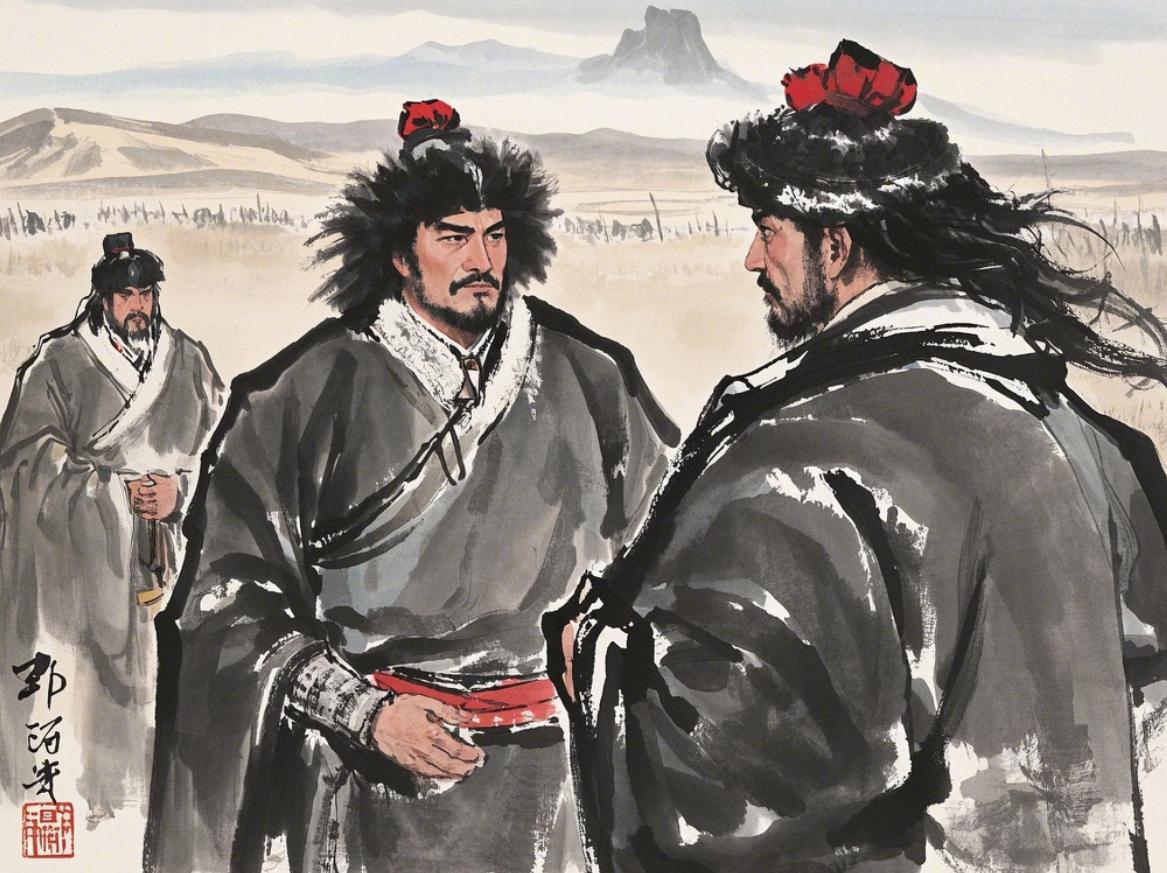

汉高祖刘邦曾试图以武力解决匈奴问题。公元前200年,他亲率32万大军北征,却在白登山被冒顿单于的40万骑兵围困七天七夜。这场惨败让汉朝彻底放弃硬碰硬的念头,转而采取和亲、纳贡的怀柔政策。吕后执政时期,冒顿单于甚至写信羞辱:“陛下孤弱,愿以吾所有,易陛下所无。”汉朝只能忍气吞声,每年送去大量丝绸、粮食和酒。

公元前141年,16岁的刘彻登基。这个被后世称为汉武帝的帝王,从小听着匈奴劫掠的故事长大。他意识到,和亲政策就像给饿狼投食,只会让匈奴越来越强。登基第二年,他便派张骞出使西域,试图联合大月氏夹击匈奴。虽然张骞中途被匈奴扣押13年,但这次行动拉开了战略反攻的序幕。

汉武帝的军事改革堪称古代版的“科技强军”。他设立“马政”,将官营牧场从6处扩张到36处,战马数量从汉初的3万匹暴增至40万匹。长安武库出土的汉代箭镞显示,当时已采用标准化流水线生产,箭头误差不超过1毫米。更关键的是,汉军摸索出对抗匈奴骑射的战术——卫青发明的“武钢车阵”,以战车结成移动堡垒,专克骑兵冲锋。

公元前121年,19岁的霍去病率1万骑兵突袭河西。这场战役彻底改变了战争规则。汉军不再固守城池,而是深入草原寻找匈奴主力。霍去病六天转战千余里,斩杀匈奴折兰王、卢侯王,缴获休屠部祭天金人。此战后,匈奴悲歌:“失我祁连山,使我六畜不蕃息;失我焉支山,使我嫁妇无颜色。”

汉武帝在河西设武威、张掖、酒泉、敦煌四郡,相当于在匈奴腹部插入四把尖刀。来自西域的苜蓿种子在此广泛种植,汉军战马得以补充优质饲料。原本作为匈奴粮仓的河套地区,变成了汉朝反击的跳板

公元前119年,汉武帝发动了冷兵器时代最大规模的骑兵远征。卫青、霍去病各率5万骑兵,分两路深入漠北。霍去病部携带“踵军粮”(压缩干粮),创造了日行八百里的闪电战纪录。在狼居胥山,汉军以“车骑协同”战术大破匈奴左贤王部,斩杀7万余人。此役后,匈奴主力损失殆尽,再也无力组织大规模南侵。

考古发现印证了史书记载。内蒙古鄂尔多斯出土的匈奴墓葬中,公元前119年后的陪葬兵器数量锐减,且多为骨制箭镞,说明冶铁技术已被汉朝封锁。汉军则装备了新型复合弓,拉力达到80公斤,射程超过300米,完全压制匈奴弓箭。

就在汉朝全力进攻时,匈奴内部矛盾爆发。“血统论”成为压垮草原帝国的最后一根稻草。狐鹿姑单于为巩固权力,屠杀所有兄弟子侄,导致部落离心离德。公元前57年,匈奴分裂为南北两部,南匈奴呼韩邪单于甚至向汉元帝求亲,上演了“昭君出塞”的历史一幕。

气候变化给了匈奴致命一击。蒙古高原出土的树木年轮显示,汉武帝后期恰逢小冰期,年均气温下降2-3摄氏度。草原载畜量从每平方公里40羊单位暴跌至15羊单位,大量牲畜冻毙。当游牧民族失去生存根基,再强悍的骑兵也成了无根之萍。

谁说不能打?刘彻就卫霍那段时间占优势,其余时间都是吃亏。