历史上,孙可望一直以负面形象示人,很多人把南明的覆灭归咎于他。

确实,孙可望野心太大,挟持永历帝想要取而代之,还因为嫉妒心而挑起与李定国的战争,最终被清朝钻了空子,一举灭亡南明。

南明的灭亡,孙可望难辞其咎,但历史人物往往有其两面性,殊不知他当初也曾挽救南明,他率部平定云南的沙定洲之乱,又在云南进行休养生息,最终将云南打造成为人间乐土,给南明创造了一个稳定而富足的大后方。

在治理云南的过程中,孙可望的表现可圈可点,他的能力之强,当时在整个中国,都是独一档的存在。

那么,孙可望究竟在云南干了什么,他是怎么将云南打造成为人间乐土的呢?

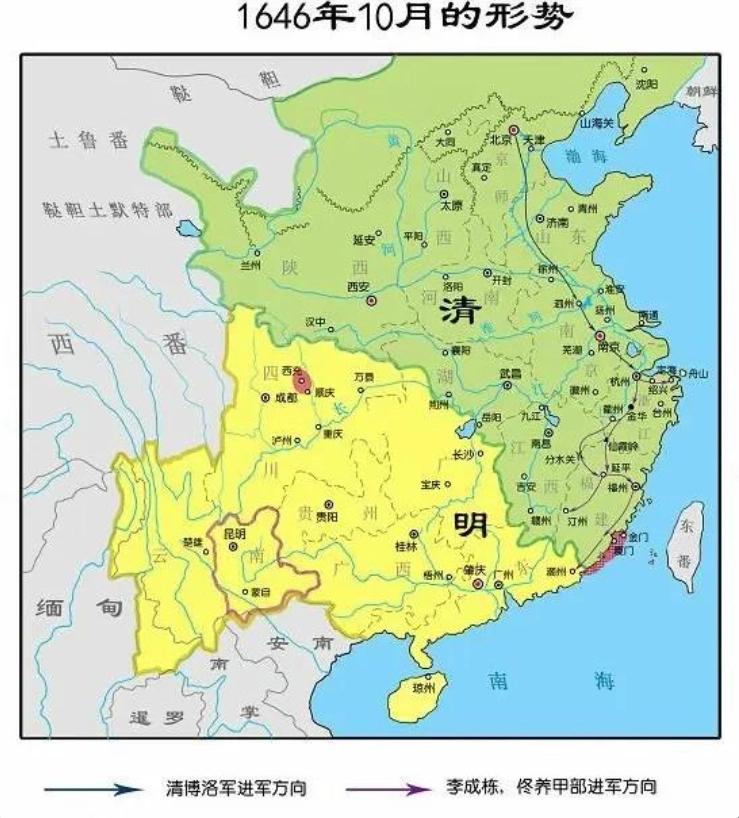

一、决策入滇1646年8月,张献忠率领五十万大西军将士北上抗清,不料在一次交战中,竟被豪格一箭射死。

张献忠死后,大西军乱作一团,他的四个养子孙可望、李定国、刘文秀、艾能奇在危难之中收集旧部,从而保留了大西军的实力。

之后,孙可望由于年龄最大,又读过书,在四将军中地位也最高,所以被推为统帅。

在孙可望的率领下,大西军进入贵州,四将军在贵州召开了会议,确定了联明抗清的战略,决定进入云南发展抗清根据地。

为什么是云南?

其实跟一个叫做龙在田的人有关,此人是云南石屏土司,也曾是明朝一品武官,他还有另外一个身份,那就是张献忠的义父,张献忠曾得到他的帮助,从他那里获得了大量武器装备。

并且,四大将与龙在田也很熟悉,关系甚至可以说是相当亲密,在龙在田的劝说下,四大将决定进入南云发现。

那么,龙在田为何要四大将去云南,这就跟当时南明的形势,以及云南发生的沙定洲之乱有关了。

事情是这样的,自从南明建立之后,由于内讧严重,导致其屡屡败给清军,永历帝继位后,更是丧城失地,一退再退,地盘只剩下云南、广西等少数几个地方了。

在这种情况下,云南就显得尤为重要了,永历帝将云南作为最后的根据地,甚至考虑到一旦云南也守不住,就从云南边界逃入缅甸。

当时,镇守在云南的是以沐天波为首的沐氏家族,以及南明设置的云南巡抚和三司官。

云南这个地方与内地不同,基本上是一群土司控制着底层政权,而沐家则通过管理土司,维系了明朝和南明对云南的控制。

因此,沐家对云南很重要,这也是为何直到明朝灭亡,他都还存在的重要原因之一。

但是,就在南明岌岌可危之时,云南却出了件大事,当地土司竟然叛变了。

最先叛变的是武定土司吾必奎,他因不满沐家家臣的欺压,便起兵反抗。

为了平乱,沐天波紧急召蒙自土司沙定洲等人到昆明,不到一月就消灭了吾必奎。

虽然叛乱已经平息,但沙定洲却赖在昆明不走,原因其实很简单,他早就有了取代沐府,成为云南统治者的野心。

沐天波对沙定洲的野心不知情,还在府中设宴,热情款待了沙定洲,沙定洲又对沐府二百多年的财富垂涎欲滴,于是趁机发起反叛,攻占了黔国公府,沐天波仓皇逃走,妻儿老小则大多被沙定洲俘虏。

沐天波逃走后,在龙在田等人的保护下来到楚雄,楚雄是金沧兵备道杨畏知的地盘,他与沐天波的关系很好,在他的帮助下,沐天波算是站稳了脚跟。

后来,沙定洲攻打楚雄,但被杨畏知击败,沙定洲便攻打其他地区,最终将除了楚雄等极少地区以外的云南全境占领,成为了“云南王”。

当时,沙定洲的实力很强,云南土司几乎都臣服于他,他还得到了沐府的万贯家财,连续运了好几个月都没有运完,这泼天的富贵,竟被他轻而易举地接住了。

沐氏世镇云南,府藏盈积。佛顶石、青箭头、丹砂、落红、琥珀、马蹄、赤金皆装以箧,箧皆百斤,藏以高板,板库五十箧,共二百五十余库,他珍宝不可胜计。定洲运入本峒,累月不绝。

对此,沐天波十分恼怒,为了收复云南,他与杨畏知和龙在田等人进行了磋商,龙在田提出了大西军入滇的想法。

对此,沫天波是心有顾虑的,因为大西军之前一直与南明为敌,他之所以会败给沙定洲,就是因为将兵力调到云贵边界防守去了,导致昆明防守空虚。

龙在田却告诉沐天波,大西军有意联明抗清,并且他与四将军都很熟,可以保证大西军入滇,不会反客为主,沐天波这才打消顾虑。

于是,龙在田就派人联系了孙可望,就这样达成了大西军救援云南,与明朝联合抗清的战略。

二、平定全滇在确定了进入云南的战略后,孙可望没有急着率军入滇,而是进行了一番策划。

孙可望这个人,之所以能得到张献忠的器重,就在于他足智多谋,办事沉稳,既擅长军事,又对政务很有见解。

就拿张献忠刚去世那会来说,他的妻子及其亲信宰相汪兆龄把持朝政,延续了他在世时颁布的许多过激政策。

孙可望认为,这些过激政策会导致大西走向灭亡,于是与其他三人商议,决定杀掉张献忠之妻及汪兆龄,得到了三人的支持。

张献忠之妻死后,孙可望废除了张献忠在世时的各项政策,一举稳定了军心。

大西军进入贵州后,不再滥杀人,对百姓秋毫无犯,因此得到了百姓的支持,清军也很快就被大西军击溃,不敢再进犯贵州。

可以说,孙可望是张献忠去世后,稳定大西军的灵魂人物,如果没有他,大西军早就完蛋了。

孙可望在出兵云南前,对云南的局势进行了分析,他了解到云南的官员和部分土司对沙定洲存在不满情绪,黔国公府在云南依然有很高的声誉,于是派遣间谍进入云南,声称自己是沐天波妻子焦氏娘家的武装,要带领大西军为沐家报仇。

这一招很有用,当孙可望率军进入云南之时,不但百姓们夹道欢迎,许多官官绅和地方土司也临阵倒戈,投靠了孙可望。

一路俱如此传播,故贼兵所至,悉开门降。长驱而来,全无梗阻。

之后,孙可望又使了一招声东击西,假装攻打阿迷州,吸引了沙定洲的主力之后,却对防守空虚的昆明来了个突然袭击,一举收复昆明。

不过,此时孙可望的心态已经发生了变化,他并不想只当个来帮忙的,而是想要占据云南。

但问题是,云南是沐家的天下,沐家在此经营了二百余年,势力根深蒂固,自己想要完全取代是很难的。

那么,孙可望怎么做才能既留下来,又能得到沐府的支持呢?

对此,孙可望派人与沐天波进行了协商,提出了留在云南的想法,沐天波在经历了定洲叛乱的荼毒,被弄得家破人亡之后,一心想要借助大西军复仇,便与孙可望达成了合作协议,至于孙可望留不留下来,等灭了沙定洲再说。

后来,孙可望又与作为云南官绅代表人物的杨畏知,以及各级官员、土司进行了会谈,最终决定取消大西年号,同时初步同意联明抗清。

经过一系列操作,孙可望为留在云南打下了坚实的基础,之后他派兵征讨云南各地,又让沐天波以征南将军的名义招抚各地土司,取得了非常好的效果,许多土司都归顺沐府。

招抚附近地方,凡附逆者悉不究,各安农事。如是出降络绎不绝。李定国抚慰赏劳之,出令不许掳掠,违者立斩。 自是迤东半壁安堵矣。

在孙可望和沐天波的配合下,沙定洲叛乱很快平息,其本人也被抓到昆明杀头。

通过平定沙定洲之乱,孙可望对云南有了更深入的了解,也认识到了沐府的重要性,为了能留在云南,他正式废掉大西年号,改用南明年号,在保留四将军制的同时,沐天波继续当黔国公,云南官绅也都官复原职。

如此一来,大家就都满意了,孙可望留在云南之事也得到了众人的默许,联明抗清的局面就此正式形成,尽管永历帝当时还不知道这事。

孙可望平定全滇的意义十分重大,既是大西军历史上的新篇章,对南明永历政权的延续也是十分关键的。

同一时期,永历帝正在经历清军的围剿,湖南早就没法待了,广西也快待不下去了,好在孙可望平定了云南,为他保留了一条重要的退路。

三、将云南打造成人间乐土孙可望入云南之前,沐府与云南巡抚、三司官之间矛盾重重,许多土司也不是真心臣服,导致云南的治理也很困难,所以并不富裕。

在经历了沙定洲之乱后,云南更是雪上加霜,田地荒芜、赤野千里,仅在昆明一地,就死伤了三十余万人,其他地方更是不可计数。

战乱结束之后,可以说是民不聊生,对此史书上有这样几段记载:

“民掘草木以食”、“饥馑病疫,死者八九”、“天灾流行,十死五六,病者枕藉相望,棺木殆尽,死者尽以席裹,埋之荒郊为厚幸”......

百姓缺衣少食,再加上天灾,死难的百姓不可计数,只能吃草了。

这样的惨状,对孙可望的触动非常大,尽管史书对他的负面评价很多,但不可否认的是,他作为农民出身,知道民间疾苦,也懂得体恤士兵和百姓。

比如,在平定沙定洲之乱的时候,孙可望就制定了“不妄杀人,不焚庐舍、淫妇女”的政策,大西军因此对百姓秋毫无犯,受到了百姓的拥护,也为日后治理云南打下了基础。

再比如,孙可望在征调民夫运粮的时候,给的待遇往往很优厚,民夫们都乐于为其效力,甚至不知疲惫地连续劳动。

孙可望之所以能平定沙定洲之乱,跟百姓的支持是分不开的,他在充分展现军事才能的同时,也展示出了很强的治理能力。

沙定洲之乱平定后,孙可望审时度势,决定在云南休养生息,但在此之前,他做的第一件事是整顿吏治,因为他知道如果没有好的执行者,再好的政策也会变成害人的政策。

为此,孙可望杀掉了一批贪官污吏,任用了一些贤能之人,很短的时间内,云南的官场就焕然一新了。

接下来,孙可望进行了大刀阔斧地改革,核心是土地问题。

在当时的云南,土地一共分为五种,分别是民田、土司庄田、寺院庄田、屯庄和勋庄,而掌握土地最多的竟然不是农民,而是黔国公沐府。

据记载,沐府统治云南二百余年,虽然只是公爵,其实是“开门节度,闭门天子”的土皇帝。

沐家在云南有多威风,史书是这样记载的:

滇人庄事如朝廷。片楮下,土酋具威仪出郭迎,盥而后启,曰:此令旨也。

在云南人眼里,沐府就是朝廷,土司在沐府面前就像奴仆一样。

沐家的地位,一是祖上打下来的,二是云南独特的地理位置和社会构造所决定的,明朝指着沐家镇守西南边陲,因此给了沐家许多优待。

在土地问题上,明朝允许沐家以“钦赐”和“投献”的方式得到土地,并且沐家的土地只需要缴纳极少一部分税赋。

在二百余年时间里,沐家通过土地兼并,获得了大量土地,也聚集了大量财富,仅在第一、二代黔国公时期,沐家就富甲天下了。

晟父子前后置圃墅田业三百六十区,日食其一,可以周岁。珍寳金贝充牣库藏,几敌天府。后庭曵罗绮者恒数百人,役使阉奴亦可数十百。

到明末的时候,沐家的土地达到了竟然了一万顷以上,占到了云南可耕土地面积的三分之一!

如此多的土地变成了沐家私产,云南能富裕得了吗?

现实情况其实更严重,除了沐家的土地之外,云南其他土地则大半掌握在土司和寺庙手上。

也就是说,云南百姓掌握的土地,其实是非常少的,他们大多数人只能充当佃户,给地主打工以换取勉强裹腹的粮食!

而在沐府和土司的土地上,管理模式则更加落后,几乎等同于农奴制,治下的农民地位低,待遇差,其实就是奴隶。

很显然,云南的土地制度,不顺应时代,严重阻碍了云南的经济发展。

沙定洲之乱后,云南的农业和经济发展,几乎到了崩溃边缘,云南原本矿产很丰富,却退化到只能使用原始的“贝币”的地步!

孙可望意识到,如果不改变遇难落后的土地制度,云南永远不可能富起来,那谁到云南也别想活得潇洒,大西军几十万将士,可能连吃饭都是问题。

1647年5月,孙可望下令,将云南大地主的土地全部改为营庄,包括沐府、土司、寺庙的土地在内,由专门的人负责管理,地主不再参与管理,只享受收益。

孙可望还规定,负责在营庄耕种的佃农,每年将一半的粮食上交,这一半粮食又分成两份,一大半充当军粮,一小半交给地主。

这种模式的好处是,将土地的所有权、经营权和使用权分离了,地主继续拥有土地,而官府负责经营,农民则负责耕种,这样农民的负担就减轻了,官府的收入也增加了。

唯一吃亏的是大地主,但好在地主只是少数人,在强大的大西军面前,他们除了服从,还能怎么样呢?

至于沐府,能够活下来已经很好了,收入少点也是能接受的,沐天波在这点上做得不错,给予了孙可望很大的支持,如果他反对的话,孙可望也很难实施土地改革。

就这样,孙可望一举摧毁了云南落后的土地制度,云南的农业发展重新焕发活力。

为了配合农业发展,孙可望还实施了一些政策,比如他大力号召外出的农民回来继续种田,给予税收优惠,甚至发放种子和耕牛。

水利设施的建设,是农业发展的重要保障,孙可望在一点上也花了大力气,他前后疏通了昆阳境内的海口,修建了澄江的西宕泉水利工程、剑海治理工程,等等,使得云南年年丰收。

要知道,云南的地理环境对水利工程的修建会造成很大阻碍,并且孙可望还要对清朝用兵,在如此艰难的情况下,他还能对农业发展这么重视,而且取得显著成效,足见他治理水平之高。

在此过程中,孙可望派遣了大量将士参与到农业发展当中,“不妨农务,借力新兵”,军队参与农业发展,也是云南农业快速恢复的重要原因之一。

仅仅花了三年,云南就“耕者有其田、战者有其食”,云南的经济发展一跃成为当时全国最好的地区之一,对清廷统治下的人民造成了极大震撼和吸引力。

这一点,在清朝官方文件中也有记载,湖南巡抚的一位幕僚说:

滇中人民乐业,云南百姓恬熙,若不知有交兵者。

甚至连远离云南却富甲天下的江浙地区也流传着这样一个说法:

滇南,天下饶乐土也,其人隔绝山海,今犹袭冠带以居。

可见,在孙可望的治理下,云南被他打造成为人间乐土,而他的大西军也十分富裕,以至于1648年丰收之后,他兴奋地“开仓赈济寒生,每人谷一斗”,出手相当阔绰。

1649年,云南再次丰收之后,孙可望解除了之前为了崇俭抑奢而颁布的“农民诸禁”政策,让百姓们在元宵节当天放花灯,这是云南几十年难得一见的盛世景象:

大放花灯,四门唱戏,大酺三日,金吾不禁,百姓男妇入城观玩者如赴市然。

在金融政策上,孙可望也进行了改革,他宣布废除贝币,开采铜矿铸造钱币,日"兴朝通宝",很快就在云南民间流行,一举稳定了云南金融。

由于孙可望将云南打造成为南明重要的后方基地,使得南明军队(主要是大西军,南明军队当时几乎损失殆尽)与清军屡战屡胜,收复了广西、湖南、广东等地,清朝多位大将战死,南明抗清高潮再次出现。

当然了,孙可望后期的表现不太好,或许是因为他的能力太强,认为永历帝不堪为主,于是对皇位产生了觊觎之心,竟然挟持并囚禁了永历帝,并在贵阳建造宫殿,俨然以皇帝自居。

后来,自尊心极强的孙可望,对李定国的功劳产生了嫉妒心,竟然出兵攻打李定国,从而导致了严重的内讧,最终兵败降清,在清朝没活几年就郁郁而终。

可见,孙可望有着鲜明的两面性,他一方面是一位顶级人才,在军事、政治和经济上,都有很大的作为,是南明的功臣。

另一方面,他恃才傲物,妒贤嫉能,自尊心太强,造成了国家和个人的悲剧,结果沦为南明灭亡的罪人。