河南信阳是一座有着两千多年历史的古城,其建城史可以上溯到公元前821年公子诚(周宣王的大舅子)所建的南申国,因此信阳又有“申城”之称。

这是一组拍摄于八、九十年前的信阳老照片,有日本侵华时期信阳古城门的旧时面貌,亦有遭遇洪水时城内外的百姓的生活窘况。

城墙外

1938年10月12日,信阳沦陷于侵华日军之手。图为信阳城墙外赶着马车的日本辎重部队行走在田野里,远处可以看到信阳南关的基督教堂。

南门外

河南信阳地处楚头豫尾,历来为兵家重视之要地。信阳古城墙始建于明武宗正德八年(1513年),历时两年完成。图为南城门外的一座大桥,有在桥下水边洗衣的妇女,也有来此饮马的日本兵。当时,有一支日本部队驻扎在附近。

自卫团

持枪站在南门外桥头站岗执勤的自卫团成员,严密监视着过桥进城百姓的一举一动。其中拿枪的还是一个孩子,年龄不大已经开始为虎作伥了。在其身后,再次看到南关基督教堂的塔尖。

镇远门

信阳南城门镇远门前的日本哨兵。因为年代久远加之战火摧残,已经破败不堪。历史上信阳有“五门四关”之说,其中“五门”指的是东门望京门、西门望坚门、南门镇远门、北门望淮门以及在西门和南门之间的小南门。

望淮门

望淮门是信阳的北门,日本入侵信阳时,曾在门外架设大炮对城门进行轰击,因此破坏十分严重。 日本占领信阳后,在城门前设立的岗亭和沙袋工事,对出入城门的百姓严加盘查。

飞扬跋扈

望淮门下,一名小脚老太太正扯着孙子往城内走。城门洞里,推着自行车的日本兵正在对着出城的百姓指指点点,正在厉声训斥,其飞扬跋扈的做派可见一斑。

鬼子和学生

日语学校的学生和三个日本士兵的合影。戴着白袖箍的是学生骨干,所有孩子身上都挂着写有名字的布条。教室门前交叉着膏药旗和五色旗,旁边的牌子上写着“信阳城内日语学校”的字样,说明在城外也有类似的学校。

缴纳

信阳城外,一辆日本军车停在路边,附近的百姓正拿着各种物品排队“纳贡”,以供日军日常生活之需。没有人愿意主动缴纳,但在日伪汉奸的威逼利诱下,大家不得不如此。

入圣门

鸡公山灵化寺的入圣门,顶部有“灵化山”字样,石门立柱上分别写着“归元之路”和“入圣之门”。灵化寺始建于1929年,开山道长是辛亥革命志士、中华民国教育部首任部长苏成章。1933年的一个冬夜,数个蒙面男子突然闯入寺庙将苏成章架走,从此不知所踪。

美文学校

鸡公山是中国四大避暑胜地之一,早在上世纪初,便有洋人传教士在山上圈地建别墅。随着传教士以及洋商人数的增加,1913年夏由泛美信义会 、鸿恩会、信义路德会和奥克斯塔纳路德会四家教会共同出资建成美文学校(鸡公山美国学校),为美国在华传教士子女提供上学的地方。

洪灾

最后放几张1931年信阳遭受洪灾时拍摄的照片。当年夏天,因全国各地普降大雨, 长江、黄河和淮河水暴涨,全国各地水灾横流,信阳也未幸免。图为当年7月北门外大马路旁被冲毁的民居,当地百姓正在冒雨搬运家中的物品。

商铺

信阳北门外横马路上的商铺,这种中西合璧的风格建筑在民国初期非常流行。发洪水时,商铺内的大部分商品被水浸泡,损失惨重。此时水已褪去,但天空依旧飘着小雨。

东关外

1931年7月7日在信阳东关外红石井地方看到的情景,灾民们站在水边的高地上,旁边是倒塌的房屋。当年很多房屋为土坯房,水一泡便很快倒掉了。

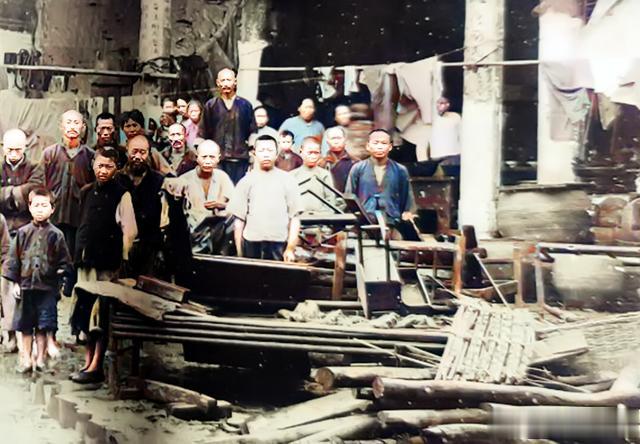

灾民

这是受灾的三里店居民,他们的房子要么倒塌了,要么进了水,无家可归的百姓只能涌入附近的十方庙内避难。

十方庙

灾民避难的十方庙因为年久失修,早已成为一座漏风漏雨的荒废破庙,院子里更是一片狼藉。灾民别无他法,只能住在大殿内与泥塑的神像为伴 ,暂渡难关。