四年前的一个夏天,邻居王姐的9岁女儿忽然开始表现出一些异常状况。

一天,王姐在整理孩子的衣服时发现内裤上居然有血迹,这让她一下子慌了神。

仅仅9岁,怎么可能会来月经?

更让人不安的是,孩子的胸部也在迅速发育。

一连几天,王姐忧心忡忡,赶紧带孩子去了医院。

医生的诊断让王姐无法接受——性早熟。

想到平时孩子爱喝豆浆、喜欢吃炸鸡,王姐第一时间认为“罪魁祸首”可能就是这些食物。

可医生却告诉她,这是常见的误区,真正的问题可能出现在别的地方。

在和周围的一些家长交流后,王姐才发现,这样的情况并不少见。

有些孩子被发现得早,还能通过干预控制发育。

但更多的家长因为对性早熟缺乏认知,错失了最佳时机。

听到这里,你是不是也会有些疑问?

到底什么是性早熟?

它的幕后的“真凶”是什么?

什么是性早熟?

为什么家长忽视让问题越来越严重?

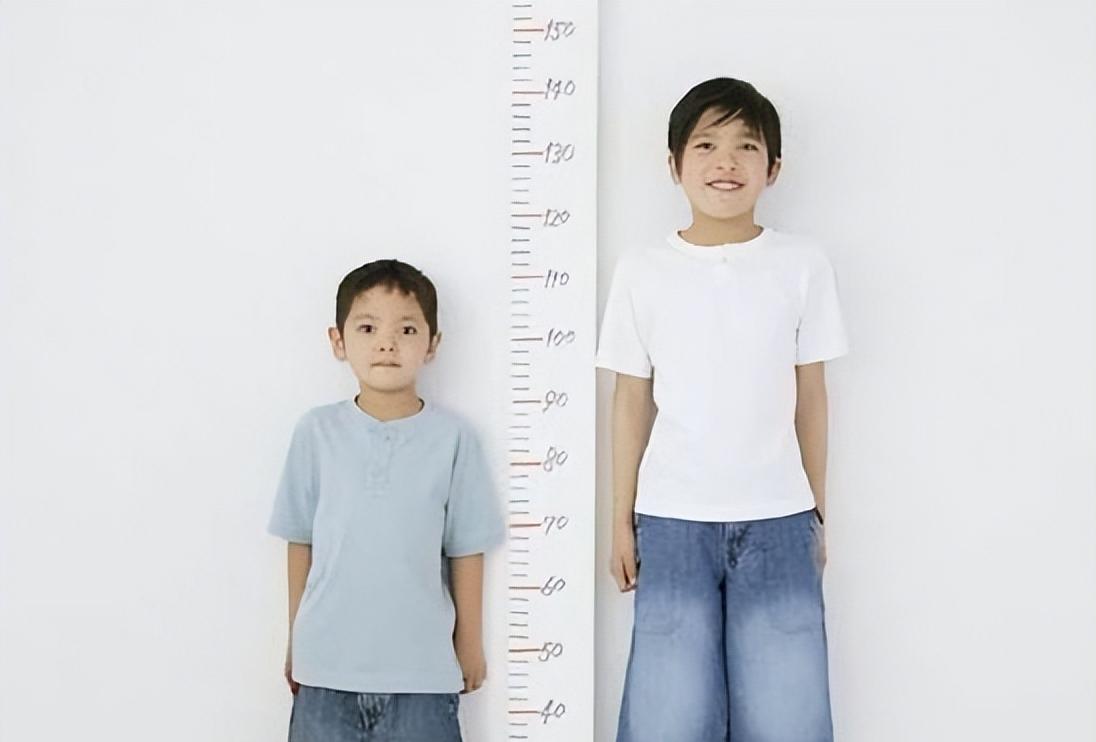

简单来说,性早熟是指孩子在正常发育年龄之前,就表现出了第二性征的发育,比如女生过早来月经,男生变声或出现明显的体毛。

如果孩子具有性早熟的特征,没能及时发现并进行干预,会导致成年后的身高受到影响,甚至影响心理健康。

根据统计数据,中国目前大约有53万性早熟儿童,但只有少数家庭及时就诊。

这其中很大一部分原因,就是家长对性早熟的认知不足。

有些人认为,孩子发育得早是“正常”的,甚至还有家长把性早熟当成孩子“身体健康”的体现,反而忽视了可能潜在的健康问题。

其实,对于性早熟,及早干预非常重要。

孩子的身体某些异常可能是信号,比如男生突然出现变声、女生衣物上莫名的血迹等。

一旦发现类似迹象,家长需要及时带孩子就医,而不是“等着看”或者自己在网上搜索解决办法。

三大诱因解析:孩子性早熟的“真凶”不是某些食物在谈到孩子性早熟时,很多家长的第一反应是:“是不是孩子吃了太多‘激素食物’?

”网络上的文章也常列举出豆浆、蜂蜜、反季水果等“黑名单”,让人深信不疑。

科学研究表明,这些担忧并不成立。

真正容易让孩子迈向性早熟的,是以下三大因素。

如今,很多家长觉得孩子长得胖就是“养得好”。

为了显得家里条件优越,恨不得给孩子顿顿加肉。

殊不知,这种“肥育养法”却极大增加了性早熟的风险。

长期摄入高热量、高脂肪的饮食,很可能导致身体内脂肪含量失衡,最终引发内分泌问题。

如果你问现在的孩子最离不开什么,答案八成是手机和电脑。

很多家庭的幼儿园孩子甚至已经拥有了自己的平板。

研究发现,过长时间盯着电子屏幕可能影响身体内分泌系统运转。

再加上一些孩子没日没夜玩游戏,熬夜成了常态,这更直接破坏了他们的生活规律。

在这个讲究“养成教育”的时代,家长都怕孩子输在起跑线上。

补课、竞赛、排名成了家常便饭,而孩子的心理压力却无人问津。

睡眠不足、焦虑情绪,都会进一步破坏体内激素平衡,最终可能引发性早熟。

网络疯传的“黑名单”靠谱吗?

豆浆、蜂蜜和反季水果真会害孩子?

很多家长本意是想保护孩子,但却容易被网络上的一些传言误导。

比如,常有人说豆浆里的“类雌激素成分”会让孩子早熟。

但事实上,国内外专家已经明确表态,豆浆中的大豆异黄酮不仅与雌激素不同,更不会对人体产生类似效果。

相反,适量摄入豆制品可以为孩子提供优质蛋白,对健康更有利。

还有人认为蜂蜜不适合孩子,是因为里面含有“植物激素”,可能影响激素平衡。

实际上,这类激素极其微量,几乎不会进入人体,倒是蜂蜜中的高糖分和热量更需要引起注意。

如果家长担心,最安全的办法是1岁以下的孩子不要吃蜂蜜。

另外,反季水果总是被怀疑添加了植物激素,导致孩子早熟。

但农业部门多次检测结果表明,植物激素根本无法在人体内模拟性激素的作用,只是影响了果实的生长速度和外观而已。

至于孩子要不要吃反季水果,更重要的是看水果的来源和新鲜度,而不是盲目恐慌。

如何守护孩子健康成长,避免错过黄金干预期?

对于父母来说,最重要的还是日常细致的照顾和观察。

当你发现孩子体态或性征有了异常发育,要及时带他们到专业医院进行检查。

同时,确保孩子每天规律饮食,避免长期摄入过多高热量、高脂肪食物,也别让他们过度依赖手机和电脑。

进一步来说,父母的关怀也不能只停留在物质层面。

社会的发展让每个人都感受到了压力,孩子也不例外。

在竞争激烈的环境下,千万别忘了给孩子减负、让他们有足够的睡眠和放松时间。

相信科学,也别轻信谣言。

网上流传的“早熟食物黑名单”,大部分是误导信息。

与其草木皆兵,不如从生活习惯入手,从根本上降低性早熟的风险。

每个孩子的成长都值得被关注,但并非所有的“异常”都是问题。

如果家长关注孩子的每一个成长细节,科学决策,也许就能避开很多不必要的担忧。

性早熟虽不可怕,但需要家长的一份耐心和理性。

正是在这份守护当中,孩子才能迎来真正健康无忧的童年。